記者陳程威

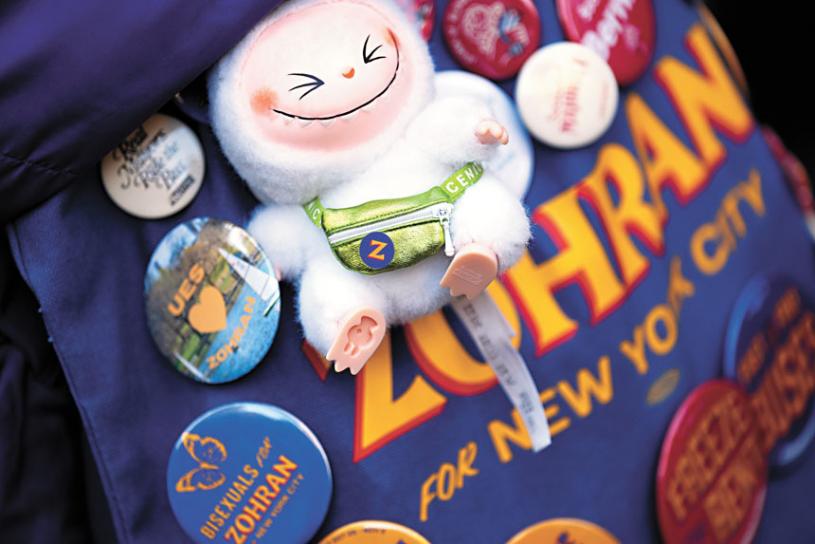

11月4日星期二投票日,不少加州選民除了關注重劃加州國會選區的50號提案外,也會留意東岸紐約的市長選舉複選,政治立場進步派的34歲現任州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)能否延續6月初選中擊敗建制派對手的氣勢,取得最後勝利。

在三藩市這座政治光譜多元的城市,「進步派」(Progressive)是政壇一股重要力量,其立場主要倡議擴大公共支出、提高富人稅、支持司法改革、強化租屋保障等。進步派代表近年來接連受挫,如地檢官博徹思和三名教委遭罷免,去年市長羅偉與多位溫和派市參事當選,均被視為進步力量式微的象徵。

作為政治標籤,「進步派」在媒體與選舉語境中時常出現,但對許多華人選民而言,這樣的用語既陌生又抽象。「進步派是什麼?沒聽過。」60歲新移民梁女士的回應,在街頭訪談中屢見不鮮。「我從沒聽過進步派,也不知道是什麼意思。」在華埠工作的Betty說。她關心的是長者在公共交通上遭遇的不禮貌對待,「老人上車後經常被年輕人推擠、甚至被絆倒。」

華人普遍擔憂治安問題

不少華人指出,治安是普遍擔憂的民生問題。「三藩市很多地方都不安全,這是大家最大的擔心。」梁小姐說,住房與生計問題也屢被提及,「我們不求大富大貴,只希望能有個安身之處,有工作機會。」。Eva在華埠工作多年,她觀察到生意日益困難:「市道差,物價又高,出門吃飯還得給小費,真的吃不消。」

三藩市華人進步會行動基金政治主任林德樂認為,真正的「進步」不在於標籤,而在於能否為邊緣群體爭取權利,讓大眾的生活變得更好。「我們常常習慣用標籤來理解事物,把人分成進步派或溫和派,」林德樂說,「但無論是民選官員還是社區組織,都存在於一個多元的政治光譜中。」

她定義的進步,是每天思考如何改變制度、改善生活,並為移民、有色人種及青少年等群體爭取權益與資源。這與華埠居民面臨的語言障礙、住房負擔與醫療壓力等日常困境高度契合。政治支持的關鍵不在於左右派別,而在於候選人是否理解民眾的切身之痛。她舉紐約市長候選人馬姆達尼為例,因關心勞工與基層階層的處境而贏得支持。這樣的關懷,反映在華埠梁小姐對住房的憂慮與Eva對經濟壓力的擔心中。

因此,進步組織工作重點聚焦於與華人選民息息相關的政策層面:住房方面強調租客與屋主都能住得起;勞工方面主張改善最低工資與工作環境;家庭議題則著眼於托育、育兒與醫療資源,因為這些都關乎社區穩定。

面對進步派「離地」的批評,林德樂認同組織者應務實、有策略,她相信真正的進步是在現實中實踐理想,並舉民權運動為例指出,社會改革從來不是一蹴而就,而是靠一條條法案與不斷行動累積推進。

林德樂指出,無論政治立場為何,若無法跨越語言與文化的隔閡,便難以與基層群體溝通,為此華人進步會行動基金扮演著「橋樑」的角色,透過公民教育協助草根移民理解政治、參與選舉,進而建立政治力量。

華頌善:保守派溫和派佔上風

第10區市參事華頌善是本屆市參事會少數進步派之一。他坦言,市參事會結構與五、六年前已大為不同,如今「保守與溫和派明顯佔了上風」。在他看來,進步派的潰退並非政策內容有誤,而是輸給了資本與敘事。「自(明尼蘇達州非裔遭警暴致死)佛洛伊德事件與新冠疫情爆發以來,保守勢力投入大量資源,塑造一種城市不安全的印象。當你把一切問題都用『安全』來包裝,就能操控人心,」他說,「而進步派沒有足夠資源去對抗這些有錢有勢的敘事主導者。」

這樣的敘事也影響了亞裔與進步派之間的關係。華頌善坦言,一些長者與小商戶因治安憂慮而轉向支持溫和派是可以理解的,「但我們需要提供更完整的資訊:城市真正需要的是處理貧窮、住房壓力與教育機會的根本政策,而不是一味增警。」

對於華人與非裔、拉美裔社區之間的聯盟前景,華頌善持審慎樂觀態度。他強調:「少數族裔的命運其實緊緊相連。我們都關心住房、教育、醫療與尊嚴。當人們意識到,不團結就會被分而治之,真正的團結就會產生。」

本地政治顧問何文健指出,政治標籤的形成,從來不僅取決於候選人怎麼說,而是由資源、權力與支持者共同塑造,「你可以自稱是為所有人服務,但若是在進步派支持下當選,外界自然會把你視為進步派候選人。」

他認為,華人社區對政治分類的困惑有其歷史脈絡。他指出:「不少移民來自對黨派政治抱持疑慮的地區,傾向認同無黨籍,對美國的進步派、保守派等分類不甚熟悉。」

選民更關注具體政策內容

從近年選舉可見,儘管多數華人選民傾向保守,勝出選舉的華裔候選人,往往來自進步派陣營,「真正能跨越族裔與選區壁壘的,反而多是進步派背景的華人候選人,不論他們是否這樣自我認同,」他說。

2024年總統大選中,部分華人社區出現三成選票支持特朗普的情況,但並不代表整體社區向右轉向。何文健指出,選民更關注具體政策內容,例如公共安全、經濟與生活穩定,而非單一意識形態。

何文健對華人社區政治潛力抱持審慎樂觀。他指出,目前三藩市約有七萬名登記華人選民,實際具投票資格但尚未登記的亞太裔居民估計超過十萬人,其中多為華人。「若能動員其中三分之二完成登記,將新增約六萬六千張選票,屆時整體華人選票將達十三萬,影響力將不可小覷,」他說。

推動這一進程的契機,何文健認為,可能來自聯邦政策對移民與社福的衝擊。特朗普政府執政期間削減醫療、教育、住房等公共資源,對移民社區造成壓力,亦促使更多人意識到參政的重要性。

在今年6月的紐約市長初選中,由亞裔社區組織CAAAV策動的選舉動員,成功翻轉政治分析師斷定的華人選區偏保守的投票趨勢,協助馬姆達尼取得初選勝利。紐約亞裔社區維權組織CAAAV的資深組織者徐芳華(Julie Xu)接受本報採訪,探討這次當地華人政治參與翻開新頁。

「我們動員的許多長者、年輕人甚至移民,都是第一次參與政治活動。」徐芳華指出,紐約華埠社區長年對體制失望,普遍認為「政客說一套做一套」,對選舉冷感,反成為這次組織與社區誠實對話的起點:「我們不假裝政治體制沒問題。我們告訴居民,如果不自己組織起來,就永遠無法改變它。」

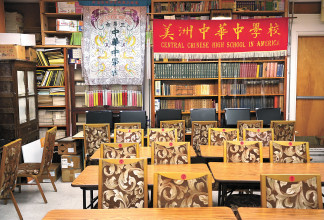

由CAAAV旗下的「華埠租客聯盟」(Chinatown Tenants Union)主導的這場行動,自2023年底便開始部署,成員走進街頭、公園、社區中心與小商戶,以粵語、國語、福州話與英語跨語言接觸居民,不以政黨為主軸,而是聚焦每個人切身的壓力——租金、生活成本、居住穩定。

外界質疑進步派只談理想

根據徐芳華表示,其組織在初選中進行了近四萬次面對面對話,僅在投票當日就接觸逾2400名選民。她稱,住房壓力是貫穿不同身份的共同痛點:「不論是領社安金的長者、收入不穩的移民打工族,還是已進入中產階層的專業人士,大家都在焦慮:這個城市還住得下去嗎?」

針對外界質疑進步派只談理想、不面對治安與經濟的現實困境,徐芳華回應道:「我們談的不是治安假象,而是系統性的不安——當人無法負擔房租、學費、醫療費,當然會感到生活失控,這才是治安問題的根源。」

CAAAV所展現的組織力與議題聚焦,是否可供三藩市進步派借鑒?「我不會說我們的方式可以直接複製到三藩市,」徐芳華謹慎地說,「但我相信,當你真正走進社區、理解人們的痛點,每個城市都有機會翻轉。」她補充,進步派不該只寄望媒體或學者為其辯護,而應回到最基本的組織工作:「政治不是靠一次選舉贏回來的,而是靠一次次信任的建立。」