電子繪圖近年越趨流行,無奈當作品流入社交平台「公海」,便有被人模仿及抄襲的隱憂。近日有網民羅列多張對比圖,指控一名本地插畫家疑似抄襲一日本畫家的作品,上月也有本地畫家的作品,被盜用及印製成揮春在年宵出售,引起社會對網上插畫版權的討論。類似爭議屢見不鮮,從版權爭議到臨摹風波,面對數位時代下的藝術創作挑戰,有插畫家建議,畫家參考素材也要多作延伸及調整,發展個人風格和畫法。法律上,香港對版權保護有嚴格規定,有律師指,法庭要判定侵權,涉及很多案情事實和證據,籲創作者加上聲明及可辨識的資料,保護個人權益。

不少創作者愛在社交平台發表作品,如繪畫、寫作和影片等,惟近日有本地插畫家被網民「公審」,指出其作品疑似抄襲一名日本插畫家,該帖文更羅列出多張對比圖,成為網絡熱話。有網民指,其中兩幅畫作構圖相近,同樣畫有身穿黃色連衣裙的女孩,不同之處在於女孩的膚色和髮色,以及其面向的方向,如將圖片水平翻轉。

商家疑高仿內地品牌生肖圖案銷售

雙方均有就事件作出澄清。日本畫家指,自去年起許多人向她告知「被抄襲」,她得悉事件後十分失望,亦感覺被冒犯。她指,自己曾向該香港畫家提出,在構圖相近的作品上加上其註明,獲對方答允,惟及後對方未有兌現承諾,持續發表圖文。至於該香港畫家的帳號自本月初轉為「非公開」,她表示,其作品未有作商業用途,未有正面回應有否「抄襲」。

香港插畫師協會會長歐陽俊禧認為,事件影響本地插畫界的形象,但批判前要釐清相關畫家是刻意抄襲圖利,抑或單純想模仿對方。他形容,是次事件頗尷尬,因為作品非百分百相同,但網民批評該畫家以低成本方法仿製,且未有說明是練習作品,做法不公義。該會成員Momo Leung認為,上述行為不能接受,作者應基於原有概念「參考」其他作品,而非漫無目的地搜索適合自己的素材。

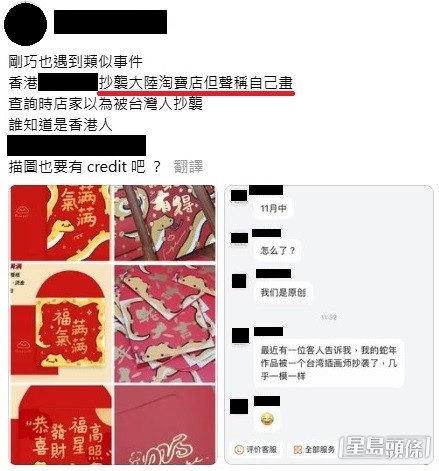

事實上,上月年宵花市也亂象頻生,有本地畫家的作品在未經其同意下,被印製成揮春在年宵出售,亦有商家疑高仿內地品牌的生肖畫作,聲稱是其「自家製」圖案,再印成利是封等賀年物品銷售。

有本地畫家分享,上月並沒有參加任何年宵花市,卻獲支持者告知,於一個年宵攤位購入其作品,令他十分訝異,該帖文於本月初經已刪除。另有文具店主打自家設計生肖圖案,再印成利是封、揮春等賀年物品銷售,惟相關設計跟一名淘寶商家的產品類同。有人向淘寶店主了解詳情,獲對方展示一張由國家版權局發出的「作品登記證書」,力證自己才是原創。

版權訴訟考慮3大元素

本報向多位律師了解《版權條例》的細節,的近律師行知識產權部顧問律師蕭鳳起指,香港是《伯爾尼公約》的成員,一般世界各地作家所創作的版權作品,皆獲香港法院承認,當法庭要判定個案有否侵權,當中涉及很多關於案情事實和證據,「不可以只是見到相似就說是版權侵害。」

她指,訴訟時需考慮3大元素,包括版權作品有否超過法例規定的期限,在一般情況下的繪畫或文字作品,受保護期為作者在生之年加上50年;該作品要具一定創作力和技能,不可抄襲得來。當作品符合上述兩個條件,法庭就會考慮疑似侵權品是否與版權作品相似,及疑似侵權者會否有合理抗辯,例如作品會否是二次創作,甚或該作者聲稱其作品是「獨立創作」,沒有引用他人的作品等的抗辯理由是否成立。

熟知知識產權的律師江炳滔補充,任何畫家的作品皆有機會受到《版權條例》的保護,如果作品一樣或非常相似,且在商業運作下,便構成侵權行為。他指,雙方若曾就相似的作品作口頭承諾,或牽涉「有條件授權」的問題。他強調,背後有隱藏的法律觀點,如果畫家沒有按照「有條件授權」在作品上加註,當兩者作品非常相似,便潛在地侵犯參考對象的版權。

而就年宵事件,江炳滔指,如果商家未獲授權,但其印製的揮春跟原創畫家的作品一模一樣,屬侵權個案。惟針對作品非常相近的個案,有關部門的查證工作繁複,例如要先聯絡聲稱是原創的內地創作者,查證其證明是否真確,以及會否到法庭作供,協助起訴香港的「創作者」,「行政上很難證明香港商家侵權。」

行家籲保留附郵戳「設計套件」

身兼律師的立法會議員江玉歡提醒,創作者要維護自身權益,如在著作中加入可以辨識的資料,減低被抄襲的可能性,同時加入「版權所有」等字眼聲明。她指,萬一發現有人抄襲自己的作品,應收集證據,如第一時間聯絡侵權者及有關平台,要求該平台移除有關帖文;如果侵權行為持續,作者可以向有關侵權者提出民事訴訟,討回公道。

歐陽俊禧建議,畫家可以在作品加上若隱若現的水印,即使日後不幸被侵權,可以在法庭上公開水印,證明自己才是原創。至於涉及原創角色的設計維護,他提出另一技術性做法,畫家可在發表角色前整合所有設計圖,並把創作概念轉換成文字,印製成「設計套件」,及後放入公文袋封好,經郵局掛號寄回住處,並存放於安全位置,不要拆封。

他解釋,郵局會在文件上蓋上附有年、月、日的郵戳,若日後發生被抄襲事件,就可以公開從未拆封的文件,「一旦有抄襲,人人都說自己是原創,日後在庭上由法律人員打開文件,附上整個角色的設計和概念,相信郵戳上的日子會早於對方抄襲你的時間。」他直言,這是低成本且有效保護創作者的方法,在昔日非常普遍。

「抄襲」「模仿」界線模糊 行家籲培養個人特色

電子繪圖為插畫家提供多元創作空間,然而,「抄襲」和「模仿」的界線模糊,畫家須多加小心。有插畫家分享,可在網上搜集素材,參考不同風格和用色,更重要是逐步培養出個人特色。

有本地業餘插畫家指,創作初期有在網上圖庫搜集素材,參考某些畫家的風格和用色,及後慢慢發展出個人風格和原創角色,才在社交平台上發表作品。香港插畫師協會會長歐陽俊禧提醒,畫家參考其他作品或網上圖片時,要思考是用於臨摹練習,抑或個人創作。前者要求較低,目的為練習作畫技巧及準確度,如果發表作品時有註明,相信觀眾不會有太大批評;後者要求較高,涉及作者的個性和特點。他認為,插畫家應該多作延伸及調整,小心運用素材,避免最終作品跟參考目標過於相近,「多走幾步,發展自己的風格和畫法。」

另有插畫家指,不少人對「抄襲」和「模仿」的定義含糊,有些創作意念在網絡「公海」上流傳,隨即會有畫家複製,「很多時候原創者都未必取得最多點讚。」他舉例,疫情期間曾有一波「重畫挑戰」(redraw challenge)熱潮,有韓國畫家以自己的風格繪畫日本人氣動畫角色,並把對比圖上載至社交平台,隨後許多當地畫家一同參與挑戰,並在相關帖文加上標籤,成功把潮流延伸至日本及海外地區;不少後期作品的「讚好」及轉發次數,已遠超原來帖文。

台知名插畫家被揭長期「臨摹」韓國作品

近年來,電繪創作和社交媒體的迅速發展,作品的原創性和著作權更獲關注。同類模仿或疑為抄襲的案例,在其他地區也時有發生。

2020年,有台灣手搖飲料店的商標,被指疑盜用一名新加坡插畫家的原創浣熊角色;2022年,有日本插畫家被指疑多次以真人硬照為藍本作畫圖利,有涉事時裝模特兒不滿及聲討,最終畫家刪除帖文了事。

另外,去年8月,有台灣插畫家被揭疑長期臨摹一名韓國插畫家的作品,前者活躍於當地藝文界,甚至預定到韓國參展。隨後,該台灣插畫家發表道歉聲明,指欣賞該韓國插畫家的風格,承認成為全職創作者前,把練習作品發布至社交平台,惟後來的創作未有把「臨摹」轉化為個人風格。

記者:仇凱瑭