養兒一百歲,長憂九十九,政府於2018年底推出「特殊需要信託」,讓有特殊需要人士的家長委託社會福利署擔任受託人,在其去世後管理其財產,並按其意願定期向其子女的照顧者或機構發放款項。有家屬對計劃卻步,全因開辦信託需要一筆過注資26萬,認為門檻過高,且日後不能提取或取消,亦未能協助管理不動產;現時領取綜援的受益人,或因相關財產超出資產限額,增加照顧者的經濟壓力。有立法會議員直言,計劃形同虛設,有關部門應做好公眾教育,並降低入場門檻,讓更多有需要的家庭得到適切保障。

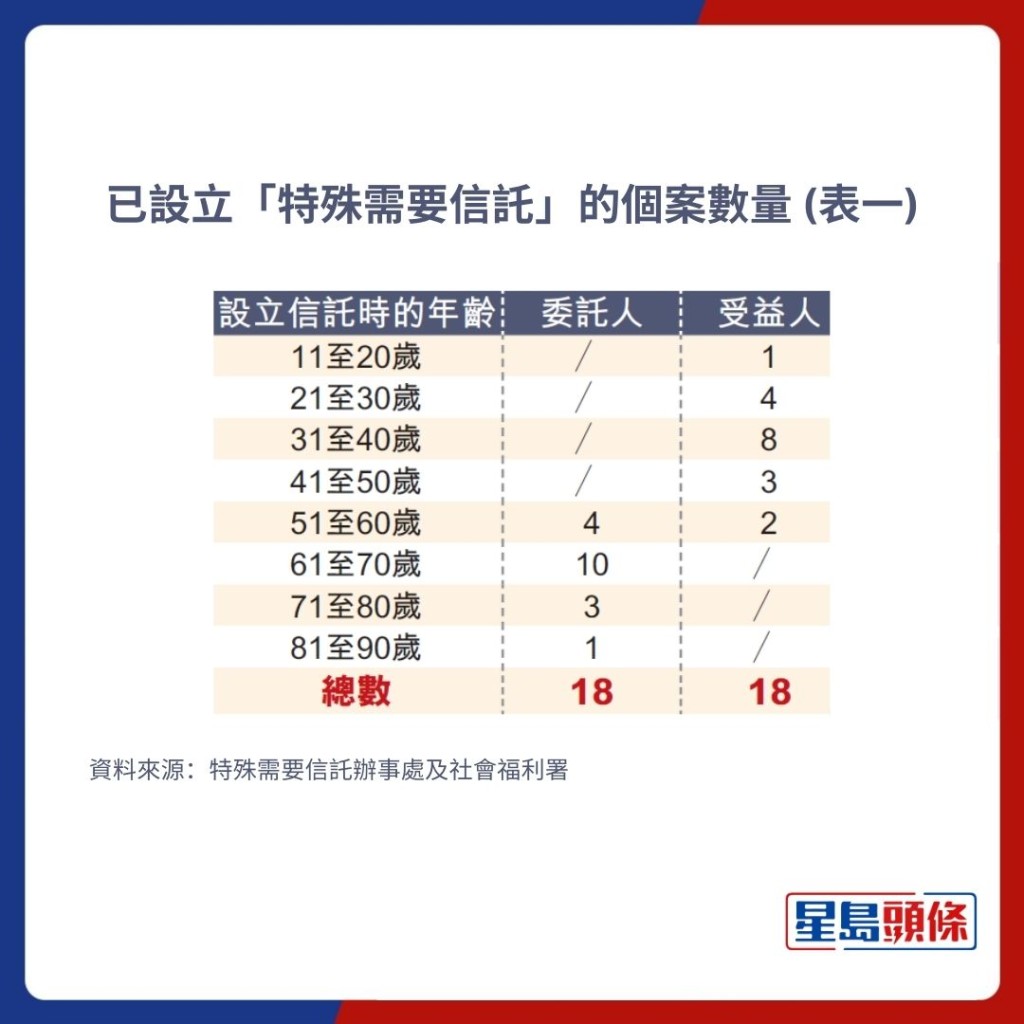

特殊需要信託辦事處於2018年底成立,讓特殊需要人士的家長委託社會福利署署長法團擔任「特殊需要信託」(SNT)的受託人,在委託人去世後以信託形式管理其財產,並按其意願定期向其子女的照顧者或機構發放款項。近日立法會釋出相關數據,截至去年12月31日,辦事處共接獲88宗申請(見表一),其中18宗個案已設立「特殊需要信託」及開設信託戶口,至今尚未有信託戶口因委託人去世而啟動。

推出6年接獲88宗申請

香港大學法律學院何錦璇教授認為,由政府擔任SNT受託人是合適的安排。她解釋,相較於其他法域,香港私營受託人收取的費用相當高,有需要用戶或無法承擔;推展SNT計劃前,曾有調查顯示,大多數特別需要兒童的父母都偏好由政府擔任受託人,因為政府較私營公司或非政府組織更具長期穩定性,且資金被盜用的風險較低。她補充,由政府擔任受託人,能夠完善有需要客戶的社會福利網絡,建立更好的聯繫。

何教授坦言,難以評論6年來接獲88宗申請是否「理想」,因為設立信託帳戶需時,事前亦要有適當規劃,「當中牽涉設立遺囑,不僅涉及有特別需要的孩子,也包括其他家庭成員。」她續說,開設信託戶口前,亦需要制訂詳細的照顧計劃,視乎家長的年齡,有可能需要預估幾十年後的未來支出。

根據現行機制(見表二),委託人在開立信託戶口時,首次注資的金額須不少於持續執行照顧計劃12個月的預計開支,或按監護委員會為精神上無行為能力人士而訂定的12個月生活開支上限;兩個選項都需要加上當時的首年信託年費。首年信託年費於每年10月1日按相關開支的變動作調整,以現時監護委員會訂定的每月生活開支上限為2萬港元為例,加上首年信託年費2萬港元,首次注資金額最少為26萬港元。每年的信託年費只會於家長離世後及信託戶口啟動使用時才開始收取。

未能協助管理物業不動產

匡智會自去年4月加入成為特殊需要信託的機構照顧者,至今有3位家屬查詢過相關服務。會方指,有家屬反映,目前服務的首次注資金額較高,在設立信託後需要即時注資,且日後不能提取或取消,擔心一旦遇上經濟困難,卻未能提取相關金額應付日常開支,希望下調信託服務首筆注資費用。

自閉兒生命建立發展社創辦人Wallace亦指,曾有朋友想申請SNT,但細閱守則後卻步,「計劃看起來好空泛,定位模糊。」他指,近年未見計劃有新動向,政府也沒有大力推廣,出現「兩極化」的情況,有些家庭富裕,家長認為自行投資比申請計劃好,另一部分家長覺得入場門檻太高,「有多少家庭可以一次過支付20多萬元?」

香港弱智人士家長聯會有超過800個會員家庭。聯會回覆指,由於信託會計算為受益人之財產,令現時領取綜援的受益人,因其財產超出申請綜援限額,而被社署終止發放綜援,從而增加照顧者經濟壓力。另一家長互助組織亦言,終止綜援或令受益人無以為繼,故身邊有同路人打消申請念頭。

另有委託家屬希望機構提前提供服務,讓受益的有特殊需要人士初步接觸並適應機構照顧者和服務。然而,信託服務並非政府資助項目,聘請社工等專業人士進行個案管理等,須使用者自付費用,故在信託服務正式啟動前,機構照顧者不能彈性以政府資源提供前期服務;目前機構照顧者亦不可代為聘請外傭,以照顧有特殊需要人士。

據了解,有照顧者反映SNT無法協助處理物業。何錦璇認為,減少所需的初始存款金額便可改善,她曾與社會福利署就此事進行討論,相信署方正積極探索箇中可能性。她又指,管理不動產牽涉重大的人力影響,該些成本最終將由帳戶持有人承擔,「引進此項服務前,宜審慎考慮其利弊。」

議員倡降入場門檻至15萬元

社會福利界立法會議員狄志遠直言,現時計劃形同虛設,港府應做好公眾教育及宣傳,例如從企業培訓入手,讓更多有需要的家庭了解信託計劃。他認為,計劃要由淺入深,有關部門可考慮降低入場門檻至15萬元,並豁免信託受益人可繼續申領綜援,「數十萬元好快用完,有些受益人仍是小朋友,往後還有一大段路要走;特殊情況要有特殊考慮。」

社會福利署發言人回覆指,成立「特殊需要信託」是重要的家庭決定,並涉及法律程序,當中包括多項細節,例如為受益人訂立個人化的長遠照顧計劃、擬定的照顧者或機構、計劃受益人生活上的各項安排及預算開支、透過律師擬定遺囑並訂明離世後注資現金到受益人信託戶口的安排等,因此家長在遞交申請後需時處理各項安排,亦有部分家長表示要再作考慮或暫緩申請。

除了推行「特殊需要信託」,政府有為不同類別的殘疾人士(包括智障、精神紊亂及自閉症人士)提供康復服務,包括住宿照顧、日間照顧、社區支援及職業康復服務等。社署一直與特殊需要人士的家長及相關持份者保持溝通,會持續檢視「特殊需要信託」的推行情況,包括首次注資所需金額,並適時優化相關安排。

全球首個政府任SNT受託人

香港特殊需要人口持續上升,有學者早在2015年向政府提交議案,促成政府成立專責小組研究及設立「特殊需要信託」(SNT)。

10年前,香港大學法律學院何錦璇教授及其團隊進行法學研究,了解有特殊需要人士及其家人和照顧者,管理及安排財產分配的限制,並提出設立SNT,引起社會迴響。及後,政府成立工作小組,探討設立公共信託機構的可行性,並檢視相關監護制度,以提供可負擔的服務。2018年,政府撥款5000萬港元成立「特殊需要信託辦事處」,香港成為全球首個由政府擔任SNT受託人的地區,有韓國非政府機構邀請何教授及團隊,向當地政府解釋該運作模式,韓國政府亦於2018年成立SNT。

自閉症患者7年增逾21萬

參考政府統計處於2022年出版的《香港統計月刊》,當中的專題文章提及,基於不同相關數據來源的粗略統計評估,全港智障人士的總數可為7.7萬人至9萬人;患有自閉症譜系障礙(ASD)人士,亦由2013年約1.02萬人,上升至2020年22.4萬人。

立法會議員狄志遠認為,計劃的出發點理想,讓特殊需要人士的家長,在離世後都有方法延續對家人的照顧,可惜本地宣傳少、市民認知低,「現時參與人數太少,根本不成比例。」他盼望,政府可以多加推廣,讓大家增加對SNT的認知。

記者:仇凱瑭