戶外藝術品能為城市增添文化氣息,開幕16載的沙田「城市藝坊」,一直是社區公共藝術的重要地標,永久展出19件國際級藝術品,旨在將藝術融入日常生活。然而,隨時間流逝,部分作品逐漸顯露歲月的痕跡,據記者現場觀察,有作品多處油漆剝落及生鏽,亦有作品疑發霉。康文署過去5年內均有就藝術品安排檢查、保養及維修,涉及約200萬港元。有藝術界人士指,擺放藝術品前要考慮擺放年期、環境及作品材質等多項因素,而藝術家、策展人或主辦機構應就修復及維護作品達成共識,才能令藝術品歷久常新。

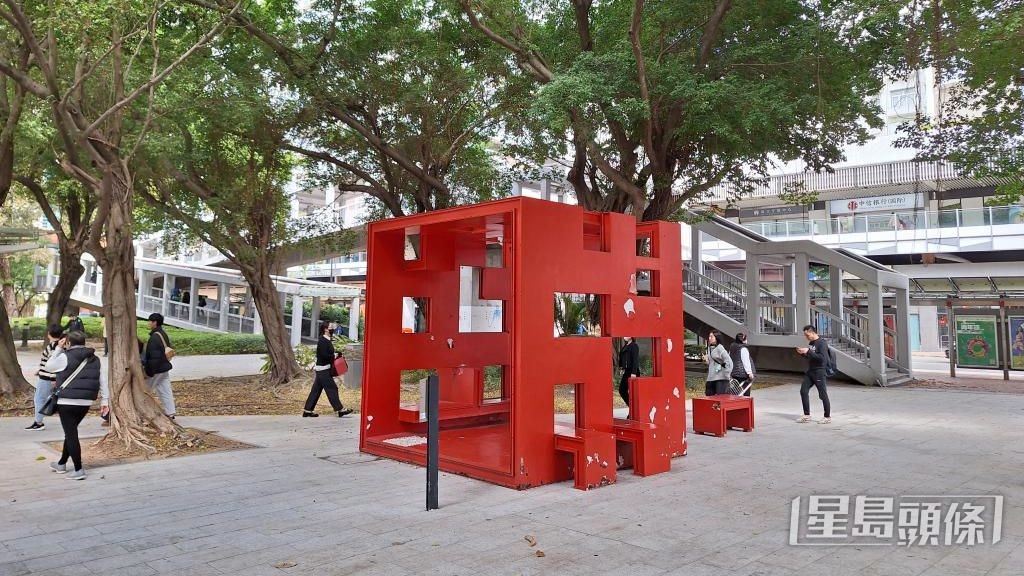

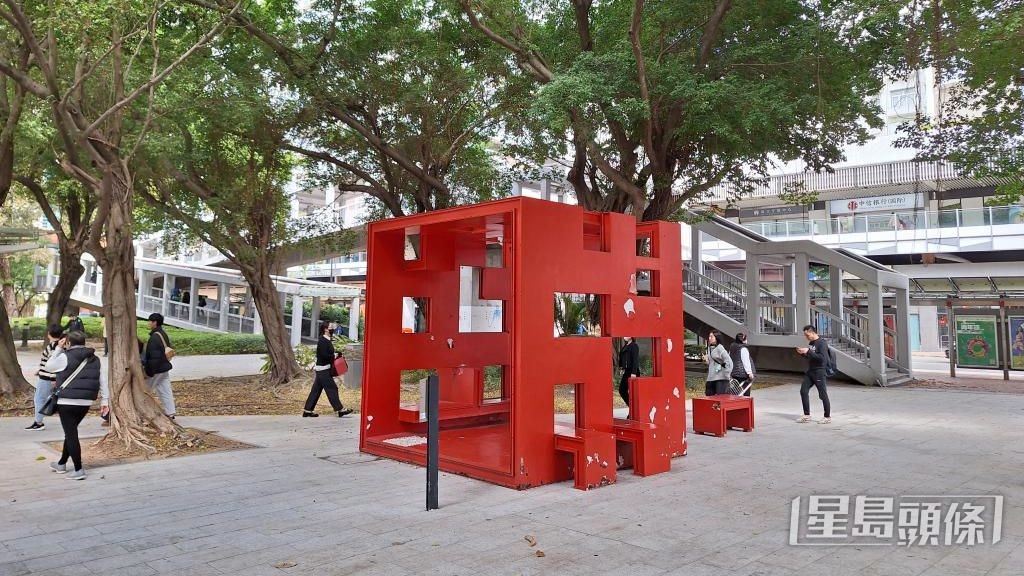

戶外藝術品擺放多年必然需要維護及保養,惟部分已有歲月痕跡,甚至出現破損。記者日前到沙田區「城市藝坊」視察,該處於2008年開幕,以宣揚北京奧運,場地永久展出19件來自國內外的國際級藝術和設計師的作品。現場所見,以金屬及汽車油漆製成的《紅盒子》有多處油漆剝落及生鏽,作品描述中提及紅漆帶來「光滑的潤飾」已不復見。由國際知名建築師扎哈.哈迪德(Zaha Hadid)設計、以玻璃纖維製成的《旋》,表面亦有脫落;在沙田婚姻註冊處前方的《盟》上更有鳥糞。

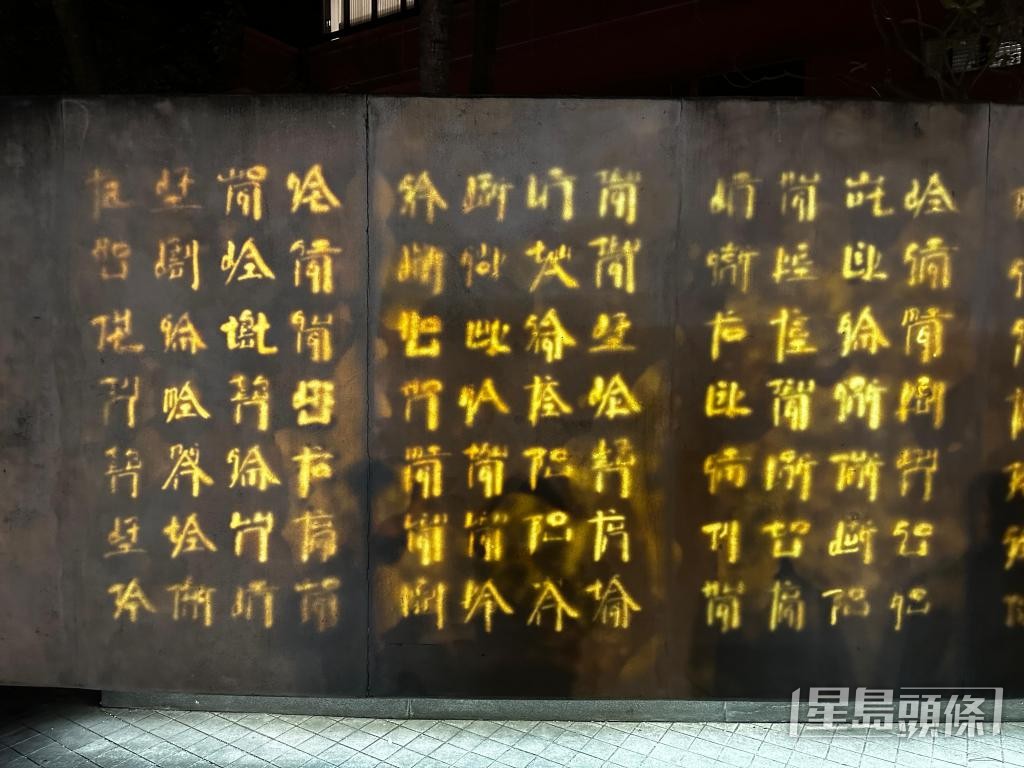

由中國藝術家徐冰所設計的《馬照跑》,白天看起來是一幅簡單白牆,入黑才會呈現發亮的「英文方塊字」內容。記者在中午時分到訪,由於鄰近用地正進行工程,難以發現已發黃的人造石白牆是藝術作品,部分更有發霉、發黑的情況。

沙田區議會早前安排區議員參加導賞,該區區議員羅婉珮指,城市藝坊是她返回辦事處的必經之路,惟相信市民甚少注意到該些作品。她指,參觀當日留意到《馬照跑》的電線外露,也有落葉沒掃清,已即時提出意見,及後康文署也有跟進及修復。她續說,其餘部分作品也有啞色或遭塗鴉的情況,相信署方要有更多經費才可以進一步修葺。

有藝術界人士直言,上述藝術品要回復原貌並非難事,「很多都是油漆製品,有破洞就做灌漿(mudding)再塑形,都是簡單工作。」他相信,藝術品維護離不開缺乏經費,而有些策展團隊已「交場」予政府部門多年,導致沒有機制保持藝術品持久如新。

過去5年保養費渉200萬元

翻查資料,整個城市藝坊項目由地產商負責興建,工程完成後才交由康樂及文化事務署管理。康文署一直有為「城市藝坊」的藝術品進行維修及保養,在過去5年內均有就藝術品安排檢查、保養及維修,涉及約200萬港元。

本報向康文署查詢有否為藝術品訂立保養指南,獲回覆指,署方會定期檢查「城市藝坊」的藝術品,按藝術家的建議置於合適的地點,並按藝術家指示的保養方式為藝術品進行恆常保養;視乎需要,署方會聘請專業人員為藝術品進行保養及復修。

事實上,美國曾有雕塑維護專家撰寫《戶外雕塑的保養指南》,當中提及修復工作要顧及藝術品的美感,例如青銅作品隨時間產生白色侵蝕現象,修復師既要清走侵蝕痕跡,又要維持隨年月改變的銅綠色,而非直接還原最初的銅色;修復師要清楚了解,哪些部分是本來的作品,哪些是前人修復而成。

雅卓創意(Hattrick Creative)項目總監王凱文曾為多個戶外藝術項目作保養維護顧問。他舉例,發展局在海濱長廊擺設藝術品,展期約為1年或2年,故團隊已經預計每3個月要為展品保養,並撰寫檢查報告,「藝術品有生鏽就要清洗和噴塗層,有些油漆位置被塗鴉,就要修復。」他指,過去曾為大型壁畫做保養,標書列明團隊要確保壁畫保持原貌,「一中標就拍照記錄,確保日後的模樣跟第一日一致。」

與市民互動 作品耗損較快

上述《保養指南》亦提出,戶外有很多造成雕塑惡化的因素,如作品無法避開受酸雨侵蝕,而空氣污染及紫外線也會影響藝術品,故選材十分重要。有藝術展覽策展人及顧問指,擺放藝術品前要考慮擺放年期、環境及作品材質等多項因素,更要先取得結構工程師的核准,確保安全。

策劃西貢海藝術節的一口設計工作室(One Bite Design Studio),其聯合創始人張國麟舉例,展覽時間較短的藝術品可以選用竹和木等天然物料,若然事前已知道藝術品打算永久展出,或可考慮選用不銹鋼、金屬和玻璃纖維,而後者的纖維成分和密度也要較高。據他留意,本地戶外藝術品常採用「鍍鋅鋼」製作,是一種類近塗層的軟鋼,顏色「可執、可補」,「有些作品長期與市民互動,會較快損耗;假設未被刻意破壞,大概每隔3年就要跟進。」

但他指,部分物料會受陽光和天氣影響而變質,只可以重製或取代。假設藝術品想有透明或半透明效果,可以考慮採用亞加力膠或玻璃,惟兩者各有優劣,前者會隨時間發黃,不可逆轉,後者成本高且有一定重量,在戶外擺放亦有危險性,「有些永久藝術品採用夾膠玻璃或強化玻璃,價錢倍升。」

抗風抗污防曬保持最佳狀態

王凱文指,擺放藝術品前要經註冊工程師核實,確保能抵抗8號風球或以上的風力,甚至在風球襲港前加固,確保作品能安全度過極端天氣,而相關核准要每年更新。他舉例,香港藝術館2年前展出藝術家陳惠立的作品、展示公共游泳池場景的《路過蜻蜓》,其團隊要確保該場景於1年展覽期間維持最佳狀態,故選用竹材取代木板,使作品有更好的抗風、抗污和防曬能力。

他相信,即使官方沒有特別指引,藝術家、策展人或主辦機構應就修復及維護作品達成共識,才能令藝術品歷久常新。香港珠海學院建築學系助理教授杜永德博士亦言,公共藝術對城市環境、歷史文化傳承等方面具重要性,盼藝術品有損壞時盡快維修。

羅婉珮盼望,「城市藝坊」加強維護之外,亦能多加推廣,例如在宣傳海報上加入預約公眾導賞的二維碼,亦可與房屋署合作,在公共屋邨電梯大堂的電視播放相關影片,讓城市藝坊更「入屋」,吸引更多人參觀,了解藝術品背後的價值。

製作前期至策展 藝術家及管理方須跟進

康文署轄下的藝術推廣辦事處,歷年委約製作或購藏多件公共藝術作品,當中約50件現遍布港九新界,涉跡公園、圖書館、劇院及綜合大樓等公共場所。該些藝術品與城市藝坊相比維護得較完好,有曾參與製作的藝術家分享,從製作前期到日後維護都有特別考量和跟進。

《收集星塵》在大埔一噴水池中屹立25年,跟鄰近屯門河的《河樹山家族》同樣略有鏽跡;觀塘駿業街InPARK共有7件藝術作品,其中《織織綠織織》曾更換「新裝」,聚丙烯繩由當初的橙色,轉變成藍色。

以玻璃纖維製成、在屯門擺放的《團門》亦有微小裂痕,其創作者、藝術家羅曉騰憶述,製作時已預期作品會在戶外永久擺放,故盡量選用康文署可以處理到的油漆,提交作品時亦有提交油漆編號和品牌名稱,故署方日後維護都有沿用;地面瓷磚都有刻意揀選,「要用防滑的磚,所以顏色有限制,未必可以跟原本所想的一模一樣。」

提交油漆品牌編號供署方沿用

他又說,門框起初設計得較幼,但跟相關團隊商量後,怕門框太輕難抵強風,「在安全考慮下都加粗了」,並在下方種入鐵柱和灌石屎加固。他指,正常修復作品前,署方會跟藝術家溝通,後來署方慢慢了解如何補油及合適的修復方法,便「自動波」進行復修,「最初1年仍要跟進,大家一同『摸熟』做法。」

康文署指,署方會定期巡視及與場地管理人員保持聯絡,如有問題,將會因應情況安排康文署文物修復辦事處人員、外判承辦商、相關藝術家或藝團進行修復或護養工作;費用由康文署恆常開支中撥付。

西貢海藝術節擺放展品考量多

過去3年,西貢海藝術節均展出了大量藝術作品,其策展人及顧問分享,建築和擺放藝術品都充滿挑戰,部分藝術品更要每年重新建設。

「一口設計工作室」聯合創始人張國麟分享,在海邊擺放藝術品有眾多考量,「海風很鹹,維護工作更加緊要。」他直言,有些作品用天然物料製作,在戶外經日曬雨淋,基本上每年展期都要重新建設;有藝術家會為作品加上特別塗層,但塗層也非永久。

雅卓創意項目總監王凱文指,項目長達3年,而部分藝術品比較脆弱,要周全考慮其建築方法及擺放地點,舉例利用金屬、竹和藤製成的《日光下的月影》,在橋咀島的石灘上安裝已充滿挑戰,更要保存得宜,「動用很多人力、物力才成功。」

張國麟補充,展出前必須跟藝術家溝通,做好期望管理,例如說明在島嶼上擺放展品的實況、物流運輸的難度等,「大型雕塑有機會無法登島。」藝術家也要清楚展品的擺放年期,以及展覽過後會否拆卸。

記者:仇凱瑭