實現碳中和是全球趨勢,當中被視為最清潔能源的氫能備受重視,去年公布的《香港氫能發展策略》定下方針,明日環境及生態局將就修訂氣體條例向立法會提交議案,立法規管氫氣進口、生產、儲存及運送。有環團指,本港在氫能發展上剛剛起步,建議向內地吸取經驗,並借助大灣區融合,建造中港輸氫網絡;工程界亦探討引入固態儲氫或核能產氫的可行性。學者預期未來科技進步,有望降低製氫成本,盼當局把握這次能源轉型的機遇,建造綠色香港。

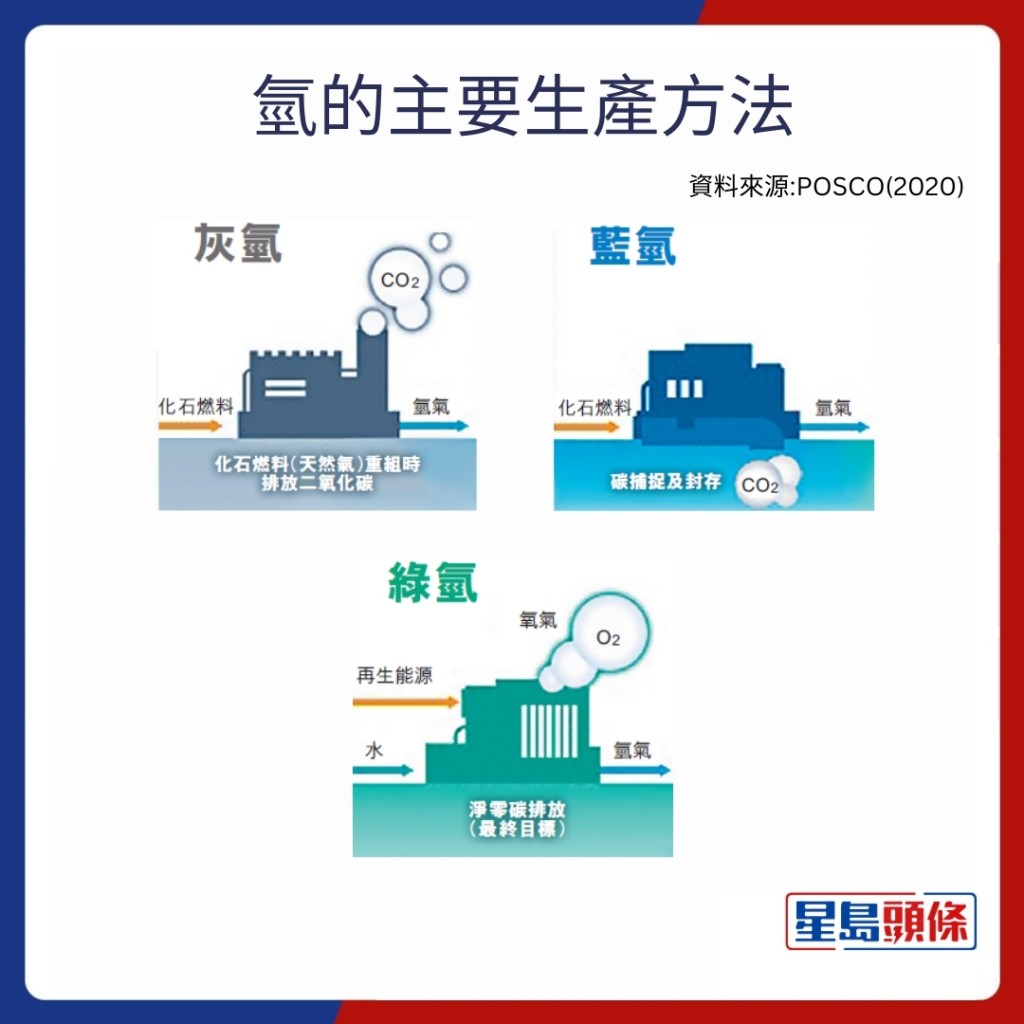

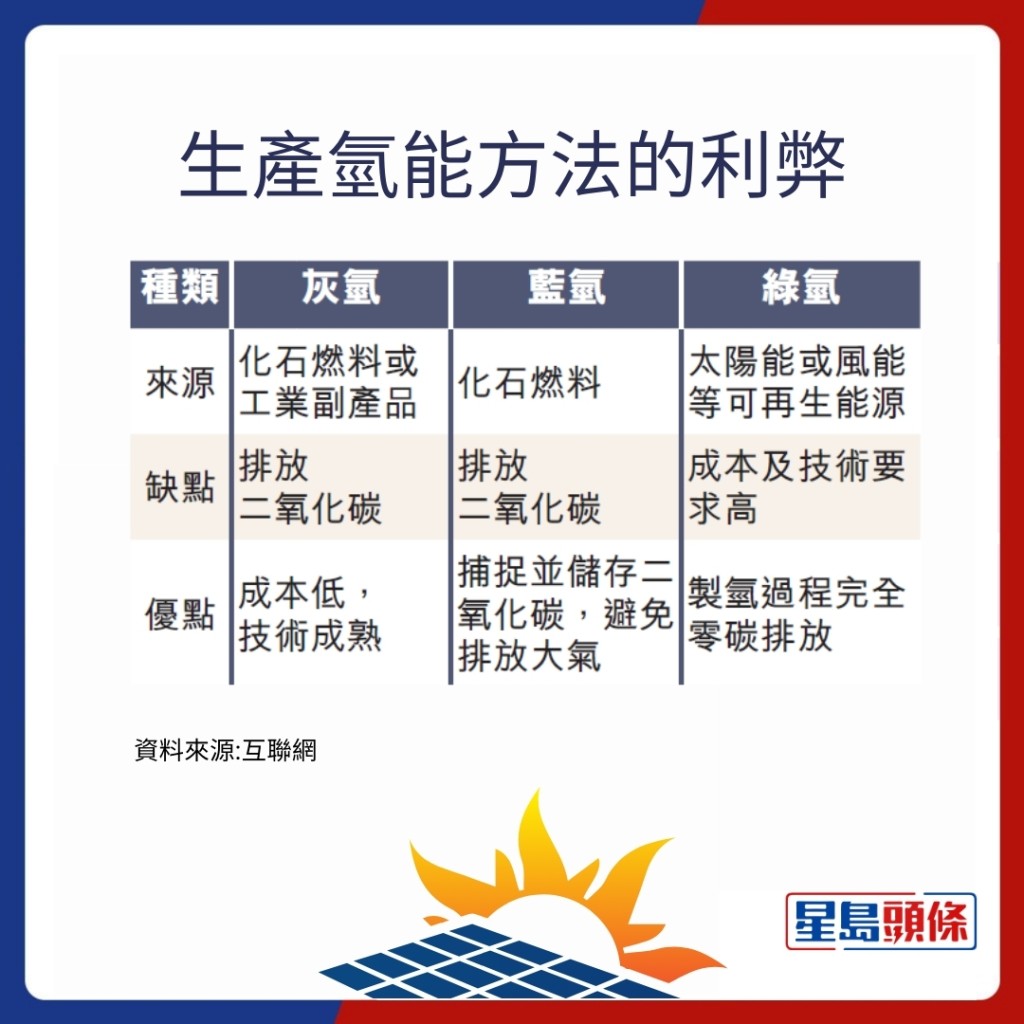

去年6月,環境局公布《香港氫能發展策略》,藉推動「完善法規」、「制訂標準」、「配合市場」及「審慎推進」4大策略,協助本港突破法規標準、技術發展及應用,以及人才培訓等瓶頸,以發展生產及應用氫能的技術。氫能是近年冒起的新興可持續能源,優點是高效能及低污染,近30個國家已制訂氫能策略。現時一般按生產方法,分灰氫、藍氫及綠氫,當中由太陽能等再生能源產生的綠氫,更是零碳排放的潔淨能源。

本港在氫能發展上起步較遲,政府於2022年成立涵蓋政策局及部門的氫能源跨部門工作小組,為推動氫能發展拆牆鬆綁,至上月共批出18項氫能源試驗項目,包括首輛氫能巴士試驗計劃及於元朗興建首個公眾加氫站。近年多份《施政報告》都提及發展氫能,去年提及新能源運輸基金預留款項,推出氫燃料電池重型車輛資助試驗計劃;港府上月舉辦「國際氫能發展論壇2025」,反映對氫能的重視。

大灣區融合構建輸氫系統對接

據《香港氫能發展策略》,港府將於今年上半年提交修訂法例建議,為規管氫能生產、儲存、運送等制訂法規。香港工程師學會燃氣及能源分部主席陳迺堅寄望,盡快落實及通過相關法例修訂,有助解決氫能進口、儲存、運送的問題。

地球之友行政總裁洪藹誠亦認同制訂法例的重要性,指本港剛推動氫能發展,而內地氫能產量及用量領先全球,早就製氫、運氫及儲氫各方面訂立完善法規,建議當局參考內地法規,再按本港情況修改,有助加快修例。近年內地視推動氫能為國策,《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》便定下發展路線圖及供應策略,當中如深圳及佛山等灣區城市都設良好的供氫網絡,他建議本港跟上述城市合作,構建輸氫系統對接,以確保穩定供應。

陳迺堅亦關注,氫能運送及儲存的問題。他解釋,無論氫氣由海外經船隻運來本港,或經貨車從內地輸港,均涉及在本港運送的重要環節,背後牽涉氣體及運送安全等問題,盡早修訂法例,有助解決障礙。去年工程師學會曾到西安交通大學交流,了解該校自行研發的固態儲氫技術。他續稱,該技術是將氣態的氫轉化為固態,並以鈉鈣鋁合金製成的金屬瓶儲運,突破傳統氫氣儲運方式低效率、高風險及高成本的問題。

另一名工程師Tony指,由氫能源跨部門工作小組批出的其中一個項目,是在屯門望后石已修復的堆填區,利用太陽能發電,將成為本港首個自行製造綠氫的試驗計劃,最快今年下半年興建。他關注,未來是否可以引入固態儲氫技術,協助輸送投產的綠氫,確保安全。

倡區域合作 研製氫可行性

Tony續稱,當局計劃初步在各試驗項目中優先使用灰氫,待市場成熟後再過渡至藍氫和綠氫,惟暫無具體時間表;當局亦會從內地,特別是廣東省進口氫氣,但同時亦探討在本地製氫的可行性。資料顯示,正進行氫能巴士試驗計劃的城巴,現時有向東莞的製氫科企購買氫氣,每日獲對方供應氫氣。

有核電學者則建議當局研究與內地進行區域合作,如引入山東新建的高溫氣冷堆核電技術,以接近攝氏1000度的熱化學水分解製氫,認為較傳統電解水製氫更有效,「既然有了氫能發展藍圖,是時候探討如何利用新技術生產綠氫。」

洪藹誠則指,本港缺乏土地和海面,較難長時間獲風能和太陽能製造綠氫。對有建議利用核能產氫,他指即使由核能生產的氫能屬綠氫,但處理核廢料及核廢水具有風險,亦不宜推廣。

香港大學機械工程系教授梁耀彰亦指,現時本港製造的氫能主要是煤氣公司供應,因為煤氣中有一半成分為氫氣,煤氣公司抽出氫氣,再接駁煤氣管網便可供應客戶,但相關氫能成本高昂,且屬有碳排放的灰氫,影響減碳功效。另外,煤氣公司亦於堆填區收集沼氣,然後轉化為綠氫,但都屬小規模項目,成本亦較高。

優先使用灰氫 長遠向綠氫進發

梁指,綠氫成本昂貴,在長遠發展氫能上要多條腿走路,雖預期未來綠氫可能因科技改良而下調售價,但本港仍應研究自行生產綠氫,並同時從內地輸入氫氣,保障供氫量。

Tony亦指,建造製氫廠需要大片土地,認為當局應在北都等新發展區,大力推動本地製氫、儲氫及供氫的試點,了解當中營運的困難,作為日後於全港推行氫能發展的藍本。

環境及生態局指,本月初政府已就《2025年氣體安全(修訂)條例草案》刊憲,為進口、生產、儲存、運送、供應及使用氫能,建立規管架構,相關《條例草案》將於明(16日)提交立法會進行首讀和二讀。另按照《香港氫能發展策略》,政府將在2027年或之前擬備適用於香港的氫能標準認證模式,以推動綠氫或低碳氫能在本港的長遠發展。

此外,去年8月機電工程署已聘請顧問研究工作,全面檢視國際和內地現行及計劃中的綠氫認證做法,以建立適合香港情況的綠氫認證框架,相關研究將於今年第三季完成。

氫能巴士獲准行駛隧道標誌里程碑

氫能進入社區的其中一個重要切入點是綠色運輸,去年全港首輛雙層氫能巴士獲准行駛隧道,標誌本港氫能發展的里程碑。元朗的全港首個公眾加氫站亦投入服務,現階段主要為食環署的3輛氫能洗街車提供加氫服務。

城巴於2022年引入全港首輛氫能巴士,經過不載客測試,於2023年11月獲發牌照,並於去年2月起於九龍區接載乘客。然而,由於氫氣被列為危險品,故氫能巴士當時被禁止進入行車隧道。至去年3月,氫能源跨部門工作小組審視安全性後,批准氫能巴士行走隧道,促成同年7月中,該輛氫能巴士行走來往華富邨及沙田的170線,途中行經香港仔隧道、紅磡海底隧道及獅子山隧道的3條主要隧道。

全港首個公眾加氫站投入服務

據當局公布的「2021年香港溫室氣體排放清單」,在3470萬公噸二氧化碳的總排放量中,運輸界別佔18.7%的第2大排放量。有能源學者估計,氫能巴士於邁向碳中和的歷程中扮演重要角色,惟現時每輛氫能巴士售價近800萬元,較同廠電動巴士貴40%,且加注的是會產生碳排放的「灰氫」,減碳功效未如理想。不過,他預期日後隨巴士技術改進、需求上升,可望下調售價,加上配合使用綠氫,環保效益將大幅提升。

此外,元朗凹頭的全港首個公眾加氫站已投入營運,現階段主要為服務食環署的3輛試驗氫能洗街車,每日供氫量可達1噸,未來將擴展至供其他氫能商用車及私家車使用。

記者:關英傑