美國關稅戰升級,引發全球股災,港股隨大跌浪潮,周一(4月7日)恒生指數急瀉逾3千點,創下史上最大單日點數跌幅。回顧港股歷史,股災屢次發生,例如在1973年、1987年、1989年、1997年、2003年及2018年等,其中以73年及87年股災最為震撼,87年更導致港股要緊急休市4天。雖然股災在30多年前,但對一些老股民或市民來說仍是記憶猶新,《星島頭條》網同你重溫股災的威力。

股災|七十年代全民炒股 「魚翅撈飯」、「大牛點煙」

1973年發生的股災,又稱「七三股災」,是香港股票普及化後第一次股災,亦是當年香港股市史上最大規模的股災,恒生指數大跌超過九成,由年內最高位1774.96一直跌到1974年的150.11點才真正喘定。

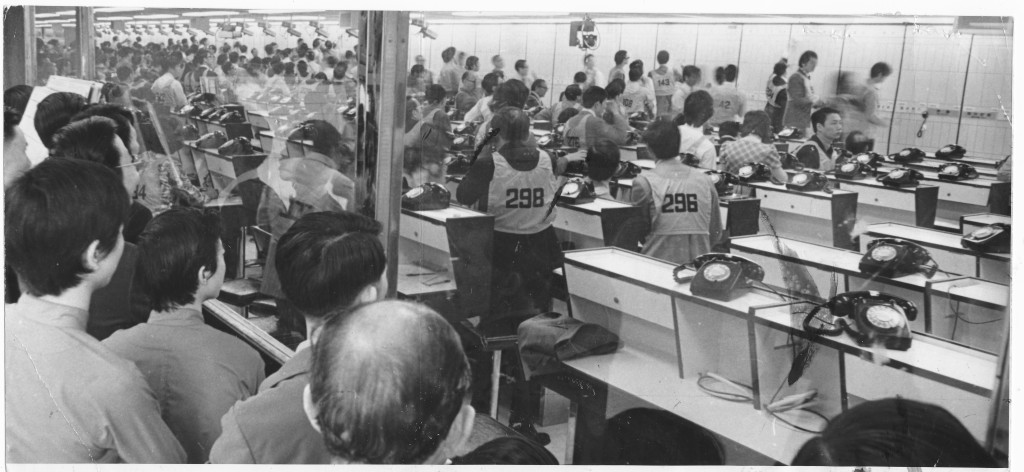

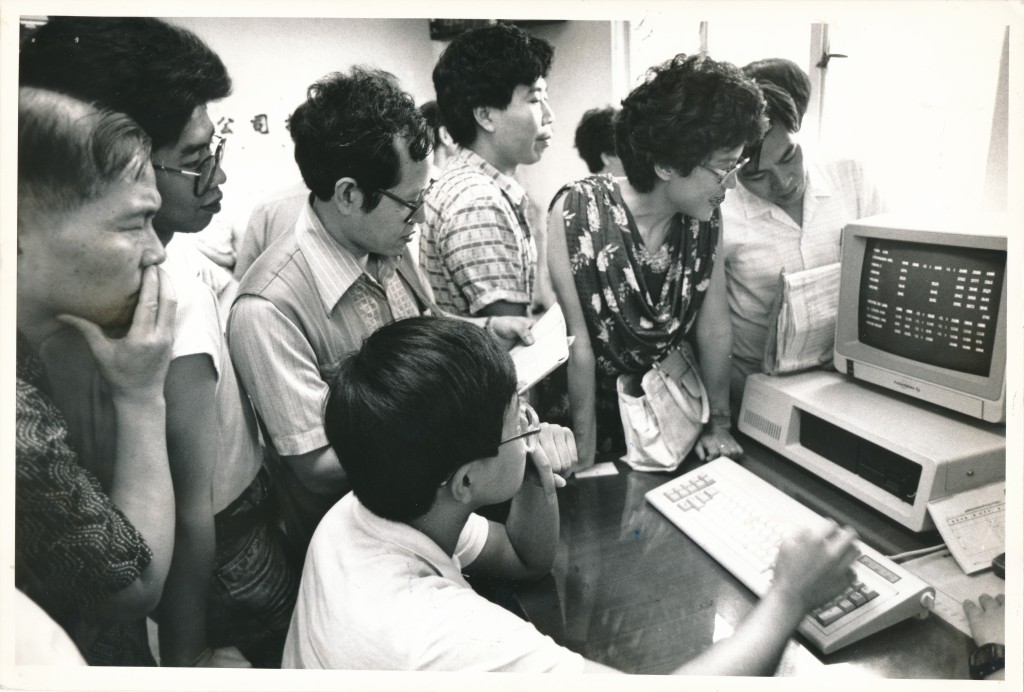

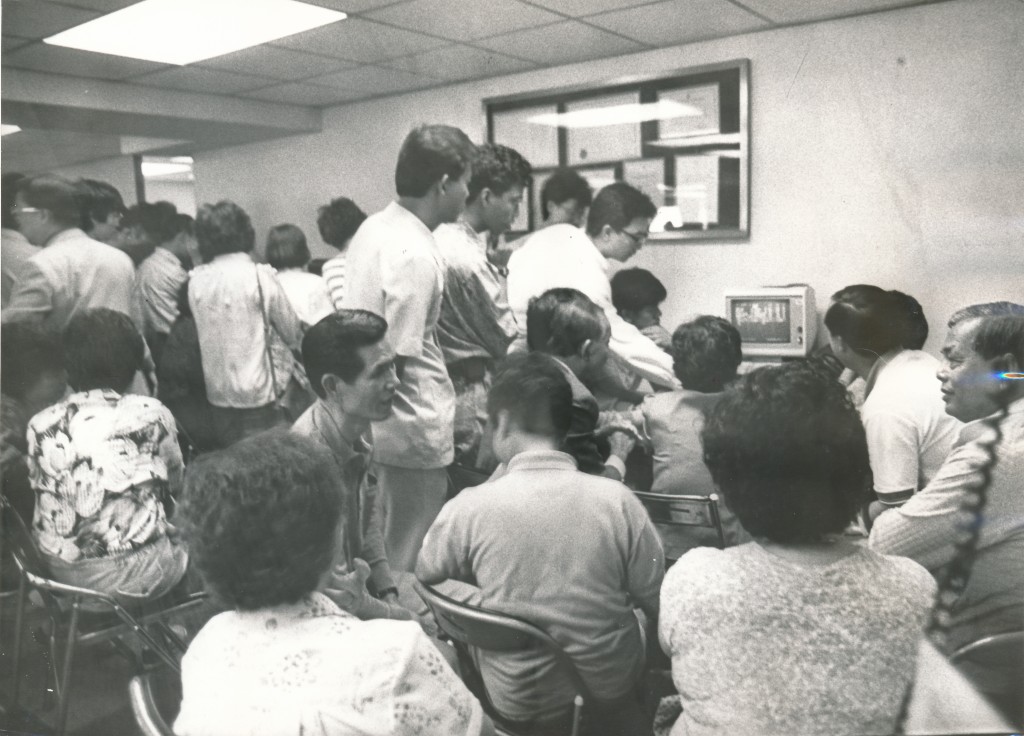

有人認為石油危機是73年股災起因,但更多分析家認為股災與當時全民皆股的情況有關。七零年代初,香港股票市場已經面向各階層的香港市民,當年炒股氣氛熾烈,由於賺錢快,更有人辭工專心炒股,股民在帳面身家暴漲下,生活奢華,出現「溏心鮑魚煲粥」,「魚翅撈飯」、「用大牛(港幣500元鈔票)點煙」等瘋狂現象。

股災|爆假股票事件釀成股災?

1973年初股票巿場極為熾熱,恒生指數在1973年的首三個月內上升1.1倍,於1973年3月9日恒指上升至1774.96點的新高位,豈料數日內爆發合和假股票事件,稅局又稱要徵收股票利得稅,巿民開始拋售股票,至當年7月恒指跌穿500點,在4個月間下挫超過70%。股市由狂升跌至一蹶不振,令數以萬計的人因此而破產,甚至有人自殺。

股災|倪匡摸頂入貨終大跌98% 領悟「股市非平民百姓所能參與」

著名作家倪匡亦是七三股災的受害者,倪匡得知當時股票「香港天線」的內幕消息,指仍有空間上升,於是以每股30元以上元摸頂追入,怎料一買即跌,香港天線跌至只值五毫子一股,最後更倒閉清盤收場。多年後,倪匡分享那一場股災令他頓悟到「股市非平民百姓所能參與」,自「香港天線」後便再沒有買入股票。

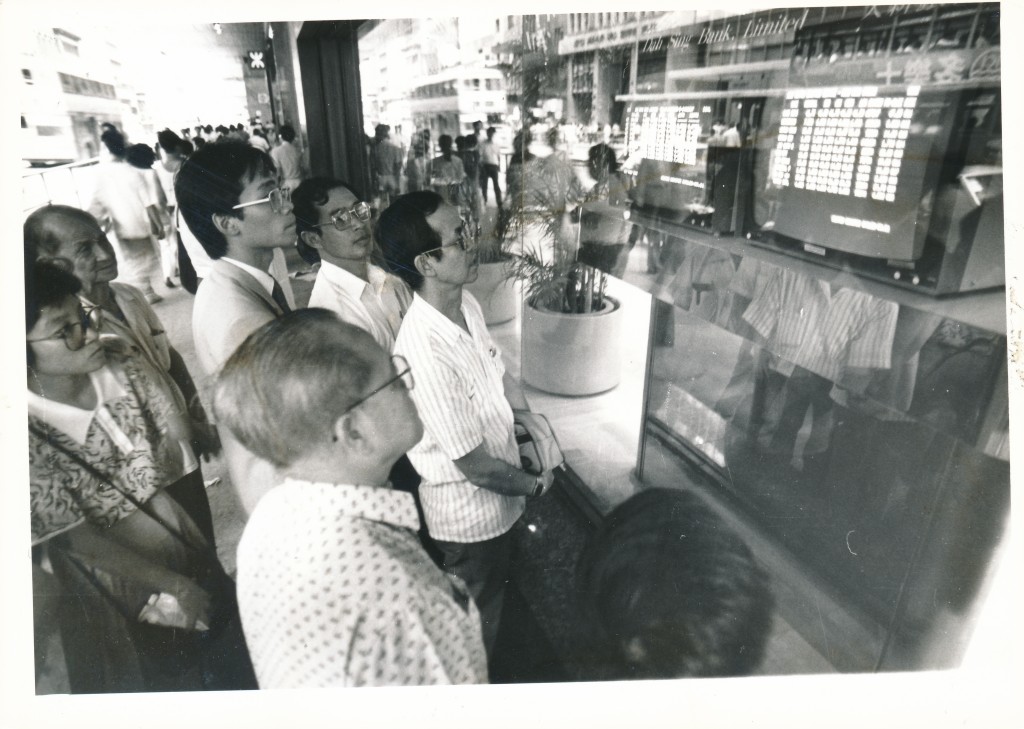

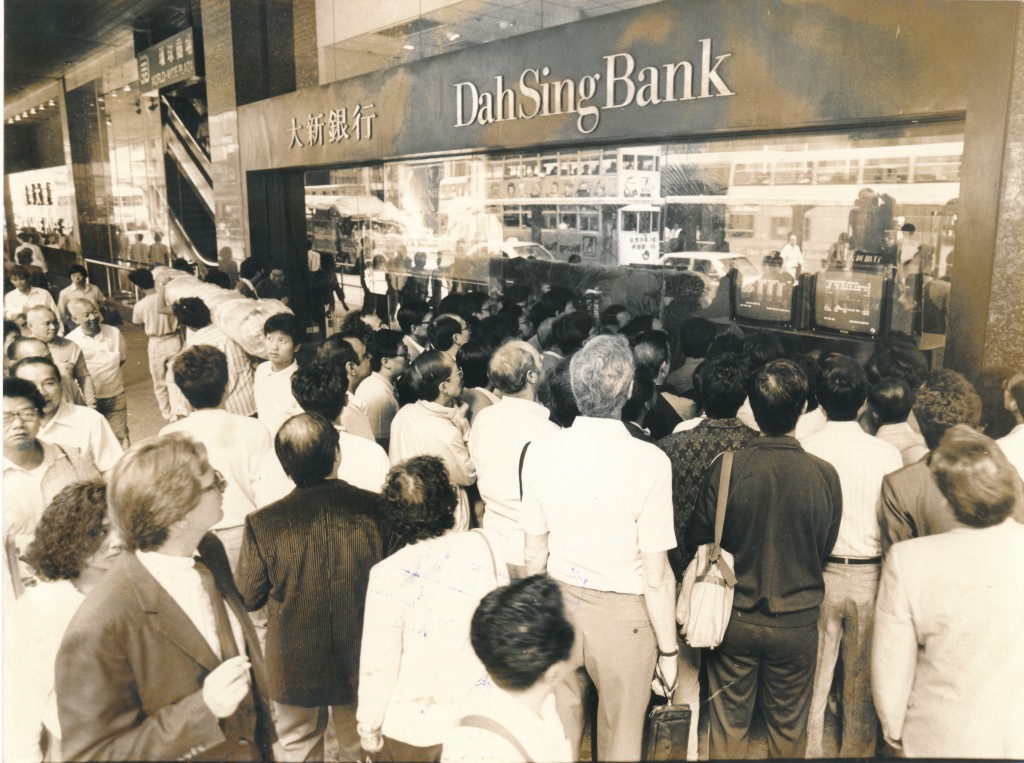

股災|「黑色星期一」港股暴跌400點 收巿後緊急停市4天

都市傳說10月向來是「股災月」,1987年的香港股災恰巧亦是發生在10月。1987年10月16日星期五,美國道瓊斯工業平均指數突然大幅下跌,亞洲股市在隨後的星期一(10月19日)出現恐慌性拋售,引發全球股災,這次環球大跌市被稱為「黑色星期一」,香港恒生指數收報3362點,在當日下跌超過400點,大跌一成一。

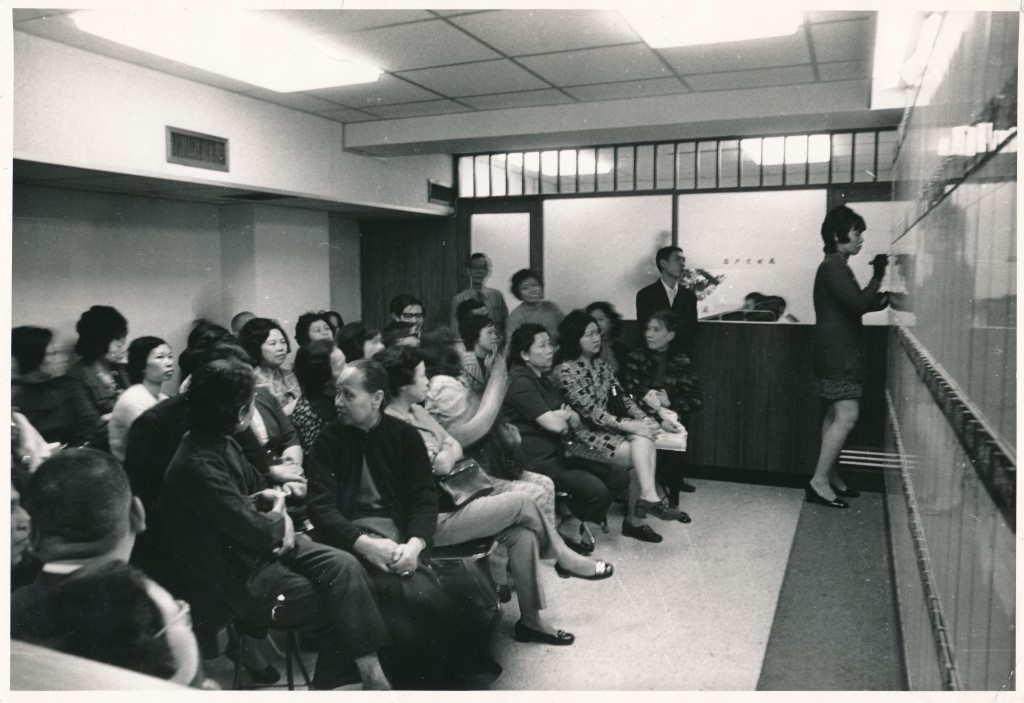

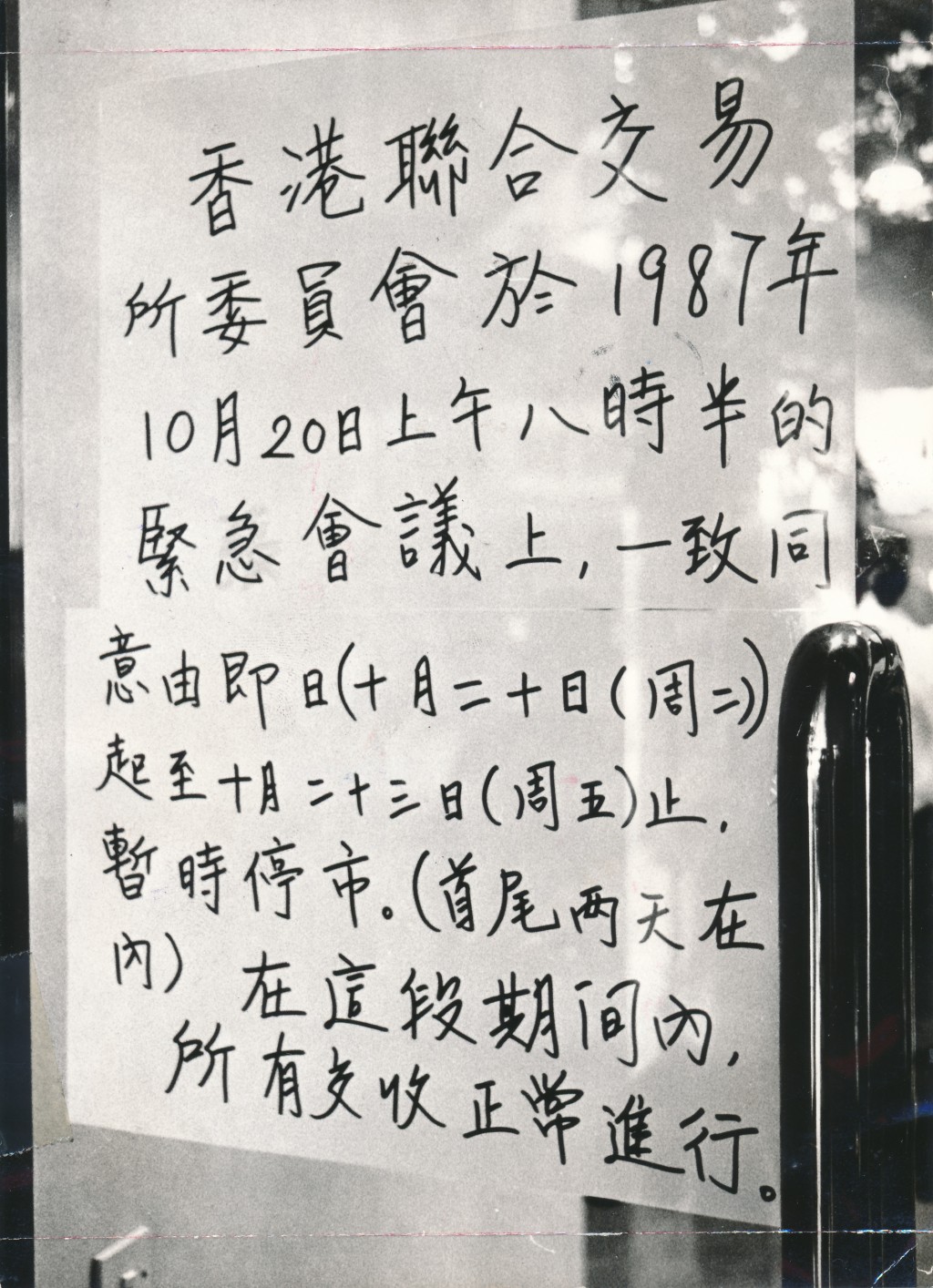

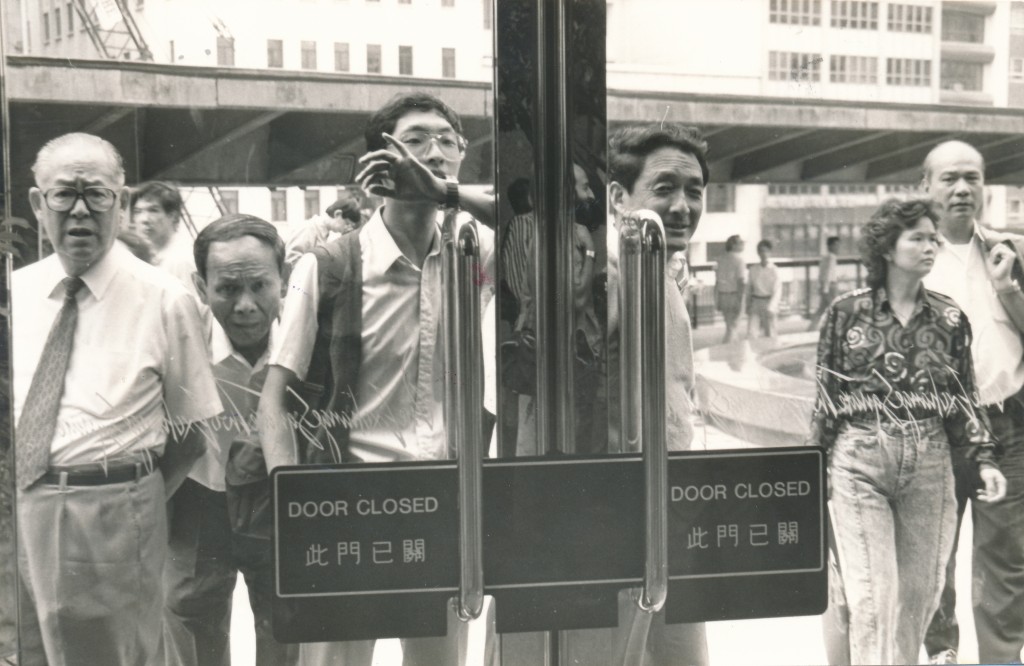

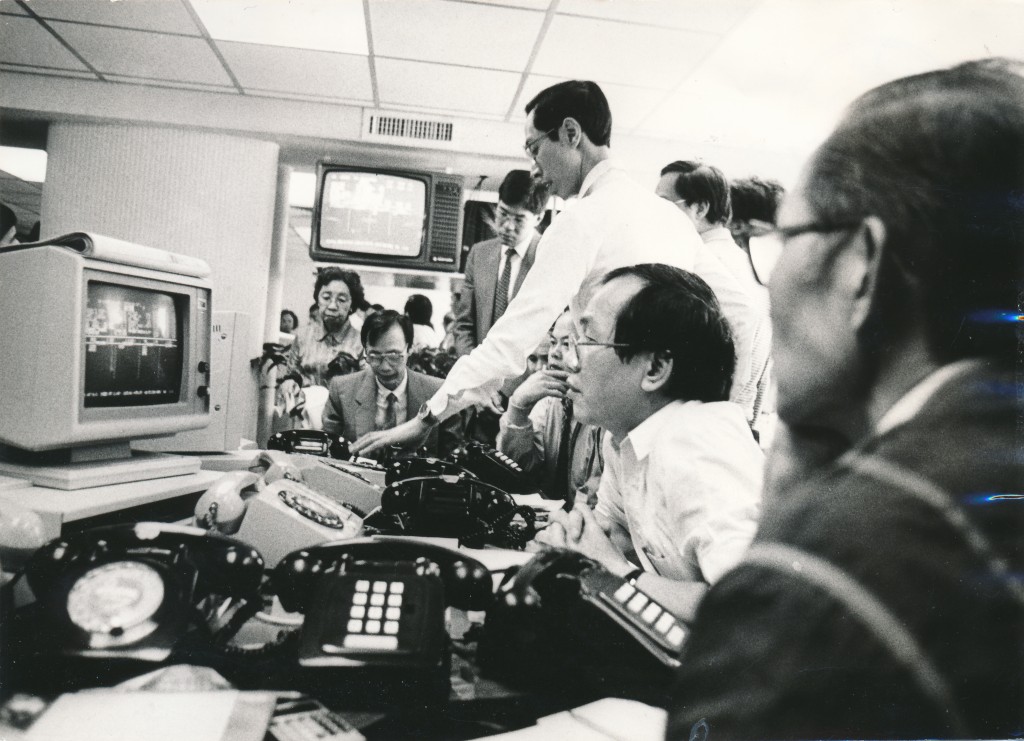

當時的香港聯合交易所主席李福兆在徵得時任財政司同意下,宣布香港股市由10月20至23日停市4天,希望投資者有時間冷靜情緒,避免恐慌性拋售,同時讓經紀可以處理積壓的交易。這是當時全球主要股票市場之中唯一實施停市。而10月24日銀行公會亦宣布減息,希望能讓投資人恢復信心。

股災|復巿大跌逾千點 成歷來最大單日跌幅

可是在10月26日甫復市,股民即恐慌性拋售股票,恒生指數開市後15分鐘已下跌超過650點,全日收市下跌1120.7點,跌幅高達33.33%,是有史以來全球最大單日跌幅。期指亦受拖累,下跌1554點,以每點50元計,每張期指虧損7.77萬元,導致很多期指好倉持有者無法履行合約。以8萬張未平倉合約計,共62億元,遠超保證公司的承受能力。為挽回投資者信心,政府宣布向期貨市場的主要經紀商及期貨公司股東提供10億元,加上外匯基金中提取10億元,合共20億元作為備用貸款。其後當時的期交所主席湛佑森宣布辭職。

小知識|恒指64年創立成港股表現重要指標

之後港股亦發生了多次大大小小的股災,例如1997年7月發生的亞洲金融風暴,令港股急挫逾六成;2000年科網股災,港股跌幅亦逾四成。還有2018年中美雙方展開貿易戰,恒指於10月跌至24540點低位後反彈,跌幅達26%。

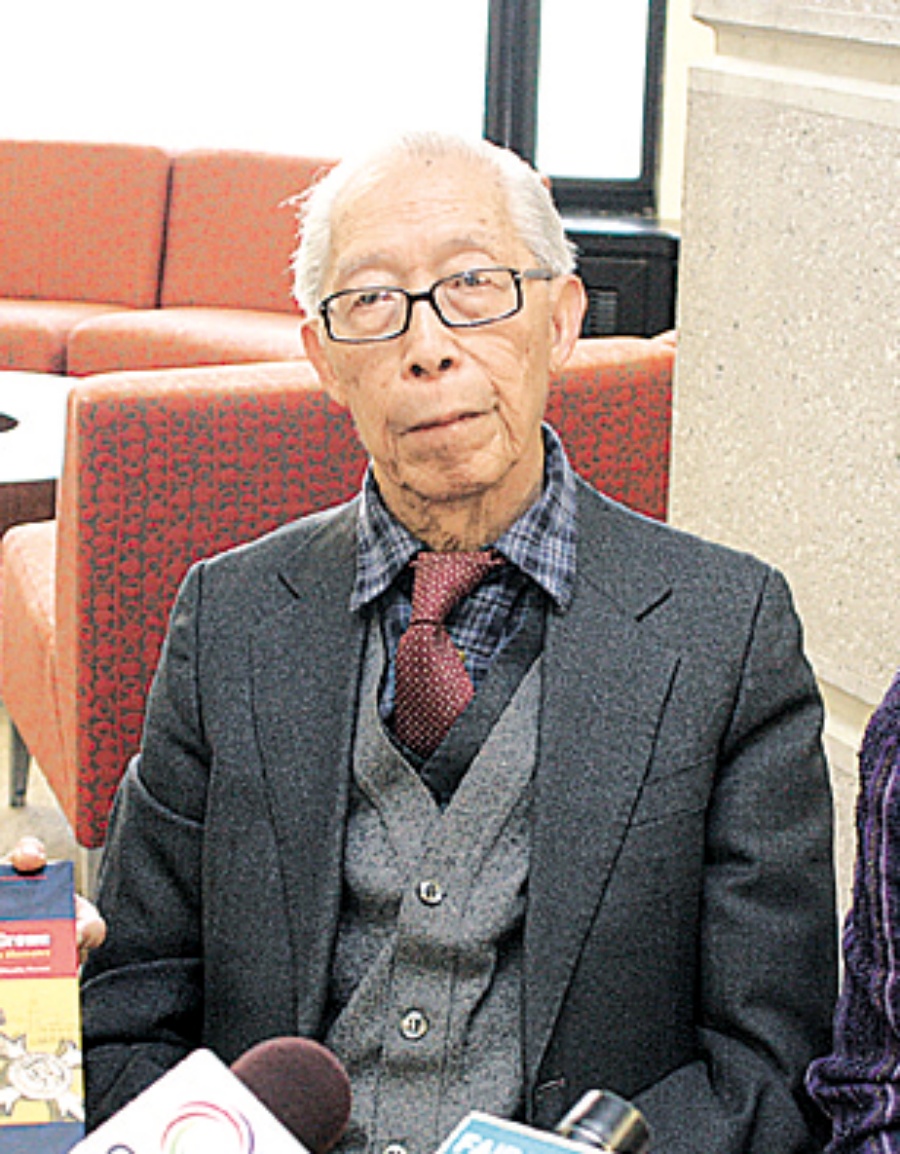

恒生指數是反映香港股市表現的重要指標,早在1964年創立,由恒生銀行前董事長利國偉倡議、銀行研究部負責人關士光始創,最初原意僅供內部參考,直至1969年11月24日才公開發布。指數包括在香港交易所主板上市、市值最大及成交最活躍的公司。

股災|連串巧合造成「丁蟹效應」都市傳說

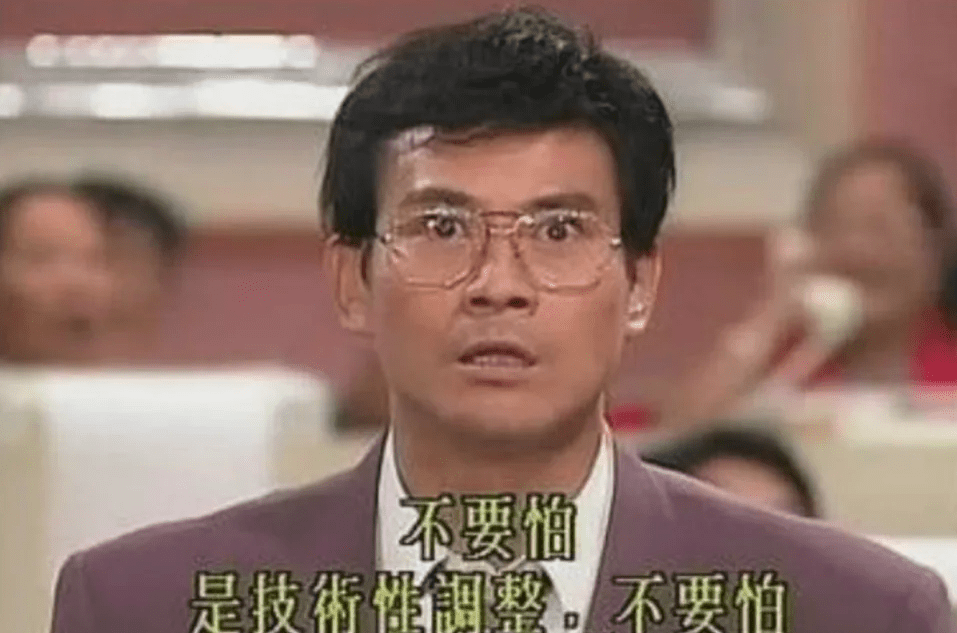

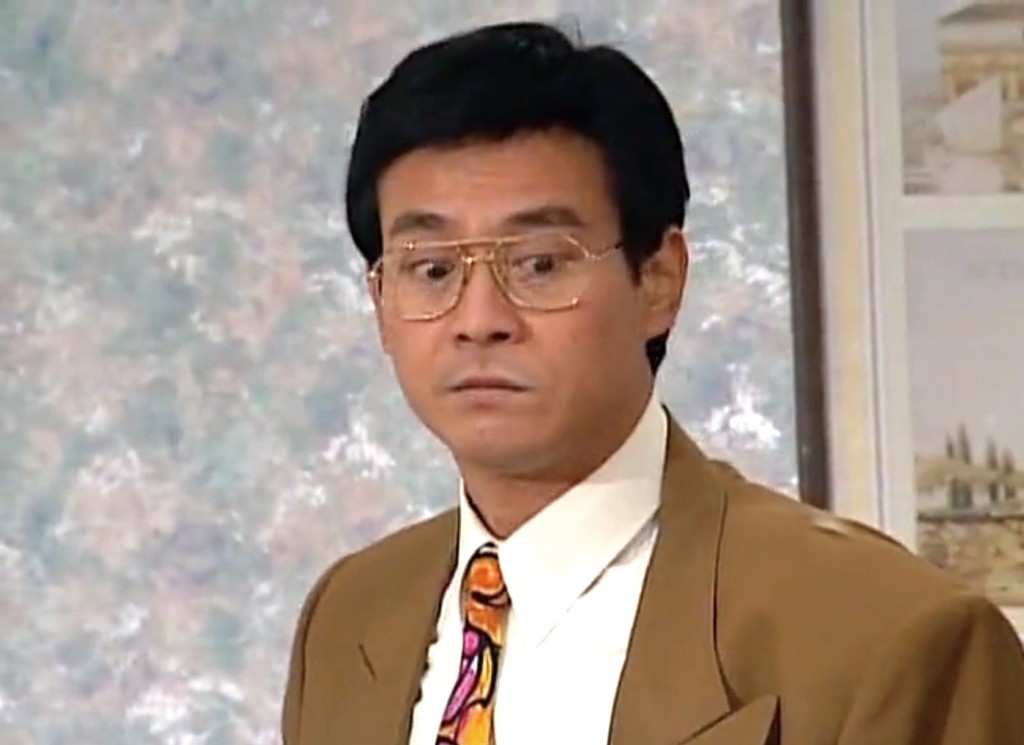

談到香港股災,不得不提「丁蟹效應」。1973年鄭少秋主演的電視劇集《煙雨濛濛》,播映時適逢1973年香港股災;股災過後,股市累積跌幅達到91.54%。1987年他主演的電視劇集《杜心五》播畢後兩個月,就出現1987年環球股災,香港股市暴跌至要停市4天。至1992年10月鄭少秋又演出劇集《大時代》,故事講述由鄭少秋飾演的丁蟹經常在股市的熊市中拋空恒生指數期貨而獲取暴利,最終炒股蝕至傾家蕩產,後來與4名兒子於大廈天台,逐一跳樓,成為經典一幕。恰巧當時香港股市暴跌,恒生指數一個月內暴瀉1,283點,下跌高達20%,不少股民投資失利。

丁蟹效應|重播鄭少秋劇集多現股災 成分析員研究課題

在接下來20多年,幾乎每當鄭少秋主演的電視劇集播放時,香港股市也會有顯著下跌,於是開始出現「丁蟹效應」一詞,鄭少秋主演的電視劇從此成為投資者的另類股市話題,甚至連外資大行里昂證券亦於2004年為此發表研究報告,統計了1992年至2003年他每有劇集播出時,股市通常都跌,跌幅介乎0.1%至25%。而且結局越慘、跌幅越大,當中1997年亞洲金融風暴、2000年科網泡沫爆破、2008年全球金融危機等均有鄭少秋身影,就更令外界關注。

當然,並非所有股災的出現都有秋官的身影,就好像周一(7日)的股災,並沒有重播鄭少秋的劇集,可說完全與「丁蟹效應」沾不上邊,「丁蟹效應」是否會繼續成為都市傳說?就要留待下次股災再臨時再作觀察。