本報上周揭粉嶺美容中心無預警結業,苦主被轉介至其他美容院後,遭推銷付上萬元「升級」會員。實際上,類似案例在港普遍,有消費者被三度「賣豬仔」,新療程費用翻3倍至12萬元。美容業內人士揭露,「業務轉移」已成為一門生意,市場上有團隊專門收購經營不善的美容院,利用消費者不願放棄已購療程的心態,威逼利誘其加碼消費,榨取其剩餘價值,估計每100名客戶中只要30人加購,即可輕鬆獲利百萬,更有人通過「假倒閉、真轉讓」擺脫舊債,原經營者與收購方實為同批人馬;消費者往往投訴無門,被逼接受不平等方案,亟待政府修例規管。

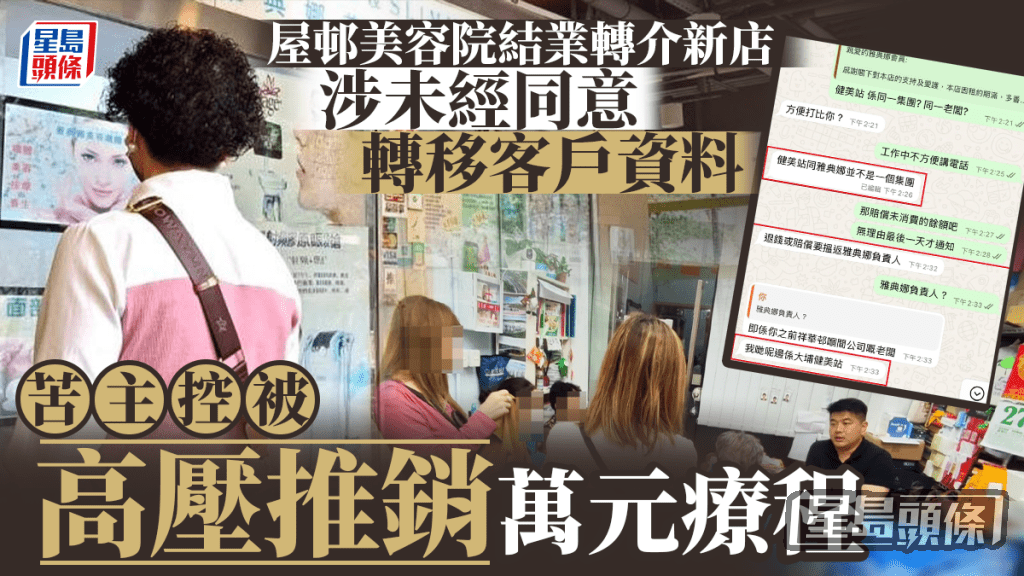

相關報道:每日雜誌|屋邨美容院結業轉介新店 涉未經同意轉移客戶資料 苦主控高壓推銷萬元療程 海關接舉報跟進

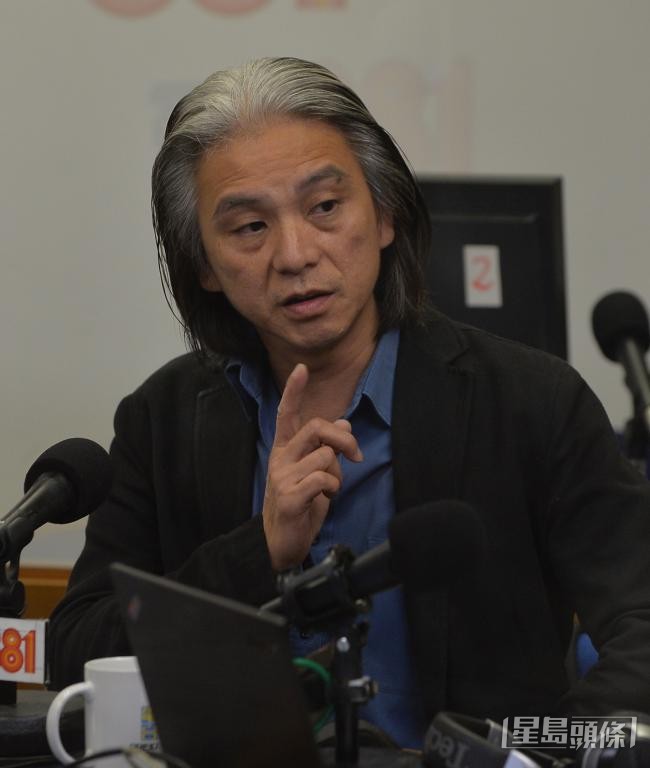

「一般資不抵債的公司毫無價值,但在美容業卻相反。」香港美容業總會創會主席葉世雄不諱言,在美容界,欠顧客越多錢的公司越受歡迎,「顧客的『餘額』越多,公司越值錢,因為『客人』才是最有價值的資產。」該「扭曲」的商業邏輯,導致近年美容院鮮少「拉閘走人」,而是選擇將客人「賣」給另一經營者,葉直言:「有些人認為不做都要拎返一筆先!」

加碼療程劏一頸血

記者調查發現,近年美容界「業務轉移」交易已變成一門「大生意」,大量受害者求助無門。其中苦主X小姐慘遭三度「賣豬仔」,每次被轉移時療程費用皆按倍數飆升。她原在A公司花費3萬元購買療程,後被A公司「賣」給B公司,被逼追加3萬元療程,累計療程達6萬元;未幾B公司又被C公司吞併,C公司再要求事主多支付6萬元,合共被逼支付近12萬元,比原價翻漲3倍。

另有苦主Y小姐在T美容院購買多項面部美容及排毒療程,惟有日發現店內職員全數更換,店舖亦悄悄易主。新公司聲稱「舊儀器已淘汰」,建議Y轉購更昂貴的美容套餐,Y拒絕後用支付逾3000元及扣減現有療程替代。經消委會調解,新公司退回3000元款項,並終止為Y提供服務。

葉世雄指,該類商戶捉緊顧客「不想損失已付費用」的心態,要求顧客必須在新店以同等價值加購療程「補倉」,不肯付款就要以「天價」延續療程,不少顧客落入圈套,「原有2萬療程再補2萬,也會做到4萬療程;餘下越多療程的人,越捨不得total loss(全損)。」

「美容院買100個客人,『劏』到30人已經逾百萬元袋袋平安。」葉世雄坦言,該類「不用做服務,也可不停開單」的模式,已經成為業內部分人的主要財路。

有業界人士指,幾乎每間大型連鎖美容中心均有設立專責收購團隊,伺機吞併陷入困境的小型美容院,「收購美容院的性價比,比開發新客高。」

她透露,近年市民消費意欲減弱,加上不少高消費力的客源移民流失,越來越難找新客人,而轉移業務所購來的客人,大多屬於長期光顧美容院的「實客」,加上未用完舊美容中心餘額,「她們更易被『綁住』,繼續消費的比率遠高於新客。」

「左手賣右手」擺脫舊債

市場上更出現專門經營美容業務轉讓的中介公司,也有不少中介屬一人經營。她形容該些中介「見到筍盤就衝埋去」,並且行動迅速,「今日談判及點算客人資料,明天已開價、開支票。」

另有業界人士爆料,大量「結業」美容中心實為「假倒閉、真轉讓」,目的只為擺脫舊債。葉世雄指,行內確有消息指,不少舊經營者及新經營者實屬同一人,「這種模式能讓消費者在短期內雙倍消費,經營者也不用還以前的債務。」

部分業者使用「連環收割」的模式,由同一批人馬以不同公司名義操作買賣,「左手賣給右手」,反覆收割同一批客戶。葉世雄便曾遇到懷疑個案,指有場所和環境都令人滿意的美容院,卻在2年內轉手4次,「每一次客人都被逼加購,顯然是經營者認為快要『劏到無得再劏』,便公開放盤,想騙不知情者幫手執手尾。」他指,該美容中心「極不健康」,顧客怨氣也不少,「客人的餘額層層疊加,短時間內都不用買療程,新經營者又怎能營運下去?」

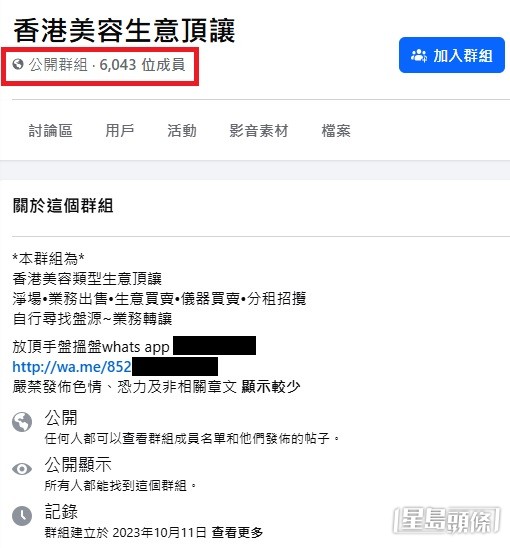

記者實測於網上搜索「美容轉讓」等關鍵字,隨即發現多個網站及社交平台專頁,只見交易隨規模攀升;小型美容院的「頂手費」約為10多萬至40萬元;生意額達50萬至60萬元的中型美容院「頂手費」可達逾百萬元;至於連鎖美容院,視乎其店舖數量,交易價可達數百萬,甚至高達千萬元。

業界籲政府定更嚴格法律規管

有業內人士解釋,美容院的「收購價」取決多項因素,「業績、活躍客人的數目及消費力,以及租約情況等。」葉世雄指,現時尋求頂手的許多美容院,最頭痛是租約未完無法離場,「過去太多公司『拉閘走人』不交租,很多地產商及業主現均要求租客簽個人擔保,即使不再營業,也要繼續交租。」

葉說,「如果租約剛好到期,可以賣出更高價。」他解釋,因不少收購者已有自家美容院,不需要更多舖位,「接手的場地和儀器反而是種負擔,他們願意為『只接手客人』付更多錢。」

葉世雄直言,無法阻止任何業務買賣,即使有《業務轉讓條例》,但部分業界人士「道高一尺,魔高一丈」,往往矢口否認買賣,「他們不想跌入《業務轉讓條例》的規管,因為條例有規定,轉讓業務前,舊經營者要通知顧客,而顧客可以不同意;如果沒有足夠時間通知顧客,新經營者就要承擔責任。」

據了解,近年香港美容業總會收到許多相關投訴,消費者被蒙在鼓裏,找不到舊經營者,而新經營者又否認「買客」。葉世雄曾幫忙調停糾紛,質問疑為買方的公司從何得到結業公司的客戶資料,對方竟稱在結業店舖的地上「執到」,堅拒承認有交易關係,「因為有交易就有責任,『殺到埋身』最多刪除所有資料,說沒有收過錢,不認識苦主。」

有業界人士呼籲政府正視問題,目前條例未能有效地制衡相關個案,認為需要更嚴格的規管,否則只會讓不良商家繼續鑽法律漏洞,形成惡性循環,令更多無辜消費者慘被「劏上劏」。

本報揭發美容亂象 商戶主動聯絡苦主協商

相關報道:每日雜誌|屋邨美容院無預警結業 婆婆積蓄凍過水 直擊負責人辯稱「搬遷」拒退款 業界揭「非正式轉讓」避責任

經本報報道後,粉嶺「雅典娜美容纖體中心」及大埔「健美站」的負責人主動聯絡苦主,商討解決方案。

據悉,「雅典娜」老闆娘黃女士在報道刊出後,主動聯繫跟進事件的北區區議員吳耀祖,稱希望與苦主商討解決方案,並指無法聯絡苦主。有苦主反駁指,從未接過黃的來電。

另一苦主指,從3月底起便無法在「健美站」預約服務,直至報道刊出後收到對方主動聯絡,詢問是否想預約療程。

海關3年檢控10宗不良營商個案

海關指,由2022年1月至上月,成功檢控10宗涉及「美容及美髮服務」的不良營商個案,7名涉案人士及3間涉案公司,分別被判處監禁2個月、監禁4個月緩刑24個月、社會服務令60至240小時,以及罰款500至5萬元等,其中1宗個案的被告須向受害人賠償6120元。

業界接手5店原價經營 設「安全網」延續服務

美容業頻現「不良轉讓」,業界出招盼改善行業形象。香港美容業總會創會主席葉世雄以個人名義收購5間面臨結業的美容中心,承諾讓顧客原價完成已購療程;該會亦設「安全網」,透過轉介機制協助受影響的客人延續服務。

葉世雄指,消費者對美容業存有負面印象,惟總會無權干預業務轉讓。他為此在3年前展開收購計劃,接手5間美容中心及其僱員,保留所有儀器並維持原價經營,盼實現「零痛苦過渡」,旨在向業界示範,壓榨顧客非經營良策。

盼實現「零痛苦過渡」

他透露,其首間收購的美容院有40年歷史,原經營者因健康問題欲結業,並向他請教如何妥善處理顧客未完成的療程。他指,經此事發現不少老店未有系統式整理顧客資料,轉讓後恐讓消費者權益受損,「老闆覺得只欠30多萬元療程,實際餘額卻超過100萬元。」

總會早在2008年推出「美容消費安全網」,聯絡同行幫忙承擔結業美容中心的個案。葉世雄指,以是次受「雅典娜」結業影響的顧客為例,若未能在新店預約服務,舊店又不願承認買賣,可向會方求助,轉介至其他美容院延續舊有服務,「如顧客沒有保留收據,總會將協助推算餘額。」

他亦盼同行在賣盤前,替老主顧找一戶好人家「落腳」,優先考慮顧客權益,而非單純追求利益。

每日雜誌組

—

《美容亂象系列》