一場足以改寫全球地震學歷史的地震預報發布會近日在麻州梅德福(Medford)的彭博公共圖書館隆重舉行。谷氏地震預報研究所(GUIEP)創始人谷繼成教授正式向世界宣布:「地震是可以預報的。」這一劃時代的結論,直接挑戰了百年來國際地震學界奉為圭臬的「地震不可預測論」,被譽為人類防震減災史上的里程碑時刻。

這場記者會由GUIEP主辦,亞美聯誼會與美中合作聯盟(SAPA)協辦,吸引了數百名政府官員、科學家與媒體代表親臨現場或線上參與。與會嘉賓包括厄瓜多駐波士頓領事斯坦(Beatriz Stein)、麻州州眾議員多納托(Paul Donato)、梅德福市市長倫戈-科恩(Breanna Lungo-Koehn)以及加州聯合市市長王傑夫(Jeff Wang)等。

一位學者半世紀的執著

谷氏地震預報研究所創辦人——著名科學家谷繼成教授(Professor Jicheng Gu),在會上以嚴謹而熱情的口吻,闡述了自己數十年來在地震可預測性領域的研究成果。

谷教授早年畢業於北京大學物理系地球物理專業,後入中國科學院地球物理研究所。1980年代,他遠赴美國,在布朗大學、哈佛大學及麻省理工學院(MIT)進修破裂力學、震源物理、非線性系統穩定性理論與摩擦學。這段跨學科訓練,為他後來的地震預報理論奠定堅實基礎。

谷教授在記者會上指出,地震預報長期被視為「全球十大科學難題」之一。百年來,主流學界普遍認為地震屬於隨機、突發的自然事件,只能以概率方式進行危險性評估,而非具體預測。正因如此,全球近五萬所高等院校與研究機構中,雖設有地球科學、地震學或地質學課程,卻無一正式開設地震預報專業課程——這一現象在他看來,是「科學宿命論在地震學領域的具體表現」。

然而,谷繼成教授以數十年理論與實證研究,顛覆了這一「學術禁區」。他強調:「基於現代物理學、數學、非線性動力學與混沌理論,我在理論上推翻了地震是隨機過程的錯誤結論。事實證明,地震具有準周期性、低維混沌與弱白噪聲特徵,是一種確定性物理過程,因此可以預報。」這一突破性的理論,為地震預測提供了堅實的科學依據,也標誌着人類有望從「被動防震」邁向「主動預防」的新時代。

創立地震活躍度指數S

在介紹中,谷教授提出了一項極具創見的地震學新概念——地震活躍度指數S(Seismicity Index S)。他回顧說,1935年美國學者里克特(Richter)與古登堡(Gutenberg)提出「震級M」的概念,為單一地震的強度提供了量化依據。然而,地震從來不是孤立事件,而是地殼能量釋放的群體活動。長期以來,地震學界缺乏量化整體地震活躍度的指標。

谷教授的「S指數」正是填補了這一空白——它可用以描述特定時間與空間範圍內一組地震的總體活動強度。以他生動的比喻來說:「震級M好比描述喬丹或姚明個人技術的數據,而S則像是整支球隊整體表現的綜合評價。」

他進一步指出,S是一個多維張量量(multidimensional tensor),蘊含的物理信息遠超震級M,未來將在地震預測乃至整個地球與行星科學領域發揮核心作用。為建立可操作的預報標準,谷教授的研究團隊提出了「三要素、五環節」(Three-Five Criteria)預報體系。

他指出,成功的地震預報必須明確預測三大要素:時間、地點與震級。而完整的預報工作還應涵蓋五個環節——地震類型判定、強餘震預測、震序發展趨勢預估、以及晚期強震判定。

這一體系的提出,不僅為地震預測建立了可量化、可驗證的標準,也為地震應急、災後決策與城市防災規劃提供科學依據。在全球氣候變化與地殼活動日益頻繁的當下,谷繼成教授與GUIEP團隊的成果,為人類提供了前所未有的希望——地震,不再是完全不可預測的天災。

跨越國界的人類共同使命

發布會上,谷教授特別介紹了加州未來M8級以上強震的時間窗口預測模型,引起現場與會科學家的高度關注。他進一步宣佈,研究所將啟動「GUIEP2020全球地震預報系統」,首階段計劃於加州地區試運行。該系統將結合全球地震資料庫與實時監測網絡,為重大地震預測提供理論與技術支撐。

這場科學發佈會引發了社會各界的熱烈回應。彭博慈善基金會創辦人彭博(Michael Bloomberg)先生特地致信祝賀,稱讚GUIEP的研究是「造福全人類的前瞻性科學突破」。亞美聯誼會主席兼GUIEP聯合創辦人甄雲龍表示:「地震預報是一項關乎人類共同利益的事業。我們願與社會各界攜手,

梅德福市長布麗安娜‧倫戈-科恩在致詞中強調,谷氏地震預報研究所的成就,使梅德福這座麻州科學創新中心再添一筆榮光:「這不僅是科學的勝利,也是人類勇於探索未知的象徵。」

本報記者李強波士頓報道

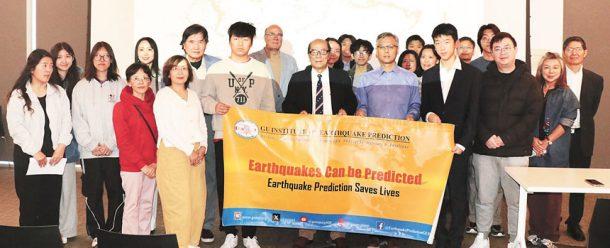

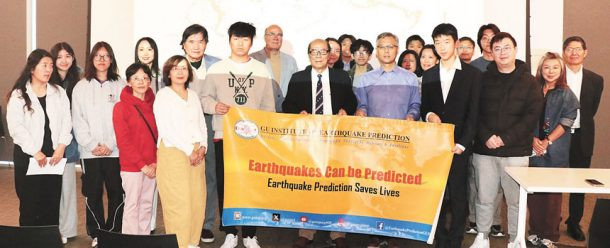

部分與會者合影。李強攝

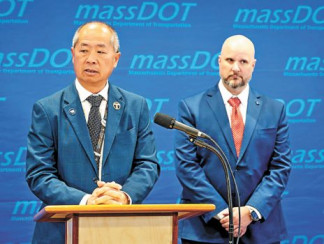

(左起)谷繼成教授同發布會主持人田果女士合影。

發布會現場。