電力早已滲透現代生活,從手機、電燈到升降機等無一不用電。在全球尋求能源轉型之際,華人科學家孟穎帶領團隊,研發出全球首款「無陽極鈉固態電池」,可更低成本、更高容量,並更快儲存電力,為未來電網帶來新可能性。她指出,鈉等元素將是未來關鍵,強調電池產業要實現真正可持續發展,光靠技術不夠,還需政策誘因與明確的回收責任等。對她來說,這場「能源革命」非國與國的競賽,而是與地球的升溫速度比拼。她期望,未來每顆電池不再是消耗品,而是成為可循環、值得傳承的資產。

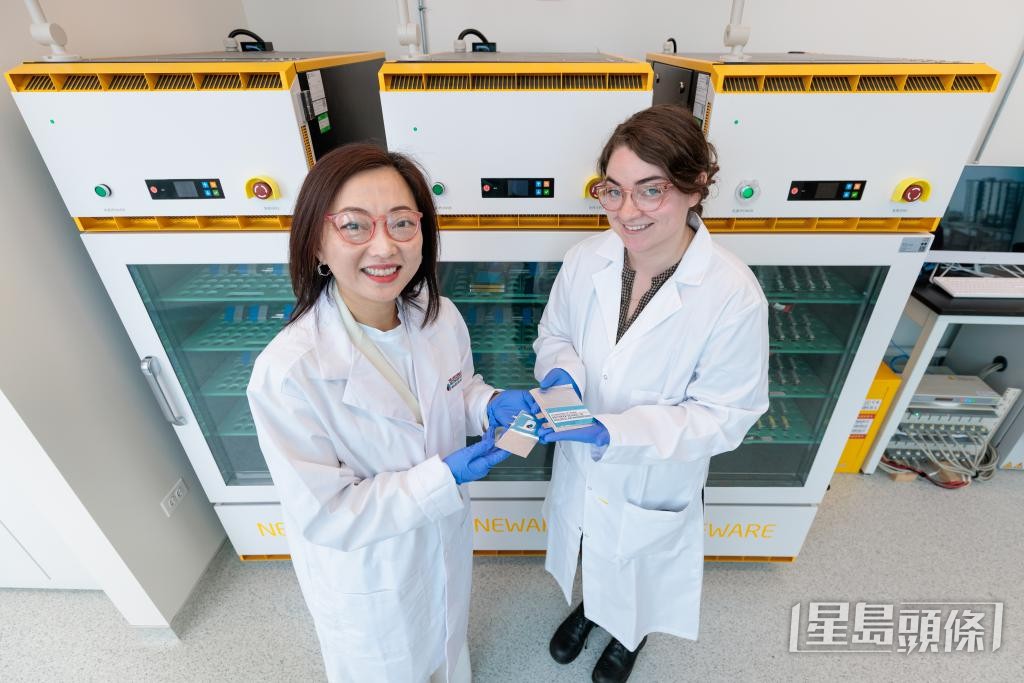

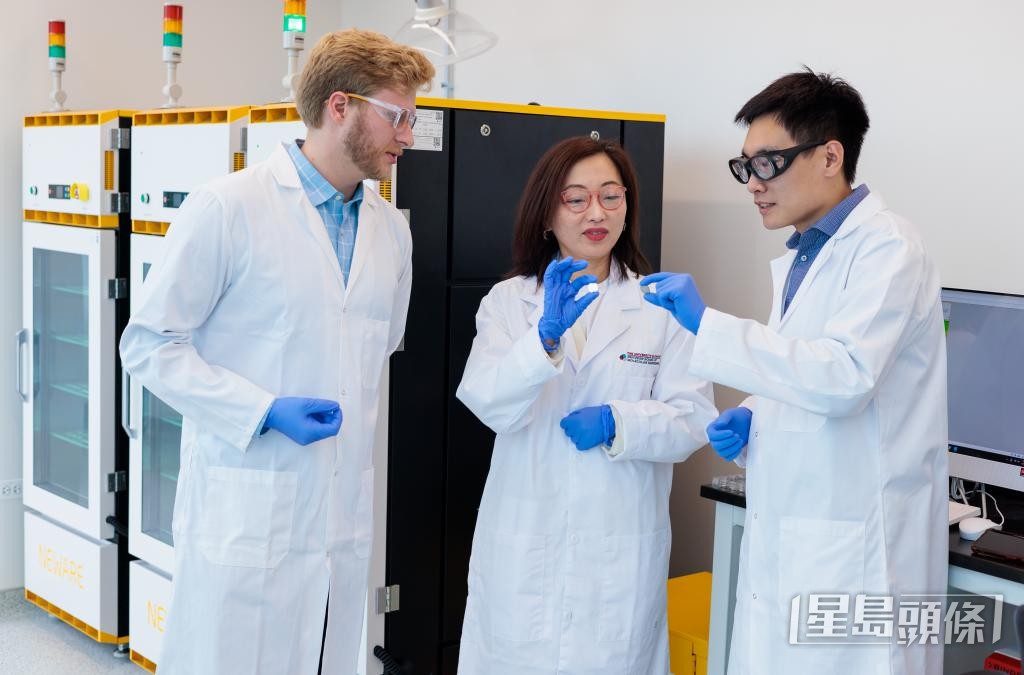

與芝加哥大學普利茲克分子工程學院教授孟穎的對話,在她早前到港主持芝大香港分校的公眾講座後展開。這位屢獲國際肯定的能源科學家,與團隊歷經8年時間,研發出全球首款「無陽極鈉固態電池」。該新型電池,移除傳統的負極,將離子儲存在集電器上的鹼金屬電化學沉積物上,提升電壓、降低成本並增加能量密度,採用廉價的鈉代替鋰,生產過程更經濟環保,其固態設計進一步提高安全性。

孟教授提到,研發「鈉電池」並非為了取代「鋰電池」,而是希望善用地球上未被充分利用的元素,「電池是為全人類服務的,有更多選擇總是好事。人類必須尋找可持續的科技,才能完成能源轉換。」她指,過去社會沒把「低碳」、「可持續性」視為真正目標,「現在是鈉電池最棒的機會!」

捨稀有金屬 從常見元素取材

孟解釋,曾與多間礦業公司,包括從非傳統來源提取鋰的企業,討論資源供應的問題,「如果不擴大鋰產能,短期內還能應付第一批100太瓦時(TWh)的電力需求」,但若目標是實現300太瓦時的儲能,並把電池成本壓至極低,應把注意力放在「岩石形成元素(rock-forming elements)」,如鈉、鎂、矽、鈣,這些地殼中最常見、價格最便宜的元素。

她說,「我常開玩笑說,鋰能讓人開心(可製抗抑鬱藥),鈉會讓你高血壓(吃太多鹽),但想像一下,如果我們能把食鹽造成電池,那會有多神奇!」

她預期,未來電動車仍由鋰電池主導,但在小型移動工具與電網儲能領域,鈉電池具備潛力。

不過,孟教授也坦言,要讓新電池技術進入低利潤市場極為困難,「雞生蛋、蛋生雞的問題,如果沒有適當的激勵政策,新技術很難突破發展瓶頸。」她直指,新技術的誕生,無法單靠市場力量獨立完成,更需要有政府的資助與支持。

她提到,中國政府對電動車的支持長達20年,政策一致且持續,如在2015年推出企業「白名單」,補貼名單上的公司,合資公司不在其中,屬於保護主義,但與此同時實施開放的全球化政策。她舉例,Tesla是唯一在中國設廠且100%外資的企業,從動工到點燈只花了168天,供應鏈本地化比例超過95%,「目前全球超過90%的石墨,以及70%的電池產能集中在中國,是過去數十年累積的結果。」

全球電池的平均成本已降至每千瓦時80美元以下,社會緊接向科學家提出新提問,「能否製造出100%可回收的電池?」對此,她給出肯定的答案,但提醒不能再用傳統的高耗能冶金法(pyrometallurgy),「用在低價電池上會虧本,必須開發新的回收機制。」

回收路卡關 打造有價值生態

目前全球鋰電池回收率約為20%至25%,孟分析,主要面對3個問題,包括使用者意識不足,「使用者沒有很好地被告知廢舊電池的安全風險,也不知道該怎麼處理。我覺得電池或電動車的製造商應在公眾教育上做得更好。」

回收責任不明確也是原因,她坦言,「業界也不確定是電池廠負責,還是品牌商負責回收!」她指,目前歐洲有較完整的規範,推行「電池護照(battery passport)」,「電池的原料來源、製作、生產和運輸很重要。」

她認為另一主因是缺乏回收誘因。她強調,電池業要避免「越便宜、越沒有回收價值」的情況,當中涉及到各地政府有否把「可持續性」視為價值。她指,必須為回收賦予經濟和社會價值,「不能只把社會價值強加於企業或工廠,必須創造經濟價值的可持續性,才能真正的『可持續』。」

孟認為,香港與新加坡有很多共通點,人口密集、土地昂貴、人工成本高,「做生產是不切實際的,但非常適合高端應用場景,比如人工智能、無人駕駛,甚至未來可能出現的飛行汽車,可以預期香港未來會擁有大量電池。」

港適合「城市採礦」循環模式

「每一顆電池都是資產,關鍵是如何把資產發揮到極致。」她指,香港適合做「城市採礦」(urban mining),「從各地回收廢舊電池,建立迷你回收廠,提取和利用其中的金屬如鋰與鈷。工廠可以設定在內地,但要注意運輸過程會有碳排放。」

孟笑說,自己未來的夢想,希望能清楚知道每顆電池中有多少克鋰、多少克鈷,回收回來也要有同樣的鋰和鈷,「這些資源就能一直用下去,成為可傳承的資產。」

她強調,可持續性是高密度城市的關鍵價值,「香港可以多從這個方面思考,如何判斷一塊電池是否該退役、繼續使用可能帶來的安全隱患,推行電池護照並結合數位孿生(digital twin)作追蹤。」她相信香港有潛力把這件事做好,打造全新的商業模式。

「我希望大家記得,全球電池競賽不是彼此之間的競爭,真正的對手是地球的升溫速度。」她強調,終極目標是實現可再生能源的儲能,容量達到數十億瓦時(GWh)。目前全球每年產能約為1太瓦時,僅完成全球能源轉型的2%。她語重心長地說:「我們現在應該思考未來10年的戰略與合作,而不是互相指責。」

孟說,未來1至2年將是鈉電池研究的關鍵時期,「我們必須向社會證明,鈉電池是可持續、低碳、高性價比的科技,才能吸引更多投資者去開發、支援技術的放大。」

「科學家最大的幸福是,當你做得好,可以讓很多人受益。」她說,許多偉大的科學家即使在逝世多年後,仍被世人記得,因為他們為人類留下了貢獻,「我希望我有機會成為這樣的科學家,這就是我認為的幸福。」

多元視角研技術 相信知識是最好「產品」

孟穎的人生有許多驚喜的瞬間,有些藏在轉角處,有些是她堅定走來的成果。

孟穎在中國杭州長大,其父曾任當地水電部總工程師、母親是一名土木工程師。8歲那年,父親送她一本《科學家的一百個故事》,書中講述諾貝爾獎得主的故事,盼她走上科研之路。她笑說,當年不在此,嚮往讀法律,希望從政或當外交官。

17歲那年,孟離鄉到新加坡求學,並非因家境優渥,「剛好相反,是因為我們家沒錢。」當時新加坡提供全額獎學金與生活津貼,積極招攬中國留學生。畢業後她須履行獎學金的承諾,在當地銀行服務。她開門見山對職員說:「4年後我會辭職,攻讀材料科學的博士。」對方是位數學博士,坦言自己年輕時未有追夢,主動提出幫她解除保證書。

無獨有偶,當時新加坡與美國麻省理工學院(MIT)成立合作聯盟,她獲邀參與,在MIT逗留期間,有教授邀請她成為其博士生。她說,當時美國走在世界前沿,「MIT的教授不僅做研究,更思考如何把科技轉化為生產力,幾乎每人都有自己的公司。」

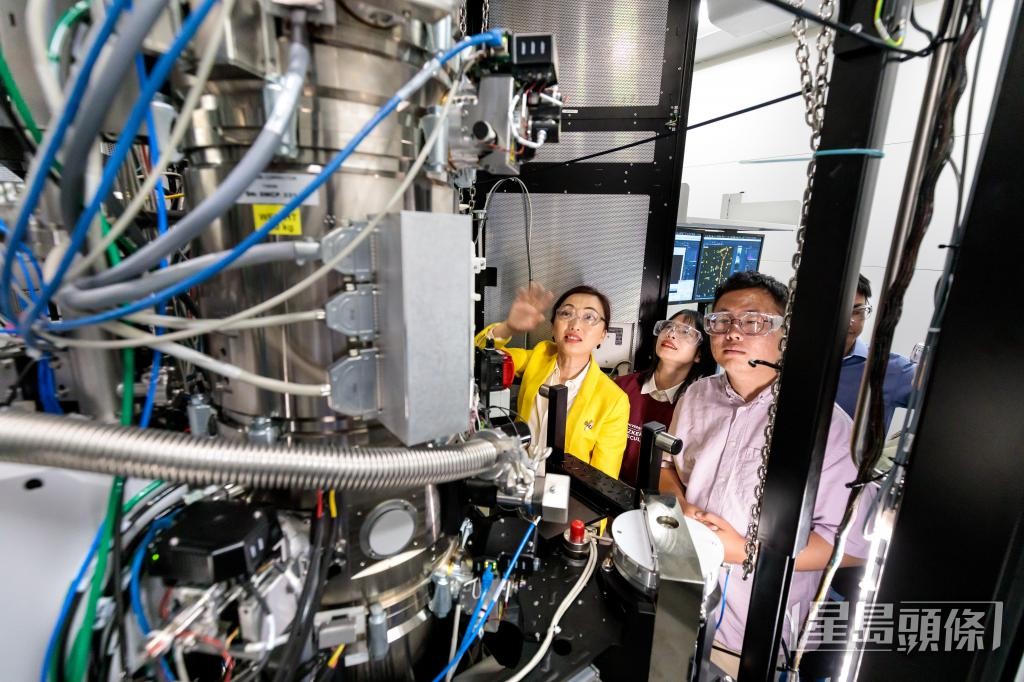

後來孟留在美國,建立研究團隊,專注研究能源儲存與轉換技術。她的團隊成員背景多樣,有來自材料、工程,甚至中醫出身,當中亞洲、美國和歐洲學生比例均衡,她說:「多元化不僅是種族、性別或,年齡的不同,更重要是從不同角度看待問題。」

孟指,作為老師,其真正「產品」不是電池,而是知識和人才;當學生將所學知識帶回本國,才是推動行業發展的關鍵,「只有通過多元化,讓不同國家和地區,用各自的方式推動可持續電池產業的發展,這個目標才能真正實現。」

不抱怨不沉默 打破性別薪酬不公

科學界長年由男性主導,孟穎教授坦言,女性科學家至今仍會遭遇不平等,但抱怨沒有意義,也不能默默忍受,「這些經歷只會讓我變得更強大。」

孟憶述,在一場頒獎典禮中,她與一位男性得獎者同時受邀演講,對方站上主會場,面向全體參與者演講,自己則被安排在午餐時段,觀眾僅200名女性,「我選擇把那場演講做到極致,把在科學界遇到的問題用喜劇方式表達出來,很多人可能還記得那場『脫口秀』!」

在加州大學聖地牙哥分校任職期間,她曾面對約15%的性別薪資差距。她主導與校方協商,過程中遭受他人辱罵與批評,但她沒退讓;經過2年周旋,最終促成制度改善,「我後來離開了,但這件事對同事是有意義的。」

她感恩母親從小教會她自立,「我母親非常外向,支持女性獨立,我們家一直奉行經濟獨立和精神獨立,對我的價值觀有很大的影響。」

記者:林家希