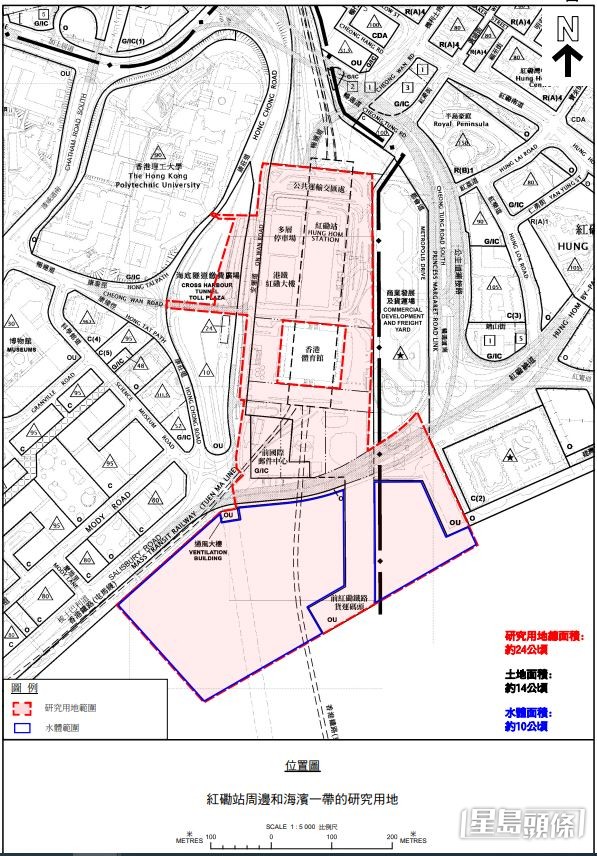

【紅磡/用地/土地規劃/遊艇/發展局】前年施政報告提出規劃紅磡站周邊及海濱用地,發展局今日(25日)公布初步發展建議,研究用地包括14公頃的土地和約10公頃的水體,包括建造高達230米的地標性商住兩用大樓、臨海住宅單位、酒店及其他商業大樓、零售設施及遊艇停泊設施等,初步可提供約19.95萬平方米的總樓面面積,當中約4成用作住宅用途,預計可提供1,300個私人住宅單位。

發展局發言人表示,建議在海邊發展一座230米、約50層高的商住兩用大樓,新地標考慮在戶外提供一系列獨特並刺激吸引的休閒娛樂設施, 例如空中步道、滑梯、滑索、觀景台等,並配以高空室內餐飲體驗,讓旅客和市民能以嶄新角度和高度欣賞維港。

發展局亦建議,邀請私人機構在前貨場碼頭用地興建遊艇停泊設施,初步估算可容納最多約200艘遊艇,配合岸上零售、娛樂設施,吸引高消費旅客到訪。發言人又指,相關會所可建於新地標大樓的高層,樓面面積約6,000平方米。前碼頭以東水體則建議提供浮台等水上休閒設施,讓公眾進行不同類型的水上娛樂活動,以及舉辦戶外表演等。

目標2026年首季開放前碼頭休憩用地予公眾使用

至於前碼頭本身,發展局建議發展具標誌性的綜合娛樂商業設施,提供各種餐飲和娛樂性零售體驗,有關設施會是低矮低密度建築,並採用階梯式建築物輪廓,高度由北至南朝海旁方向逐步遞減。發言人表示,短期內當局會將該處發展成休憩用地,舉辦不同活動,讓市民「打卡」並欣賞270度維港景色及香港島的天際線,當局最快下月開始工程,目標是在2026年第一季開放給公眾使用,預計耗費數千萬元。

發展局亦建議優化紅磡周邊的大眾出行體驗,發言人指,現時過海隧道巴士轉乘站及公共運輸交匯處位於兩個地方,建議在一小段梳士巴利道及前紅隧收費廣場的南行巴士站位置上,構建一個約7,300平方米的平台,平台地面層用來重新配置紅隧過海巴士轉乘站,並興建上蓋大樓,公共運輸交匯處會遷至紅隧過海巴士轉乘站的上一層。

發言人又指,紅磡站與上蓋大樓會以有蓋通道連接,市民未來可由紅磡站直達公共運輸交匯處和紅隧過海巴士轉乘站。而平台上建議興建兩幢酒店及商場等。

發展局亦建議,優化紅磡區內的行人連接,包括優化現時連接紅磡站至紅館的140米有蓋行人通道,引入天窗設計,提升環境;新建一條橫跨紅磡繞道的高架有蓋天橋,連接紅磡站、紅館以東及海濱,令公眾從紅磡站步行10多分鐘就可直達海濱;興建有蓋行人天橋,連接紅磡車站大堂與紅館範圍連接,令從紅磡站出發的公眾,無需經露天地方到達紅館;同時建議興建行人板道,連接尖沙咀海濱長廊與紅磡海濱長廊。

發展局發言人表示,預計整體工程將花費約100億至200億元,大部分將交由私人市場發展,不涉及公帑,發言人指,方案之一是交由港鐵公司牽頭,因該地涉及多個地底鐵路設施,港鐵公司較為熟悉,相信在效率方面有優勢,但強調目前沒有最終敲定項目落實模式。

當局將從下周二(29日)起展開兩個月的公眾諮詢,預計明年下半年開展相關法定程序,並在10年內完成第一期發展,主要涉及海濱工程,並在12年內完成所有工程。當局強調工程不會影響紅館及紅磡地鐵站的運作。

李慧琼: 冀當局在首階段盡快開放海濱用地予市民使用

立法會議員李慧琼對當局提出打造紅磡新海濱的方向表示支持及認同,由於方案涉及範圍較大,包括土地用途、更改及營運模式調整及財政可持續性等多項複雜因素,必須充分考慮不同持份者意見,促請當局開展詳細的諮詢工作。她期望當局在首階段盡快開放海濱用地予市民使用,並須積極回應九龍區居民一直要求的無縫海濱設施,即由啟德新發展區至紅磡、尖沙咀的海濱用地,打造成為市民休閒娛樂、遊客觀光的熱門地點,從而帶動區內經濟及旅遊業的增長,進一步鞏固香港作為國際都會的地位。

立法會議員鄭泳舜亦支持有關建議的發展方向,指現時啟德體育園開幕,創造有利條件令有關政策局探討更新現時紅磡體育館及周邊配套的情況。鄭認同交通運輸系統的改善措施,以至增加零售設施的數量,有助將當區打造成新遊遊景點。

記者:郭穎彤