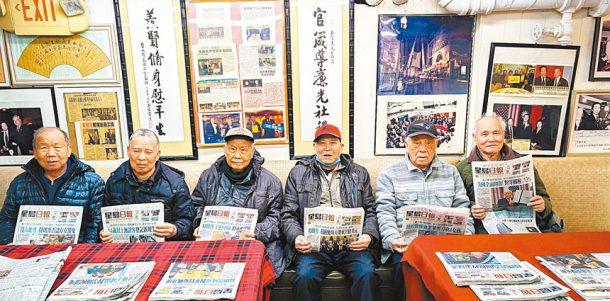

記者近日來到波士頓唐人街的黃官羡閱報室,多位僑胞正討論中美關稅戰對他們生活的影響。他們告訴記者,平時每天都會到閱報室閱讀《星島日報》關於中美關稅戰的最新動態,同時近來也對中成藥和食品的漲價深表擔憂。

本地的中成藥市場近期因美國對中國進口產品加徵關稅而掀起漲價潮,波士頓盛雄莊中藥店經理對記者表示,一些中成藥的供應鏈已中斷,一旦庫存的藥品買完後,將無貨可賣。據悉,關稅對越貴的中成藥影響越大,因成本佔比高,而漲價後消費者的購買力未必能跟上,這對業者來說是雙重打擊。即使未來關稅政策調整,已上漲的關稅也很難回撤,因為它已內嵌在進貨價格當中。

目前特朗普總統對從中國進口的中成藥、食品等貨物的關稅提高到145%,導致多家售賣中成藥的商家面臨經營壓力,部分藥材行已調高售價,漲幅預計在10%至30%間。很多華人居民抱怨這項政策直接衝擊日常生活開支。

對許多依賴中成藥養生或治療慢性病的市民來說,價格上漲無疑加重經濟負擔。家住唐人街的江先生表示,已發現他長年服用的祛濕中藥價格開始上調,如果長期如此恐怕會負擔不起。

在中美貿易戰的硝煙中,美國的中藥店與華人雜貨店正經歷前所未有的生存危機。隨著美國對中國進口中成藥、食品等商品的關稅大幅飆升至145%,這些依賴中國供應鏈的小型企業面臨成本暴漲、客源流失、供應鏈斷裂的多重夾擊。他們的困境不僅是經濟問題,更牽動著華人社區的文化傳承與健康需求。

145%關稅:從微利生存到生死存亡

對美國中藥店而言,中成藥、藥材和保健品的進口成本已因關稅翻了數倍。以常見的六味地黃丸為例,零售價從每瓶15美元漲至近30美元,消費者望而卻步;而當歸、枸杞等基礎藥材價格上漲,更直接衝擊華人家庭的日常養生需求。

華人雜貨店同樣深陷泥淖。中國特色食品如豆瓣醬、腐乳、零食等關稅成本激增,但多數店家不敢全額轉嫁給消費者。「許多老顧客開始減少購買量,甚至轉向價格更低的越南或泰國替代品,但風味根本不一樣。」波士頓一家雜貨店店主陳先生坦言,近半年銷量已下滑40%,店面瀕臨倒閉。

中藥材與華人食品的供應鏈高度依賴中國,短期內難以找到替代來源。中藥材困境:中國獨特的氣候與千年炮製工藝,使東南亞或本土種植的藥材品質參差不齊,甚至因藥效不足引發消費者投訴。

食品風味差異:美國本土生產的醬料或醃製食品難以還原傳統風味,而墨西哥、泰國進口的替代品更無法滿足華人「鄉愁胃」。很多中餐廳因為從中國進口食品的成本大幅上升,也將不得不漲價才能不虧本。

更嚴峻的是,關稅戰疊加FDA監管收緊,許多中成藥因成分標示不清或含有未經批准的動植物成分遭扣留銷毀,進一步加劇供應短缺。一家波士頓中藥店負責人透露:「連板藍根沖劑都經常斷貨,客人只能託人從加拿大『人肉帶貨』。」

為求生存,店主們嘗試各種應對措施,卻收效甚微。縮減品類:砍掉非熱銷商品,集中資金囤積剛需品,但資金鏈壓力巨大。轉型服務:中藥店增加針灸、診療服務,雜貨店推出熟食外賣,但客群仍限於華人社區。灰色管道:部分商家透過個人代購或跨境電商繞開關稅,卻面臨法律風險。

貿易戰沒有贏家 小商業不該陪葬

面對絕境,美國華人小商業主與行業團體正聯合發聲,迫切要求中美政府儘快重啟貿易談判,將中成藥、食品等民生相關商品的關稅恢復至正常水平。他們的訴求清晰而急迫:區分「戰略商品」與「民生商品」,中藥與華人食品不應成為貿易戰的犧牲品,需豁免或降低關稅。加快供應鏈備案程序:簡化中成藥進口的FDA審批流程,避免借「品質監管」之名行貿易壁壘之實。支持文化多樣性:中藥與華人飲食是美國多元文化的一部分,保護小商業就是保護社區根基。

當中美兩國在宏觀經濟數據上交鋒時,無數小商家正在關稅的巨浪中掙扎求生。他們的困境揭示了一個殘酷現實:貿易戰的炮火下,最先倒下的一定是資源匱乏的弱勢群體。

降低關稅、重啟對話,不僅是挽救華人小商業的經濟理性之舉,更是維護美國文化多元性與社區健康的必要選擇。正如紐約州華人議員牛毓琳所言:「我們不能一邊宣揚多元文化,一邊用關稅扼殺族裔社區的生命力。」本報記者李強波士頓報道

(左起)張子榮、陳新沾、吳子瑞、黃國亮、雷法暉、彭作義在黃官羡閱報室閱讀《星島日報》。李強攝

唐人街的旅行社和中藥店都受到關稅戰的影響。