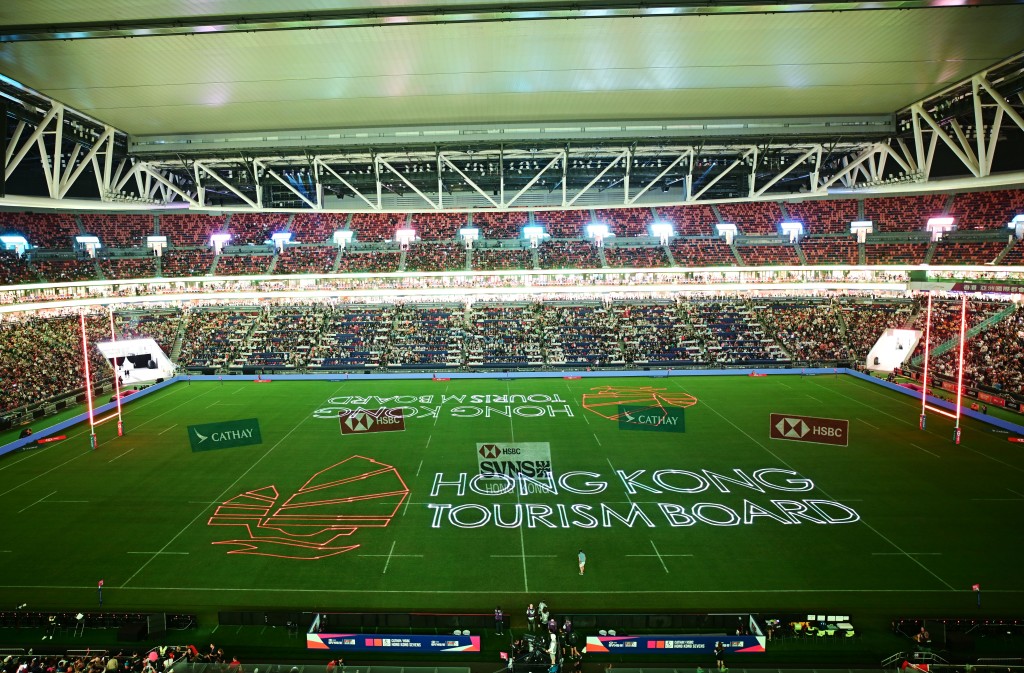

首次在啟德體育園舉行的國際七人欖球賽圓滿結束,配合煙火表演、維港低飛等活動,氣氛比香港大球場不遑多讓,啟德主場館初試啼聲,成功達陣。隨着越來越多盛事移師體育園,位處銅鑼灣的大球場雖失去鎂光燈焦點,但未來仍有不少活動上演,據聞當局檢討大球場改建計劃時亦不急於下決定,而是注重兩者如何「補位」,發揮協同效應。

當局曾建議大球場改建為八千座位

康文署曾在2019年建議,將大球場改建為公眾運動場,座位減至約8000個,拆除座位建跑道,日後可訂場進行足球、欖球、田徑訓練等,沒大型活動時則免費開放予市民跑步。不過當時體育界擔憂,一旦縮減大球場座位,就白白浪費了一個可舉行大型體育賽事的場地。

大球場多年來經典賽事無數

由於接近民居、音響質素等限制,大球場難以舉行演唱會,但仍承載舉辦大型體育賽事功能,有助「分擔」體育園落成後的盛事。最近便盛傳英超球隊曼聯5月底訪港,但由於正值林俊傑啟德演唱會前後,故賽事安排至大球場上演。

去年《施政報告》提及重新檢視大球場改建計劃,確保其與啟德體育園發揮協同效應。目前當局正審視紅館、大球場、亞博等不同場館定位,冀年內完成,據聞並不急於改建大球場,皆因體育園剛剛開幕,需時觀察效果、研究與不同場館分工,而在大球場減少了大型活動,也可騰出空檔予不同團體主辦較小規模的活動。

此情況其實亦跟演唱會類似,往日歌手「入紙」申辦紅館個唱爭崩頭,但隨着容納5萬人的啟德主場館落成,不少巨星轉到啟德開騷,為二三線歌星創造了登上紅館「殿堂」的空間。有體育界人士認為,體育園與大球場功能未必是重疊,因體育賽事場地一直供不應求,「多個場實無壞」,舉例平日在小西灣運動場舉行的地區或學校活動,倘改在大球場舉行,氣氛效果可能更佳。

康文署回覆查詢指,香港大球場於2024年共舉辦了17項活動,預計今年的租用情況將與近年相約。

身兼體院副主席的立法會議員鄭泳舜指,體育園剛開幕,亦有受歡迎的歐洲球隊夏天訪港,相信政府需時檢視使用狀況及體育賽事需求,而現時大球場仍然有不少賽事進行,改建計劃不急於一時。現實而言,改建大型體育場地涉及開支不少,財赤之下,除非有非常重大理由,否則未必是優先選項,但期望政府提早準備並諮詢持份者意見。

教大健康與體育學系高級講師雷雄德指,近期沒聽聞大球場改建計劃更新,但認為保留球場有其好處,「一間餐廳只得一張大枱,客人多便不夠用,做少了生意;有兩張大枱,起碼容納到多些大客。」他指體育園日後是大型體育、文化活動綜合設施,大球場可騰出更多空檔舉行其他體育賽事。至於改建細節,他指社會可討論,大原則是繼續作體育用途,「唔好拆嚟起樓就得。」

可容納4萬人的大球場,多年來上演無數經典賽事,包括皇馬訪港、東亞運男足歷史奪金,也曾舉辦許冠傑演唱會,可說是幾代港人的集體回憶。有球圈中人就認為,體育園與大球場並非「二選一」的抉擇,笑言若明年賀歲波又搞名宿賽,在啟德上演「養生波」就似乎不太適合。

聶風