每年的10月31日、美國各地洋溢着熱鬧與神秘的節日氣氛。家家戶戶在門前擺上南瓜燈,街頭巷尾充滿孩子們的笑聲與「不給糖就搗蛋」(Trick or Treat)的呼喊聲。

萬聖節(Halloween)已成為兒童最期待的節日之一,不僅是遊戲的歡樂時光,也是一場家庭與社區共同參與的盛大慶典。多年來的萬聖節,也成為「成人期待回到兒童無憂無慮的歲月」的派對夜,他們換下平日的領帶西裝、上班服與高跟鞋,穿上自己特別配備的萬聖節裝扮、放下平日上班時的嚴肅臉孔,讓自己有一天變再重回到童年時無憂無慮的歡樂歲月。

孩子們更是雀躍不已,在學校首先由老師帶領著舉行學校的萬聖節大遊行;回家之後,就等着父母或監護人帶着他們出門啦。孩子們在萬聖節前已經都清楚的知道當天要如何的裝扮、他們在夜晚裝扮成各種可愛或令人看了「懼怕」的角色,臉上卻洋溢着興奮與期待。有人化身成小女巫,披着黑色鬥篷拿着南瓜桶;有人扮成超級英雄,披風隨風飄揚;還有人穿上動物裝,一蹦一跳,活潑可愛,更有不少兒童喜歡扮成卡通人物,可愛逗趣的摸樣令人看了都忍笑。傍晚時分,他們三五成群地走在街上,燈光下南瓜燈閃爍,家家門前佈滿蜘蛛網、骷髏和幽靈裝飾。孩子們敲門高喊:「Trick or treat!」,屋主笑着分發糖果,孩子們的歡笑聲此起彼落。口袋裡裝滿甜食,小臉也被幸福和糖果的甜味包圍,整條街洋溢着歡樂與節日的溫馨氣氛。

每一年的萬聖節,警務人員與醫務人員皆警惕父母或大孩子,吃糖果前必須讓父母檢查過所有的「勝利品」之後,才可以放心的開懷大吃。

相信亡靈會重返人間

萬聖節起源於兩千年前古代北歐凱爾特人的「薩溫節」 (Samhain),當時人們在10月31日慶祝豐收結束的節日,但人們也相信10月31日夜晚是夏天與冬天的交界,他們相信亡靈會在此期間重返人間,此與中國人在中元節相信鬼門關開放,亡靈會重返人間的說法類似。 古代凱爾特人為了驅趕惡靈,凱爾特人點燃篝火、戴上獸皮麵具,並祈求神明保佑。 後來,基督教將11月1日定為「萬聖節」(或稱諸聖節All Hallows’ Eve」),前夜就演變成了如今的「萬聖夜」(Halloween)。 愛爾蘭移民將這一傳統帶到美國,並發展成為如今的慶祝方式,例如「不給糖就搗蛋」和製作南瓜燈。

19世紀期間, 愛爾蘭的移民湧入了美國,也將這一傳統帶入北美後,萬聖節逐漸轉變為充滿歡樂的民間節日。到了二十世紀中葉,特別是在美國,萬聖節成為兒童、家庭的節慶。如今,孩子們會穿上各式各樣的服裝,有的扮成女巫、幽靈、超級英雄或卡通人物,在父母陪伴下挨家敲門討糖。街區裡的房屋也競相裝飾:有閃爍的燈串、骷髏擺飾、蜘蛛網佈景與笑臉南瓜燈,為夜晚增添奇幻氣氛。

除了兒童到處挨家沿戶的敲門去討糖,許多家庭包括市中心的公寓高樓,還會舉辦化裝舞會、南瓜雕刻比賽或一起觀看萬聖節的「恐怖電影」。學校和社區中心也常安排安全的慶祝活動,如遊行、手工藝坊或故事時間,讓孩子在歡樂中了解節日文化。對家長而言,萬聖節不僅是陪伴孩子共度歡樂時光的機會,更是培養社區聯繫、增進親子互動的重要時刻。

如今,從古老的祭典到現代的親子活動,萬聖節的形式雖改變,核心精神卻未變,那是一種人們面對未知與恐懼的遊戲式表達,也是一種讓家庭和社區凝聚的文化傳統。每年十月的這一夜,燭光閃爍、笑聲盈盈,萬聖節在孩子們的歡呼聲中延續着古老又溫馨的節日傳說。

如今在美國各地,萬聖節逐漸演變成一個商業化和娛樂化的節日,人們會進行變裝、派對,兒童持續者「不給糖就搗蛋」等習俗,大南瓜、南瓜燈( Jack O Lantern 原本是叫蕪菁燈)也成為慶祝萬聖節標誌性象徵。過了萬聖節之後,全美各地的民衆就期待着感恩節與聖誕佳節的降臨了。

本報記者梁敏育芝加哥報道

州街的兩旁處處可見恐怖的鬼影重重。 梁敏育攝

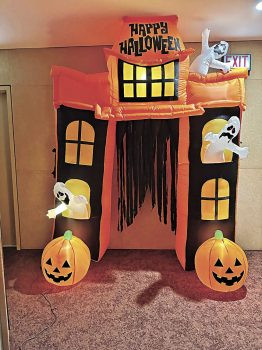

芝市的公寓大樓為了應節,入夜舉行萬聖節派對。 梁敏育攝

萬聖節也是歡樂的節日,雖然各款鬼怪張牙舞爪,氣焰囂張,但一點也不嚇人。梁敏育攝

萬聖節,芝加哥市的魑魅魍魎儘出。 梁敏育攝