一、範式轉折:從效率至上到安全優先

1.1 理解範式深層含義

理解當前全球經濟巨變,需把握範式(paradigm)的深層含義。範式並非單一理論,而是一套被廣泛接受的世界觀、思維框架與行為準則,它如同認知系統的底層代碼,決定人們如何識別問題、篩選信息、構建解釋並採取行動。

1.2 效率最大化範式興衰

過去30年,全球化建立在效率最大化這一單一範式之上。資本、商品與技術向成本最低處自由流動,追求全球資源最優配置。這一信念推動了年均3%以上的全球增長,創造了空前繁榮。然而,疫情衝擊、地緣衝突與氣候危機三重風險疊加,暴露了高度互聯體系的脆弱性。

1.3 結構性轉折確認

2020至2022年,全球供應鏈中斷與能源成本飆升使製造業成本上升逾15%,主要經濟體陷入數十年來最頑固的通脹困境。國際貨幣基金組織警告,若經濟碎片化持續十年,全球GDP可能遭受6%至8%的永久性損失,在科技全面脫鈎的極端情形下,損失率或高達12%。這已非周期性波動,而是一場結構性範式轉折。2025年最新世界經濟展望顯示,全球增長預計從2024年的3.3%放緩至3.2%,進一步印證碎片化對增長的拖累。

1.4 政策轉向清晰信號

各國政策轉向清晰可見。美國將半導體與先進製造納入國家安全框架,歐盟通過凈零工業法案構建綠色壁壘,中國誓言在未來五年內提升技術自立自強,加速產業鏈國產替代與數字自主體系建設。效率與安全的權衡,已從經濟學選項升維為國家戰略核心命題。這一轉變不僅停留在戰略層面,更深刻地滲透到經濟決策的每一個環節,催生了新的定價機制。這標誌着經濟理性正在從「成本最小化」向「風險最小化」演進,安全已成為新型戰略資產。

這已非周期性波動,而是而是深入到世界觀與決策邏輯的底層變遷的一場結構性「範式轉折」(Paradigm Shift),即舊有共識被打破,新認知框架逐步確立的過程。

二、新定價邏輯正在被改寫

傳統的成本最小化公式,如今被加入了安全優先的約束條件。各主要經濟體在產業、能源、數據等關鍵領域劃定安全紅線,引發全球資源流向的系統性重估。

2.2 本土化浪潮興起

美國通過520億美元芯片與科學法案推動芯片製造本土化,目標2030年產能佔全球一半。中國強調關鍵環節自主可控。歐盟設立供應鏈韌性基金,降低對特定國家關鍵礦產的依賴。這一轉換代價顯著。國際清算銀行估算,供應鏈割裂已使全球製造成本上升約10%,通脹中樞可能長期抬高。2025年數據表明,製造成本因碎片化進一步上升8至12%。

2.3 為穩定支付溢價

然而,企業正為穩定支付溢價。歐洲能源危機期間,即使電價暴漲數倍,許多企業仍願簽訂高價長期協議以確保供應安全。安全,正成為資本回報計算中不可或缺的隱性錨點,迫使市場在利潤率與系統韌性之間重新分配資源。這種資源重配的直接體現,便是全球供應鏈格局的深刻重塑。

這些舉措表明,國家力量正以前所未有的深度重塑市場規則。傳統的比較優勢理論讓位於「可控的比較優勢」,即在確保政治安全前提下的效率優化。

三、供應鏈重構:從全球一體化到區域化集群

3.1 區域化趨勢證據

全球供應鏈重構已是進行時。2025年數據顯示,美國從墨西哥和越南的進口額分別增長超20%和25%。中國與東盟貿易額佔其外貿總額比重穩定在17%以上,亞洲區域循環強化。

3.2 高成本保險單本質

區域化並非更便宜的替代方案,而是一份高成本的保險單。越南、印度等地雖有成本優勢,但基礎設施薄弱、配套不成熟,綜合優勢有限。麥肯錫估算,僅電子製造業整體轉移就將帶來10%至15%的成本上升。

3.3 政治可控性與應急靈活性

區域化核心價值在於提升政治可控性與應急靈活性。歐美推動近岸外包,縮短供應鏈距離。亞洲注重友岸外包,在政治互信國家間構建製造聯盟。蘇伊士運河阻塞事件暴露單一樞紐的致命風險,多節點、多區域網絡可有效對沖衝擊。

3.4 需要警惕的風險

趨勢不可逆轉,但需警惕重複建設、資源爭奪與新瓶頸風險。與供應鏈的區域化調整相呼應,作為現代經濟核心驅動力的科技領域,也正經歷一場影響深遠的格局裂變。全球一體化的「平的世界」已不可持續,取而代之的是「群島式」的區域集群結構。

四、科技割裂:創新孤島化的全球代價

4.1 技術成為地緣博弈前沿

科技已成為地緣博弈前沿,全球創新生態正被切割為數個半開放系統。美國強化尖端技術出口管制,歐盟推進數據主權立法,中國加速構建自主科研體系。

4.2 短期激勵與長期代價

短期看,外部壓力激發內部創新活力。但長期看,技術壁壘高築與研發投入重複,將帶來沉重效率損失。世界銀行測算,科技脫鈎已使全球研發投入產出效率下降超20%。

4.3 關鍵領域的割裂現狀

半導體領域,西方封鎖倒逼中國自主研發,雖有突破,但在質量與叠代速度上仍存挑戰。人工智能領域,訓練數據與算力資源割據,限制算法優化與國際合作。

4.4 全球創新生態退化

更深層危機在於全球創新生態退化。技術孤島削弱知識跨國流動與碰撞,人類應對氣候變化、公共衛生等共同挑戰的能力將被嚴重削弱。若科技淪為零和博弈籌碼,全人類創新成本將急劇上升,延緩技術進步與文明進程。科技領域的割裂態勢,不可避免地映射到國際貨幣金融體系,加速了其內在結構的演變。

4.5 這是一場「雙輸博弈」

誰也無法獨自承擔全鏈條研發成本,但信任缺失又使合作難以維繫。

五、貨幣變局:美元霸權鬆動與多元化初現

5.1 美元地位邊際鬆動

美元仍是國際金融體系核心,但其霸權已現邊際鬆動。國際貨幣基金組織數據顯示,美元在全球外匯儲備中佔比從2010年的65%降至2025年的56.3%,人民幣、歐元、日元及黃金份額同步上升。

5.2 金融制裁催生多元化探索

金融制裁頻繁使用,促使多國加速探索支付與儲備多元化。人民幣國際化進展顯著,2025年跨境支付系統交易量按年增長30%,一帶一路貿易結算佔比超35%。金磚國家新開發銀行本地貨幣貸款佔比近九成。

5.3 數字貨幣的突破嘗試

歐盟試點數字歐元可編程結算,亞洲多國推進跨境數字貨幣橋項目,雖規模有限,但標誌對美元體系的反思與突破。

5.4 美元短期難以撼動的現實

然而,美元短期難以撼動。其市場深度、流動性與百年信用背書,使其在危機中仍具無可替代的避險屬性。當前多元化進程,是對現有體系的重要補充,而非顛覆。

諷刺的是,全球經濟碎片化本身可能加劇美元波動,使新興市場在匯率震盪與融資困境間承受雙重壓力。面對日益複雜的地緣與金融環境,市場參與者必須調整其投資邏輯以適應新現實。

這些動向表明,去美元化已從口號變為行動。美國頻繁使用金融制裁,反而加速了他國尋求替代路徑的動力。盡管美元憑借其市場深度與流動性仍具避險屬性,但其「過度特權」的可持續性正受到根本性質疑。

六、投資新邏輯:為系統韌性支付溢價

6.1 傳統財務模型失效

傳統財務模型已難應對複雜地緣格局。地緣衝突、供應鏈斷裂、氣候政策突變等非市場風險,正被納入企業估值與投資決策核心。

6.2 韌性指標估值解釋力

歐洲央行研究顯示,供應鏈韌性指標對企業市值的解釋力,已接近利潤率、增長率等傳統財務指標。俄烏衝突後,提前構建多元化能源採購與數字化監控的歐洲企業,經營波動性明顯低於準備不足者。忽視地緣風險的企業則遭資本市場系統性估值折價。

6.3 安全溢價曲線形成

市場正形成安全溢價曲線。擁有多國生產基地、掌握核心技術、維繫穩健政商關係的企業,被視為稀缺戰略資產。投資者增加風險對沖工具庫的需求。除黃金與大宗商品外,基礎設施REITs、綠色氣候債券、產業鏈韌性基金正成新避險選擇。

6.4 風險定義的擴展

全球金融體系正重新定義風險,從財務風險擴展至地緣政治、社會穩定性與環境挑戰等系統性風險。在這一風險重定義的過程中,數字技術扮演著雙刃劍的角色。

這標誌著金融市場的估值體系正經歷根本性重構:過去追求「增長+回報」,現在更看重「穩定+可控」。

七、數字雙刃劍:透明度提升與系統性風險並存

7.1 數字化驅動的透明革命

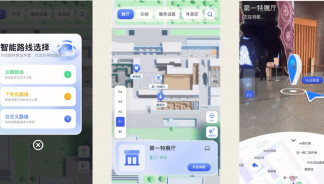

數字化是重構核心驅動力,也催生新系統性風險。區塊鏈、物聯網與人工智能在供應鏈管理中的應用,賦予經濟前所未有的透明度與可追溯性。中國在央行數字貨幣跨境結算試點中積累經驗。

7.2 網絡安全的嚴峻挑戰

高度數字化也帶來嚴峻網絡安全挑戰。2025年全球網絡攻擊按年增長20%,金融數據泄露損失逾600億美元,美歐相繼強化金融網絡安全立法,數字主權重要性空前凸顯。根據IBM數據泄露成本報告,平均數據泄露成本雖較去年下降9%,但總體損失因攻擊頻率上升而擴大。

7.3 開放與安全的動態平衡

未來競爭關鍵,不僅在於數據掌控,更在於能否在開放互聯與安全可控間實現動態平衡。誰能率先找到技術自洽的平衡點,誰就能佔據下一代產業制高點。

7.4 技術中立生態的可能

即使技術割裂,融合動力仍在。開源芯片架構RISC-V在中美歐多方工程師推動下,正形成相對中立的技術生態,表明技術發展邏輯下的跨國協作需求依然強大。在此背景下,作為全球化重要載體的跨國公司,其角色與策略也在發生深刻轉變。

數字主權、數據本地化、網絡安全立法成為各國政策重點。未來競爭的關鍵,在於能否在開放與安全之間實現動態平衡。

八、跨國公司角色:新秩序下關鍵平衡者

8.1 從被動適應到主動平衡

在全球秩序重構中,大型跨國公司正從被動適應者,轉變為主動平衡效率與安全的關鍵力量。數據顯示,全球前500強企業中,近70%已在三個或更多國家布局生產網絡。

8.2 韌性供應鏈的構建

蘋果,台積電等行業巨頭通過多中心、多節點韌性供應鏈應對不確定性。同時,將ESG標準深度嵌入採購體系,倒逼上遊可持續轉型。通過商業行為,跨國公司無形中重塑全球規則。

8.3 企業主權式壟斷風險

企業對關鍵原材料、技術標準與數據的集中控制,可能催生企業主權式壟斷,使發展中國家在區域化中被邊緣化。

8.4 多層治理框架必要性

未來挑戰在於,建立全球、國家與市場多層治理框架,確保企業追求韌性不以犧牲公共利益與全球協作為代價。與此同時,對安全概念本身的理解也在不斷深化和擴展。

但也需警惕「企業主權式壟斷」風險:少數巨頭控制關鍵原材料、技術標準與數據流,可能使發展中國家在區域化中被邊緣化。因此,建立多層治理框架,確保企業韌性不以犧牲公共利益為代價,是未來制度設計的關鍵。

九、安全邊界擴展:從金融到生存維度

9.1 安全內涵的深度拓展

安全的內涵已遠超供應鏈、技術、能源與金融的穩定,其邊界持續擴展,深度融入糧食、水資源、公共衛生等關乎人類基本生存的領域。

9.2 氣候變化的經濟衝擊

氣候變化致極端天氣頻發,2024年全球小麥價格因氣候異常波動逾25%,推高多國通脹。水資源短缺或使部分國家2050年GDP損失達10%。根據最新報告,某些干旱地區經濟衰退可達25%。

9.3 公共衛生體系的脆弱性

新冠疫情暴露公共衛生體系脆弱性,封鎖中斷生產並引發醫療物資爭奪。這些非傳統安全與經濟金融體系深度互動。糧食與水資源安全催生資源民族主義,多國限制農產品與礦產出口。公共衛生危機加速醫療產業鏈回流,推動健康主權成為新政策目標。

9.4 能源轉型中的資源博弈

能源轉型中對鋰、鈷、鎳的爭奪,是能源與資源安全的疊加博弈。金融系統亦無法置身事外,氣候風險已納入央行壓力測試,保險承保成本上升,綠色債券與可持續金融工具迅速擴張。

9.5 多維交織的複雜系統

現代經濟的安全已成為多維交織的複雜系統。任何單一領域衝擊,都可能通過資源、生產、成本與信心渠道傳導至整個金融體系。未來的經濟戰略,必須將糧食、水、健康等基礎性安全納入整體風險框架。否則,所謂韌性只是空中樓閣。安全邊界的不斷外擴,正是新範式下不可忽視的變量從邊緣走向中心的真實寫照。綜合以上各層面的變化,一幅未來全球經濟體系的整體圖景正逐漸清晰。

現代經濟安全已成為一個多維交織的複雜系統。任何單一領域衝擊都可能通過成本、信心、生產鏈條傳導至整個金融體系。未來的戰略必須超越傳統經濟範疇,納入生態與社會韌性。

十、核心洞察:範式轉變的不可逆性

10.1 認知體系根本重構

全球經濟正經歷二戰以來最深刻的結構性變革——從「效率至上」向「安全優先」的範式轉變。這不是暫時的政策調整,而是認知體系的根本重構。當供應鏈韌性的市值貢獻接近傳統財務指標,當各國寧願承擔10至15%的成本上升也要推動產業鏈本土化,我們必須承認:安全已成為新時代的硬通貨。

10.2 三重現實:分化、重構與再平衡

技術領域的不可逆分化:中美在半導體、AI、量子計算等戰略技術上的脫鈎已成定局,「小院高牆」正在變成「大院深宅」。短期內這激發了自主創新,但長期代價是全球研發效率下降20%以上,人類技術進步速度將明顯放緩。

經濟格局的區域化重構:供應鏈從「全球最優」轉向「區域可控」,友岸外包、近岸生產成為新常態。這是一張昂貴的保險單——製造成本上升10至15%,但各國認為這是必要的戰略投資。

10.3 金融體系的多元化探索

美元霸權雖未動搖,但邊際鬆動已現。人民幣國際化、數字貨幣橋、本幣結算等嘗試,預示著一個更加多極化的貨幣體系正在孕育。

十一、未來圖景:在張力中尋找新均衡

我們正走向一個「多層級互聯」的世界:戰略層面,關鍵技術和核心資源將陣營化,形成平行體系;經濟層面,中低敏感領域保持有限全球化,但附加更多安全條款;治理層面,氣候、公共衛生等全球議題倒逼最低限度合作。

11.1 複雜性管理成為核心競爭力

對國家而言,平衡安全與效率、自主與開放的能力將決定其在新秩序中的位置。過度追求安全將陷入「閉關鎖國」的效率陷阱,過度依賴外部則面臨「卡脖子」風險。如何在多重、甚至衝突的安全目標之間進行權衡,是各國政策制定者面臨的終極難題

對企業而言,傳統的成本優勢正讓位於韌性優勢。企業支付的「安全溢價」與其獲得的「韌性收益」之間,如何進行成本效益分析是一個新的挑戰。能夠在多個平行體系中靈活運營、在地緣斷層線上保持中立、在技術標準分裂中實現兼容的企業,將成為新時代的贏家。

對投資者而言,為系統性韌性支付溢價已成共識。基礎設施、關鍵資源、本土產業鏈相關資產將持續享受「安全溢價」,而高度全球化的傳統製造業面臨重新定價。

十二、為安全可控付費:全球化終結,韌性時代開啟

我們曾經信仰一個公式:效率=繁榮。資本與商品向成本最低處流動,塑造了30年的增長奇跡。但今天,這個公式已被改寫。安全,成為了新的硬通貨。

一場深刻的「範式革命」正在發生:

12.1. 決策邏輯變了:

從「成本最低」變為「在安全紅線內尋求效率最優」。各國寧願承擔10至15%的成本上升,也要推動芯片、能源、數據的自主可控。

12.2. 世界格局變了:

全球一體化的「平的世界」正在瓦解,取而代之的是一個「群島世界」——供應鏈區域化、技術陣營化、貨幣多元化。這不是更便宜的替代方案,而是一張為穩定支付的昂貴保險單。

12.3. 贏家標準變了:

資本市場的估值邏輯已然重塑。傳統的利潤率指標之外,「供應鏈韌性」的權重急劇上升。能夠跨越地緣斷層、在多個體系中靈活運營的「平衡大師」,將成為新寵。

十三、選擇性互聯的新常態

世界各國在不信任的基礎上構建必要的相互依存。這不是簡單的「脫鈎」或「新冷戰」,而是一種複雜的共存狀態:在關鍵技術上陣營化,形成平行體系;在中低敏感領域保持有限全球化在氣候、公共衛生等生存議題上被迫合作。在這種張力中,複雜性管理能力成為國家、企業與投資者的核心競爭力。

總結:

這是一個沒有完美答案的時代。範式轉移的代價是全球總福利的潛在損失和進步速度的放緩。歷史的車輪短期內不會退回舊的全球化。

全球化沒有終結,但它已換了一種形態——從追求效率的「連接時代」,進入管理風險的「韌性時代」。最終的贏家,將是認清一個現實:未來的競爭不再是單一維度的成本追逐,而是對複雜性的駕馭能力—— 誰能更好地在自主與開放、安全與效率之間找到動態平衡,誰就能在新世界秩序中佔據主動。

作者簡介:資深金融人

現任全國資產管理標準化技術委員會顧問