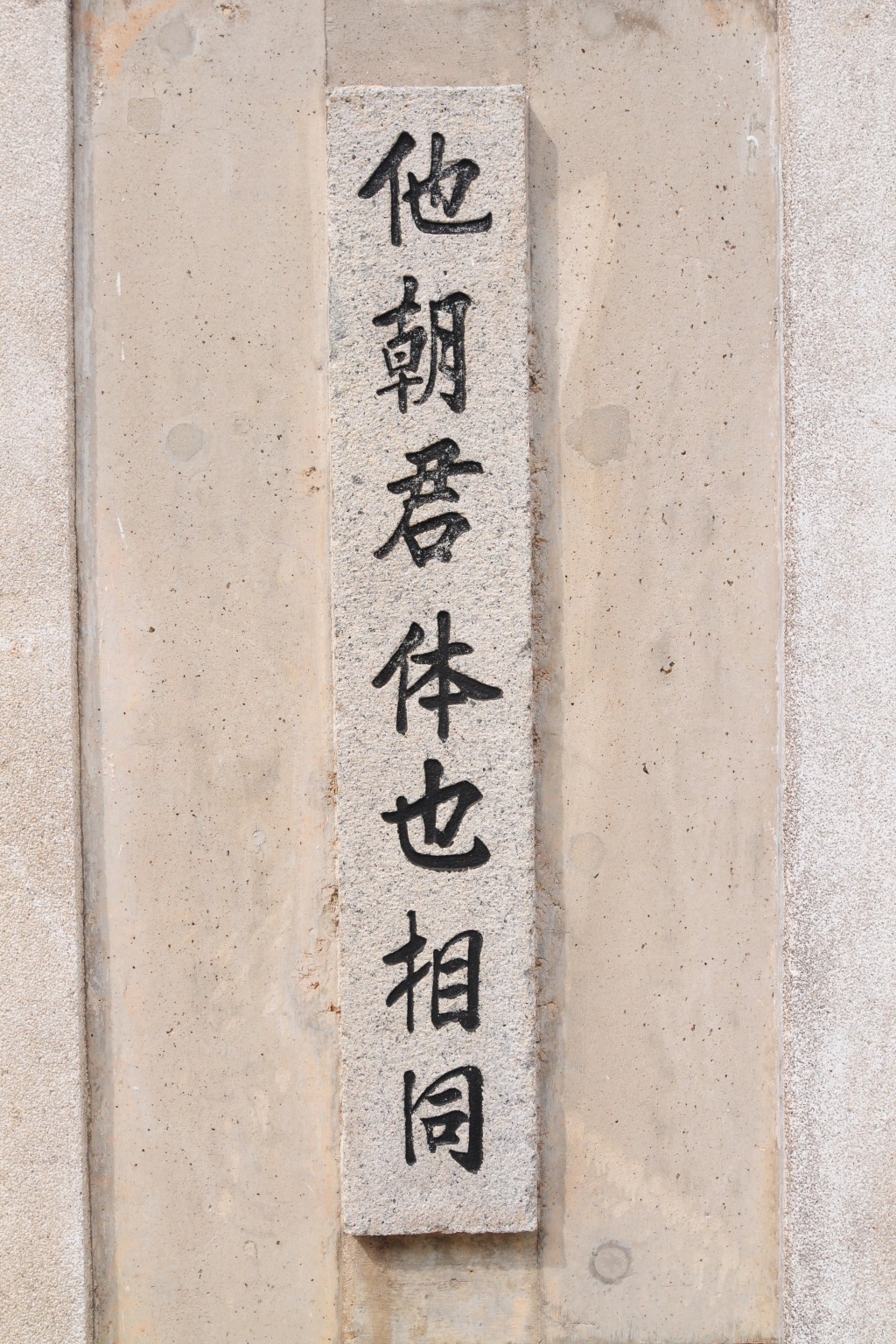

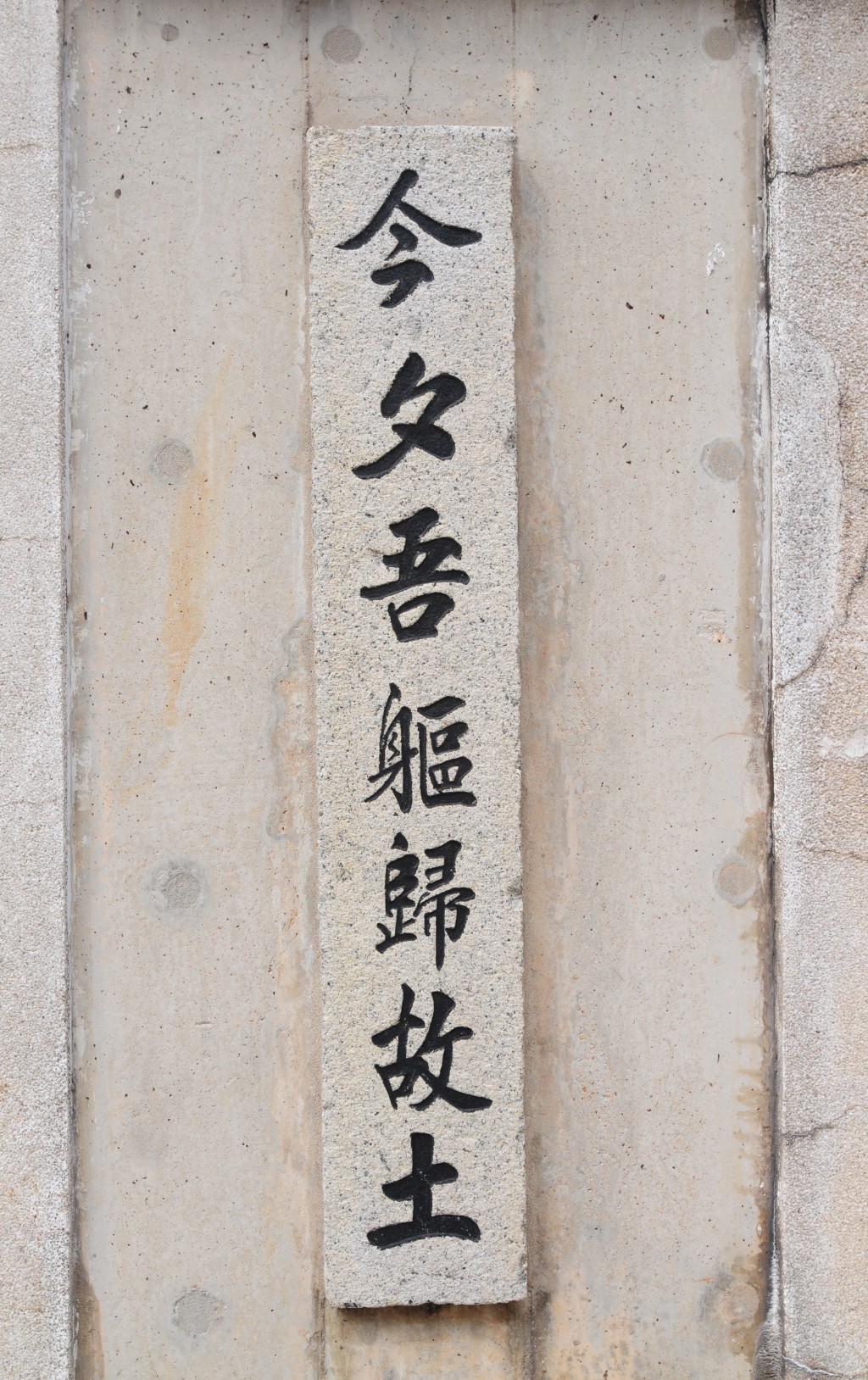

「今夕吾軀歸故土,他朝君體也相同」,相信途經跑馬地天主教墳場的人,都會被它門前的這對對聯所吸引。這個有名的墳場位處港島鬧市之中,採歐式建築,內裏的雕塑、宗教味道都蘊含着濃厚殖民地色彩,打破大眾對墓園荒涼肅穆的刻板印象。而跑馬地天主教墳場旁邊的「香港墳場」,綠意環繞、設計典雅,不僅是影視作品取景秘境,更承載着開埠以來的歷史記憶,成為文化導覽的熱點之一。今期《同你講故》帶大家走入這兩座擁有逾百年歷史的墓園,一探其設計特色與獨特故事。

跑馬地天主教墳場︱名對「今夕吾軀歸故土」出處眾說紛紜 聖彌額爾雕像成標誌

一年一度的重陽節將至,孝子賢孫都會到墳場、靈灰塔拜祭先人,除了大家熟知的粉嶺和合石、柴灣的華人永遠墳場外,跑馬地還有兩座相連的墳地,極具歷史價值。前往香港墳場,必先經過跑馬地天主教聖彌額爾墳場。墓園入口門樓頂端立有天使長「聖彌額爾」雕像,手持長矛刺向惡龍,門樓兩側刻有對聯:「今夕吾軀歸故土,他朝君體也相同」,令老一輩香港人印象深刻。據香港文化古蹟資源中心記載,有說對聯由一名神父撰寫,悼念1918年馬棚大火;亦有指其是翻譯自拉丁文詩句,提醒眾人珍惜生命,發人深省。門樓在1970年代因道路工程,遷移至現今墳場中央位置。

香港墳場︱參照巴黎拉雪茲神父公墓 擁香港首座建造噴水池

順路前行,即可抵達位於其毗鄰的香港墳場(俗稱跑馬地墳場)。香港墳場於1845年啟用,是香港歷史最悠久的墳場,現約有二萬多個墳墓。

根據政府文創產業發展處資料,此處原為基督教人士所建的土葬墳場,順應山勢建成40多層階梯式墓區,四周綠草如茵,並保留逾百年的原生樹木。20世紀初,政府參照巴黎拉雪茲神父公墓為藍本,大幅修建香港墳場,將其規劃為「墓園花園」,種植大量觀賞植物,吸引蝙蝠、蝴蝶等生物棲息。

園區設計古樸清幽,滿山遍野鬱鬱蔥蔥,並設有一座教堂及歐式噴泉。據悉,該噴泉為香港首座建造的噴水池,由4個圓形組成,設計靈感源自《聖經》創世記,池中央的天使雕像手捧水瓶、踏浪傾水,洋溢歐陸風情。而教堂現已被列為香港一級歷史建築。場內還設有利用太陽位置顯示時間的日晷。

香港墳場︱香港首座公眾墓園 墓碑雕刻斷劍海錨有

墓碑設計亦反映時代變遷。開埠初期的墓碑多為線條簡潔的大理石碑,頂部呈圓邊或三角形;至1860至1880年代,逐漸出現融合凱爾特、拉丁與亞美尼亞風格的十字架雕刻,亦有維多利亞時代風格的墓碑,刻有象徵圖案與天使雕塑,甚至可見具日本風格的三角墓碑。

墓碑上一些獨特的圖案和雕刻亦可以解讀。若墳墓上雕有破碎大炮或斷劍,便代表墓中人是在戰爭中捐驅的士兵;刻有海錨和船隻的便是海軍;一條蛇盤繞在一個十字架上則代表死者生前是軍醫。

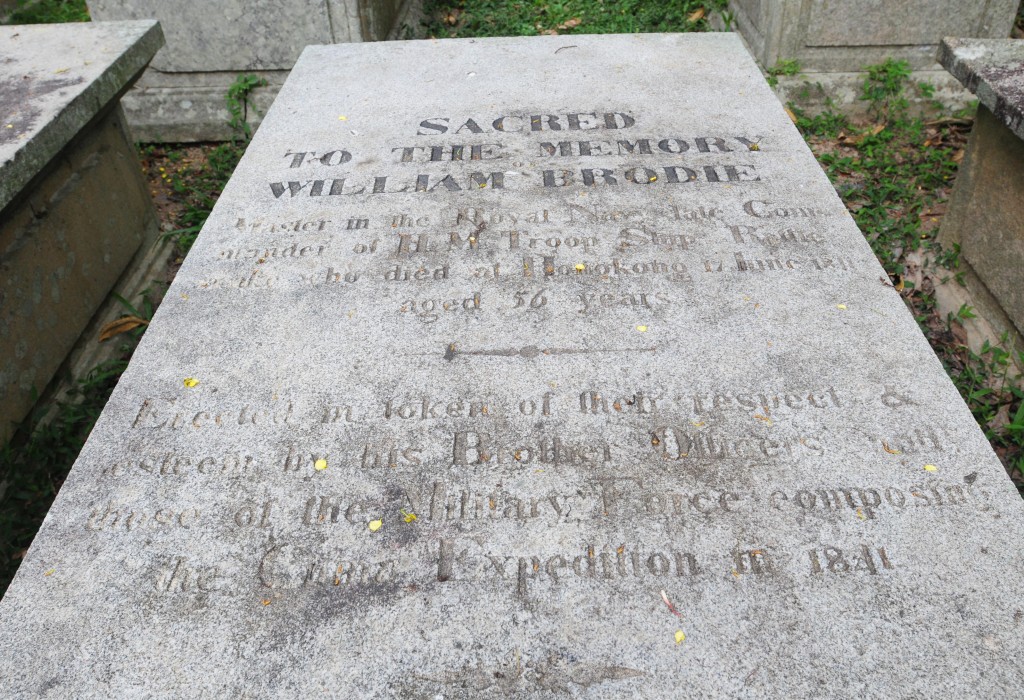

香港墳場早在1841年已有安葬紀錄,首位下葬者為英國軍艦「響尾蛇號」艦長威廉・布羅迪(William Brodie),至1845年正式開放,成為香港首座公眾墓園。初期主要安葬外籍人士,本地華人以其髮色稱之為「紅毛墳場」。1909年,墳場改名為「殖民地墳場」,並修訂條例准許非基督新教教徒安葬,至1913年始有華人入葬。

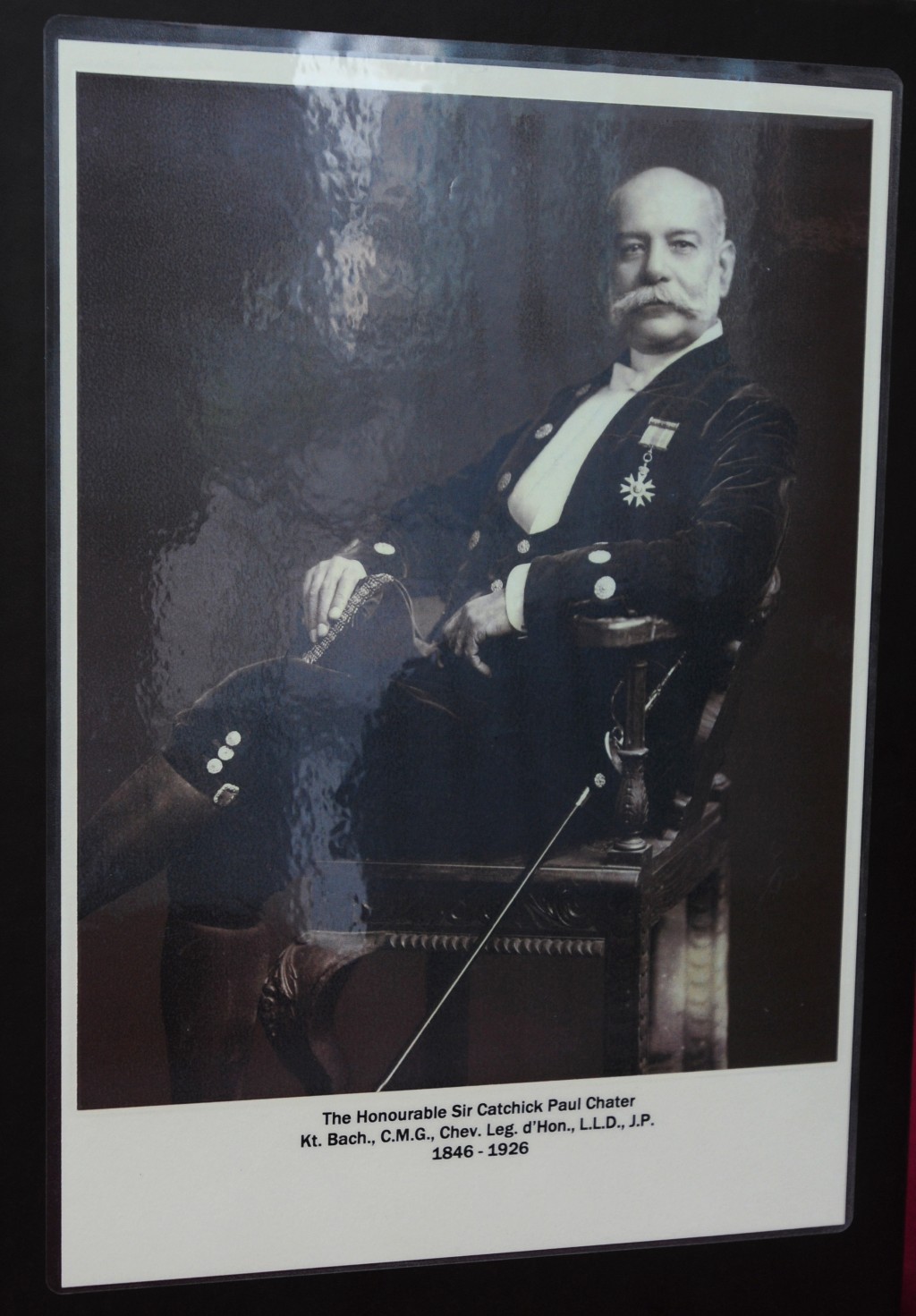

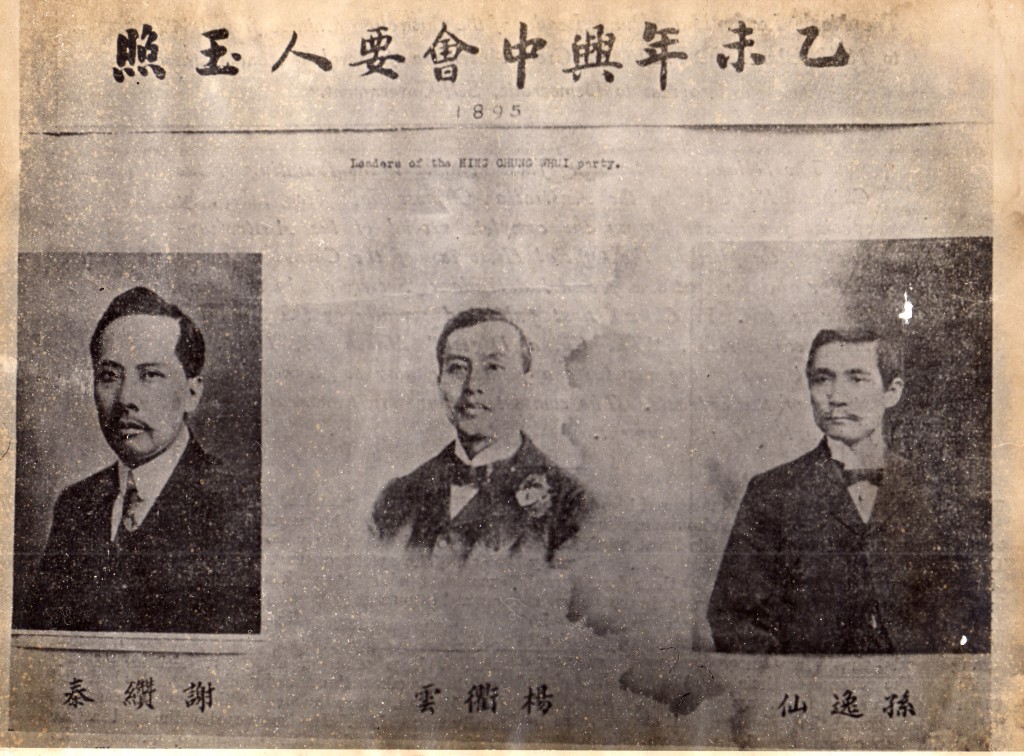

香港墳場︱名人長眠地:遮打、何東、何啟、楊衢雲

在香港墳場安息的不乏政商名流,包括置地創辦人兼前行政立法兩局議員遮打爵士(Sir Paul Chater)、當時華人首富何東與其元配麥秀英、立法局華人議員何啟(何福堂牧師之子)、來自馬六甲華人望族的著名買辦蔡立志、首位來中國傳道的美國女傳教士何顯理(Henrietta Hall Shuck)等。革命烈士、香港興中會首任會長楊衢雲,及孫中山的誼父關元昌同樣長眠此地。

關於楊衢雲安葬於香港墳場,亦有一段軼事。當時為避免楊衢雲之墓遭破壞,其碑上僅有刻有編號「6348」,未列姓名。直至2011年,配合紀念辛亥革命百周年活動,政府才在其墓碑旁豎立說明牌,為這座無名墓碑「正同」,並彰其事蹟。

值得一提的是,楊衢雲墓旁有徐善庭和溫清溪之墓。徐善庭是首批加入興中會投身革命的人;溫清溪一生熱心教會事業,對香港教會發展有重要貢獻,曾創立公理堂布道所,孫中山在中央書院(如今的皇仁書院)就讀期間,便居住在公理堂學生宿舍。

今年7月27日離世的香港樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈同樣長眠此地,與已故妻子鍾期榮合葬。

香港墳場︱著名英軍墓地 紀念碑多與二次鴉片戰爭有關

墓園內設有陸軍、海軍、警隊及早逝兒童專區。1970年代因興建香港仔隧道,約千位先人須遷移,部分改葬他處,亦有火化後安置於骨庫。此外,園內豎立多座紀念碑(俗稱「石筆」),包括「加爾各答」號(HMS Calcutta)、「西比爾」號(HMS Sybille)、「南京」號(HMS Nankin)及「桑普森」號(HMS Sampson)等軍艦官兵紀念碑,均於1968年遷移至此,紀念第二次鴉片戰爭中殉職的將士。

「加爾各答號官兵紀念碑」是香港墳場內最巨大的紀念碑,頂端有一門倒置的大砲,四壁刻有50個在第二次鴉片戰爭期間戰死或因病離世的官兵姓名。該軍艦是海軍少將西摩爵士(Sir Michael Seymour)的旗艦,載重2,299噸,由於體積龐大,無法駛進珠江,故盤踞於虎門河面,向虎門砲台發砲;廣州淪陷後,又參與了華北戰役。

這些建築與碑文為研究香港開埠史提供重要線索,吸引民間組織、旅行社及學校等舉辦導覽團,由導遊帶領參與者解讀墓誌與紀念碑文,認識先賢事蹟,深入理解本地歷史脈絡。