10月21日,央視網《超級工廠》欄目走進英氏控股浏陽工廠,圍繞科學餵養體系、製造能力與質量管理標準等維度進行了深度報道。這在食品安全問題備受監管層與消費者關注的當下,成為英氏控股一次重要的正面發聲。

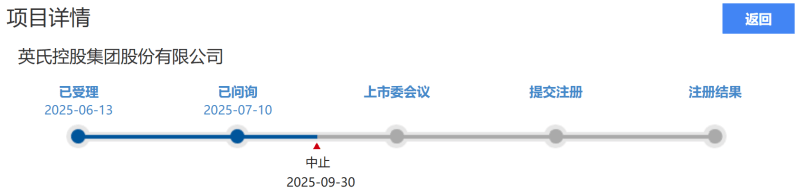

作為國內嬰幼兒輔食市場連續三年銷量排名第一的企業,英氏控股於今年6月向北交所提交了上市申請並獲得受理。然而,僅一個月後,北交所即下發問詢函,就其業務先進性及技術創新能力、委託生產模式佔比過高、食品安全等十餘項關鍵問題提出質詢。

更令人擔憂的是,英氏控股已兩度延期回覆問詢函,並在9月30日因財務報告過期主動申請中止審核,讓其上市進程再添變數。

此番央視報道所呈現的「超級工廠」形象,與北交所審核問詢中隱含的諸多疑問,兩者間形成某種耐人尋味的對比。

毛利率碾壓同行 卻重銷售輕研發

資料顯示,英氏控股成立於2014年,並於2024年4月在新三板掛牌。公司以嬰幼兒為核心服務人群,構建了「英氏」嬰幼兒輔食、「舒比奇」嬰幼兒衛生用品、「憶小口」兒童食品、「偉靈格」營養食品等四大品牌矩陣。

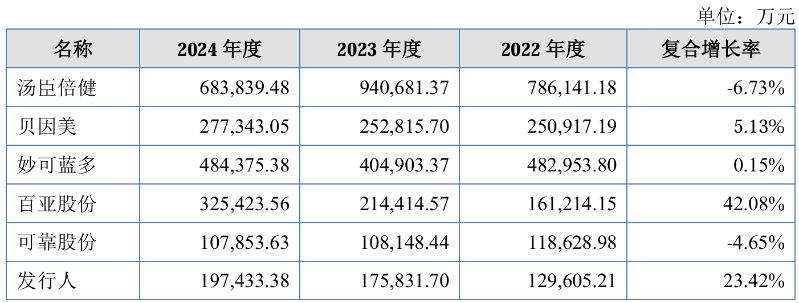

2022年至2024年,英氏控股營業收入分別為12.96億元(人民幣,下同)、17.58億元和19.74億元,年復合增長率23.42%,但營收規模與湯臣倍健(300146.SZ)、貝因美(002570.SZ)、妙可藍多(600882.SH)等同行業可比,仍存在顯著差距。

不過,這三個年度,該公司的加權平均淨資產收益率分別為23.77%、32.40%、24.38%,則遠高於同行業可比公司。

按產品和服務分類,嬰幼兒輔食一直是英氏控股的核心營收來源,佔比約在八成左右;其次是嬰幼兒衛生用品,營收佔比在17%至19%之間。這兩項業務所創造的高毛利,也成為北交所關注的重點之一。

北交所在問詢函中指出,2022年至2024年,英氏控股的嬰幼兒衛生用品毛利率分別為28.12%、35.61%和41.66%,高於同行業可比公司平均水平(20%左右);米粉毛利率分別為68.40%、68.38%和66.56%,可比上市公司中,貝因美此類產品同期毛利率為11.05%、5.75%和24.69%。因此,其需要進一步說明毛利率與可比公司存在較大差異的原因及合理性,以及目前高毛利率是否穩定可持續。

同時,北交所還要求英氏控股說明各類推廣活動費用的真實完整性。2022年至2024年,其銷售費用率分別達到35.04%、34.26%和36.53%,高於可比公司平均值(27%左右)。而研發費用率在這三年分別為0.43%、0.52%和0.87%,同樣低於可比公司平均值(2%左右)。

總體而言,業內分析認為,「高毛利+高銷售費+低研發費」的打法,使得英氏控股的盈利模式更接近依靠品牌溢價及營銷驅動,而非技術創新驅動。這也是審核過程追問其先進性與創新性的原因。

代工佔大頭 食品安全紅線怎麼守?

生產模式同樣值得關注。英氏控股根據自有產能以及產品開發和投放的需要,採用「自主生產」與「委託生產」相結合的方式,其中部分嬰幼兒輔食、兒童食品、營養食品及少量嬰幼兒衛生用品採用委託生產模式。

《星島》記者了解到,2024年10月,英氏控股浏陽工廠(即央視網所探訪的工廠)建成投產,由此擺脫了委託生產米粉產品的情況。

但從數據看,2022年至2024年,其直接材料(主要是自主生產所需)佔營業成本的比例分別為46.34%、37.01%、32.72%,委託生產成本佔比則為37.51%、48.13%、52.62%,即總體上,委託生產仍然是主要的生產方式。

採購情況也顯示,2022年-2024年,英氏控股的委託產品採購佔同期採購金額的比例分別為39.83%、52.22%和55.10%。

對此,北交所要求該公司區分自主生產和委託加工模式,說明在原材料採購、產品生產、流轉過程中的質量及食品安全把控措施;以及原材料提供方,生產經營是否符合《食品安全法》等規定。

北交所續指,英氏控股的委託生產商較多,報告期內委託生產商存在因生產安全等問題被行政處罰的情形,要求說明委託加工合同中有關產品質量標準、產品質量責任的約定及執行情況,是否建立食品安全追蹤體系,是否存在因產品安全問題、衛生問題被退換貨、投訴、消費者糾紛、行政處罰或訴訟糾紛的情形。

而在互聯網上,過去半年仍能檢索到涉及英氏品牌的投訴,部分社交平台上用戶曾吐槽其米粉吃出異物等問題。包括新京報等媒體,也對相關食品質量及安全事宜進行過報道。

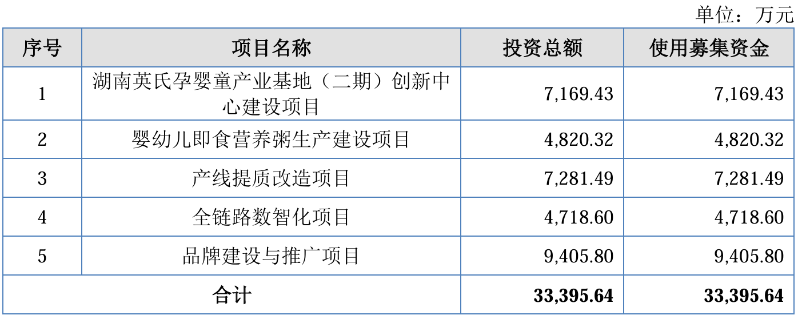

3.34億募資投向遭拷問 上市對賭被終止

按照計劃,本次英氏控股轉板北交所上市,擬發行1308.98萬股(未考慮超額配售選擇權),募集資金3.34億元,用於湖南英氏孕嬰童產業基地(二期)創新中心建設項目、嬰幼兒即食營養粥生產建設項目、產線提質改造項目、全鏈路數智化項目、品牌建設推廣等。

但北交所表示,上述募資用途中,除嬰幼兒即時營養粥生產建設項目外,其餘均不產生直接收入。並且在2024年,米粉、紙尿褲、成長褲、紙尿片的產能利用率為72.53%、85.06%、85.73%、16.79%,其他產品均採用委託加工模式。

針對這些情況,北交所要求該公司說明各募投項目與主營業務的關聯度,以及新增產能與市場需求的匹配性,並解釋品牌推廣項目與公司銷售費用的匹配性。同時,需披露各項目建設及設備採購的明細定價依據,對此同行說明公允性;此外,募資置換安排的合理性、前期投入的金額確定依據等,來說明募資規模的必要性。

此外,資本市場還關注英氏控股的對賭情況。據了解,早在2022年2月20日,該公司與全體股東簽署了《股東協議》,其中約定,若公司未能在2025年12月31日前完成合格IPO成功上市,投資人有權要求公司進行回購。

只不過在簽署協議10個月後,即2022年12月31日,英氏控股與全體股東再度簽署了一份補充協議,明確年初約定的回購權在內的所有特殊權利,均以「自始無效」條款予以清理。這也意味著,相關上市對賭的條款已經被徹底、無條件地終止。

對於英氏控股而言,終止對賭或許是明智的,因為其IPO審核進程已明顯落後於同期提交申請的其他企業。如立洲精密於6月底獲北交所受理申請,7月接獲問詢函,10月22日進行了回覆,目前邁過「已問詢」階段。本質上,這也是在考驗企業能否真正夯實產品質量,與經營的透明度。英氏控股能否登陸資本市場,關鍵還要解決這兩方面挑戰。