與極端天氣共存系列 之 運輸物流篇

運輸物流業作為本港重要產業,其運作依賴穩定的天氣。惟近年極端天氣事件頻發,運輸業人員在惡劣天氣下仍須作業,以提供緊急疏散及維持社會有限度運作,令安全風險隨之增加;暴雨與颱風屢次造成道路癱瘓、航運延誤,貨物在運送途中損耗上升,推高物流營運成本。面對氣候變化挑戰,有工會建議加強危機應對培訓,並促請政府立法,制訂明確的惡劣天氣勞工保障規範;物流業界則指出,極端天氣是促使供應鏈從「全球化」轉向「區域化」的因素之一,長遠應聚焦高增值貨物如醫藥及冷鏈運輸,提升競爭力。

每逢颱風或暴雨,城市路面往往受損,對駕駛人員造成安全威脅。香港倉庫運輸物流員工協會副主席儲漢松指出,陸路運輸容易因水浸、塌樹或山泥傾瀉而中斷,前線司機多依靠個人經驗臨場應對。他表示,過去曾出現因極端天氣引發的交通意外,例如強風導致貨車翻側,但近一年暫未有嚴重事故。

應對突發狀況增工作負擔

他續稱,極端天氣不僅影響運輸安全,也帶來上下班與交通費用的問題。以8號風球為例,規定2小時後須復工,但部分公司未提供員工專車,前線人員需自費乘坐昂貴的士返回崗位,增加經濟負擔。

汽車交通運輸業總工會第二副主席黎兆聰亦指出,前年「世紀黑雨」期間,有車長深夜被困龍翔道,直到凌晨才返回車廠,翌日仍需按時上班。此外,極端天氣會損害車輛,如塌樹撞破玻璃、水浸損壞引擎等。車長除了處理現場狀況,若車身受損還需撰寫報告,無形中增加工作負擔。

他續指,惡劣天氣下,偏遠地區的巴士車長無法準時到崗,有公司要求以年假抵銷,黎兆聰質疑未充分考慮員工的實際困難。遇到突發暴雨時,巴士可能進水,危及乘客及車長安全。即使向公司電台請示,多被吩咐原地等待,但容易引發乘客不滿,若開門疏散或現安全隱患,導致車長承受巨大壓力,甚至與乘客爆發口角。

儲漢松建議,政府應制訂惡劣天氣勞工保障規範,並呼籲業界加強危機應對培訓,包括水浸道路駕駛技巧、大雨下視線判斷等,確保前線人員能在惡劣環境下保障自身與公眾安全。他還提出可為車輛安裝360度感應器,提高行車安全。黎兆聰則希望政府對黑雨進行分級,並提供更清晰的停駛指引等。

處理乘客意見添巨大壓力

除了陸路,航運及空運同樣受極端天氣影響。香港貨運物流業協會主席劉浩然指出,風暴期間,貨運公司通常會暫停交貨,但在當前全球物流市場,極端天氣帶來的最大壓力是貨運代理與電商平台簽訂的合約責任。

他解釋指,近年受地緣政治影響,普通貨物訂單減少,本港空運主力轉以電商產品為主。相關合約多設有附帶條件,列明無論任何原因,若未能按時交付,需支付高達20%至30%的罰金,「即使因黑雨或颱風影響航班,有些情況下平台依然收罰金。」

劉浩然擔憂,隨着極端天氣事件頻發,成本將難以預測,甚至可能導致虧損。由於電商平台每日出貨到世界各地,「基本上有訂單我們都會接」,因此遇上極端天氣時,只能盡量安排當天的其他航班,避免延誤到翌日。

日本食材批發商力生控股集團主席高俊傑表示,公司每周5日從日本空運新鮮食材來港,貨物在下午2、3時抵港後進行清關,當天能送達不同餐廳及酒店。他指,當天文台預告將有颱風時,餐廳的生意預期相對下降,故訂單量也會減少,一定程度上降低了天氣造成的整體損耗;即使有損耗,通常也低於10%。惟他也坦言,極端天氣會令物流成本增加。

他表示,若全日懸掛暴風信號或黑雨導致無法提貨,香港機場亦會提供24小時內的免費倉儲服務。他說,從未遇到貨物全數報廢,但少數貨物如新鮮海膽,品質或略受影響,「出入倉時溫度稍有誤差,可能會輕微出水。」如果貨物因延遲導致品質下降,他們會減價或接受退貨。

工會籲加強員工危機培訓

面對氣候變化的挑戰,港鐵表示,現時大部分港鐵站出入口均設有可裝卸的防洪板,部分更配備防水門,車站亦設有防洪排水系統。港鐵已在32個較高水浸風險的港鐵站內安裝水浸感應器,讓職員可即時跟進出入口外面的水浸情況;另研發「樹木監察系統」,以光學雷達及人工智能技術加強監察輕鐵沿線樹木。港鐵表示,會持續檢視並提升應變措施,以確保服務安全可靠。

儲漢松則促請政府立法,制訂明確的惡劣天氣勞工保障規範,亦呼籲資方加強員工的危機處理培訓,包括遇到水浸或強風時如何處理、視線受阻時的應對方法等。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基預料,航空公司會加強氣象數據與人工智慧的應用,以優化航線規劃與風險管理。他指出,極端天氣是促使供應鏈從「全球化」轉向「區域化」的因素之一,例如長途供應鏈更有意願轉為較短程的供應鏈,以提高其彈性。

劉浩然則表示,目前業界主要依賴天文台及航空公司的天氣預報來提前部署,如調整貨機班次以避開惡劣天氣。他認為,業界的真正威脅並非天氣,而是國際政治環境和鄰近地區的激烈競爭。為了維持香港的競爭力,未來需專注於高增值貨物,並依賴政府推動更簡便的通關措施。

保險業:極端天氣頻繁或推高保費

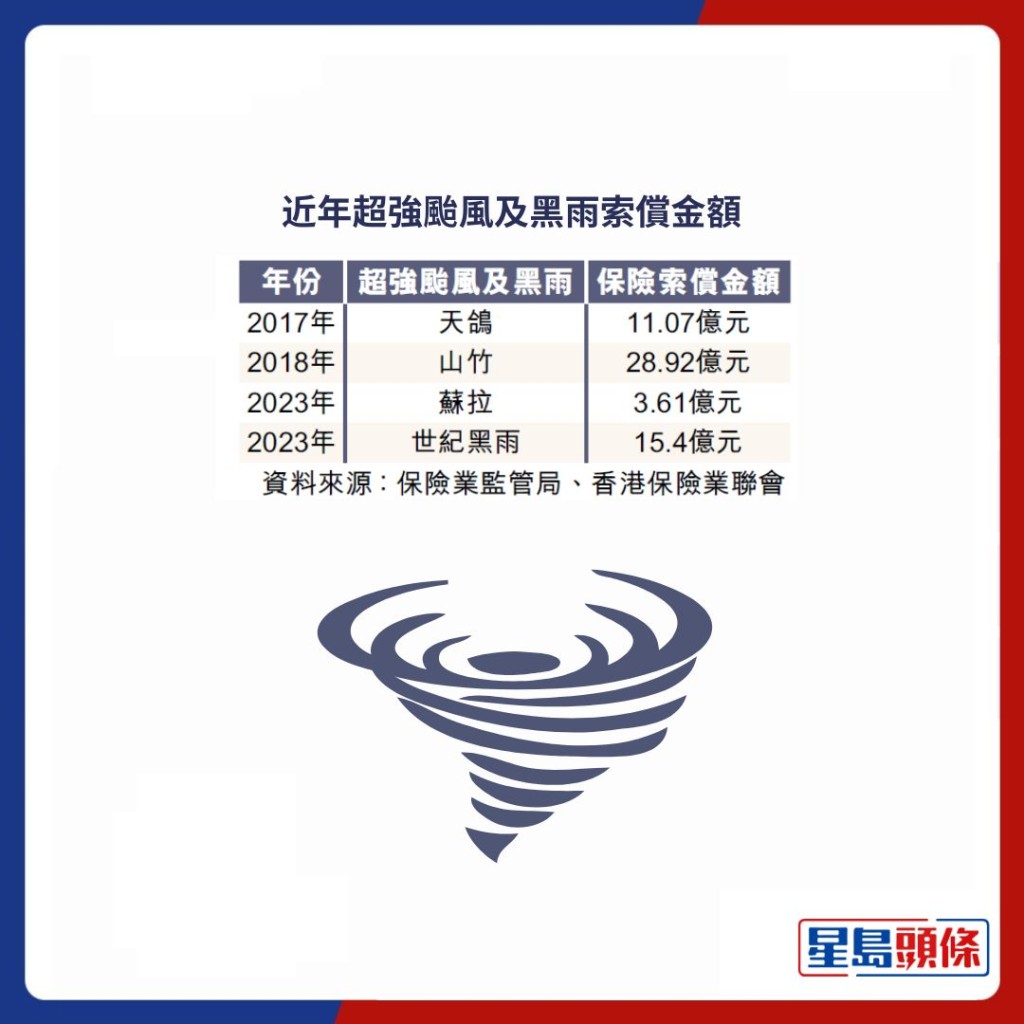

近年極端天氣頻繁,衝擊保險市場。保險業聯會前主席、中國太平保險(香港)有限公司總經理陳沛良表示,近年暴雨及颱風增多,強降雨引發水浸並造成財產損失,但索償額暫未大幅上升,現有保險產品仍可應對,短期內保費不會急漲。惟他提醒,若短時間內頻繁出現極端天氣事件,或國際再保市場因天災受損,則可能推高保費並收緊承保條件。

陳沛良表示,目前市場已有不少天氣預測模型,但準確度有限。保監局及保聯正與科大合作,設計數據模型以預測極端天氣風險,期望能提前防範,減低損失。他強調,氣候變遷需社會合力應對,業界亦會透過保險,維持社會生產力及協助經濟快速復元。

該集團研究顯示,前年「世紀黑雨」業界賠付金額逾10億元;2018年超強颱風「山竹」疊加風暴潮,更造成約46億元經濟損失。研究指出,短時強降雨屢超排水設計標準,令原本低風險地區轉為高風險暴露區;依靠歷史數據設計的傳統保險產品,難以準確反映現實風險。

研究亦建議保險公司從多方面推動行業轉型,包括透過高分辨率氣象數據,識別強降雨高發區,設計相關條款與季節性浮動保費機制,建立實時預警防災體系,同時開發「暴雨營業中斷險」等參數化保險,借助實時氣象數據自動理賠。此外,業界可借助香港國際金融中心優勢,探索巨災債券、氣候風險證券化等創新融資機制。

物流業推動能源轉型減排緩衝

極端天氣對全球物流業造成重大衝擊,影響涵蓋海陸空各個運輸環節。香港付貨人委員會執行總幹事何立基指出,為應對氣候變遷,航運業正積極推動能源轉型,以達成國際海事組織(IMO)設定的減排目標。

他指,目前業界已將船隻燃料從高污染的重油轉為使用液化天然氣(LNG),但仍不足以達至IMO訂立的目標,「即使全世界的船隻轉用LNG,依然無法達標,仍會產生排放物。」因此,各界正積極探索綠色甲醇、綠色甲烷,甚至風帆輔助及電力等新方案。惟他坦言,新能源的原料供應不足,成本更是傳統燃料的3至4倍,「使用哪種能源仍未有共識」。

同樣,其他運輸領域也面臨挑戰。空運方面,可直接使用可持續航空燃料(SAF),但因成本過高,導致部分航空公司不願在港加注,選擇中亞地區加油以節省營運成本。陸運方面,他指出內地有電動商用車,香港亦具推廣條件,但充電基建及續航力不足,仍是普及的瓶頸。

記者:潘明卉

—

與極端天氣共存系列