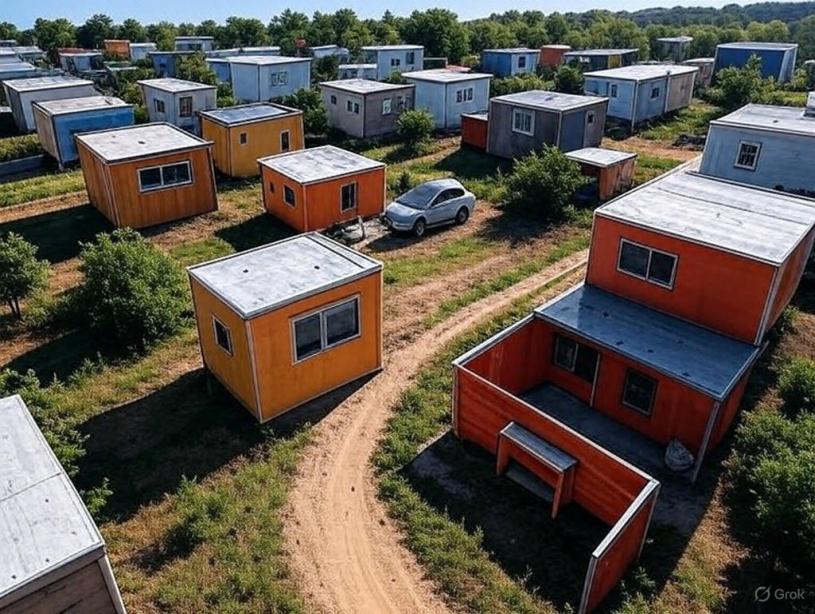

當前沙加緬度北部地區提出的迷你屋計劃,意圖在荒廢土地上興建100間小型住所,為無家可歸的長者和退伍軍人提供臨時安置,雖然其設計成本僅為傳統住宅的三分之一,但在推動人道救助的同時,也揭示了更深層的社會矛盾與現實挑戰。

首先,這項計劃的最大亮點在於其相對低廉的建設成本,這無疑是解決日益嚴重的無家可歸問題的一種務實嘗試。相較於傳統的住房建設,迷你屋方案以其高效且經濟的設計,為流浪者群體提供了一個短期可行的選擇,尤其是在當前美國許多城市面對房價飆升和流浪人口急劇增加的情況下,這樣的嘗試無疑具有積極意義。

然而,這一計劃的推行並非一帆風順。當地居民的強烈反對,尤其是「不在我家後園」的情緒,揭示了美國城市中對於無家可歸問題的普遍抗拒。阿澤維多(Nancy Azevedo)和其他反對者所提出的擔憂,不僅涉及治安問題,還關乎社區資源的過度負擔。在一個資源有限、治安敏感的地區,這樣的計劃往往會遭遇來自社區的強烈反彈。

值得注意的是,這種抗拒情緒並非完全無理。北沙加緬度已經承擔了過多的無家可歸安置工作,當地居民的擔憂反映出社會在資源分配和公平性上的深刻焦慮。然而,若每個區域都以此為由拒絕幫助,那麼問題將無法得到根本解決。在此情況下,政府的角色尤為重要——如何在保障社區安全、維護治安的同時,確保弱勢群體獲得基本的庇護,成為了決策的關鍵。

市議會對此計劃的態度仍在懸而未決,這反映出該計劃的爭議性與社會認同的缺失。解決這一問題,不僅僅是城市規劃的挑戰,更是如何平衡人道主義與現實需求的試金石。若未來此項目能夠加強管理,設立明確規範並實施透明監督,或許能夠緩解居民對治安及資源分配不均的擔憂,從而使該計劃順利實施。

這項迷你屋計劃的核心問題,在於如何突破「社會負擔」的偏見,將無家可歸者視為社會改革的受益者,而非簡單的社會問題。長者與退伍軍人群體,正是因制度失效而淪為邊緣人,他們不應被視為麻煩,而應被視為急需關懷的對象。迷你屋,雖非長期解決方案,但卻能為這些被遺忘的人群提供一個喘息的空間,這正是其人道價值所在。

然而,倘若迷你屋的管理出現疏漏,無家可歸者與居民都將付出代價。因此,政府必須加強規範,避免管理漏洞,並保障公共資源的公平分配。當人道需求和社區治安相矛盾時,透明與責任心是解決衝突的關鍵。政府不僅要保護居民的安全,也應該承擔起幫助弱勢群體的責任。

沙加緬度的迷你屋計劃不僅是一項簡單的建設項目,它代表著對弱勢群體的關懷,也挑戰著社會的共識與價值觀。最終,如何在保障社區利益的同時,實現對無家可歸者的幫助,將決定這項計劃能否真正達成其人道目標。當恐懼與偏見退去,理性與同理心才能引領我們走向更和諧的社會。

-曾維燊

封面圖片:AI生成示意圖