香港的第一所監獄──中央監獄於1841年建立,時至今日,懲教及監獄事務已發展超過180年,期間留下大量極具歷史價值的珍貴文物和資訊,當中不但記錄了懲教工作的發展和變遷,更成為香港歷史的重要一環。為了讓公眾更了解監獄內貌、歷史及懲教制度的發展,懲教署設立香港懲教博物館,內設10個展覽室、模擬絞刑台及模擬囚室,展示600多件歷史文本、照片和物品,讓訪客猶如回到過去,深入了解香港的懲教歷史。

香港懲教博物館開設於2002年11月,樓高兩層,位於赤柱的香港懲教學院旁邊,設於地下的4個展覽室主要展示監獄發展及內貌,另外6個展覽室位於一樓,主題為職員制服、徽章及裝備、越南船民、自製武器及違禁品、懲教與國家安全、工業及職業訓練組,以及本地及海外合作交流。博物館旁邊的花園更放置了舊監獄的圍牆,而頂部則建有模擬監獄的瞭望塔──「炮樓」,為訪客重現昔日的懲教設施。

走入博物館,一大一小的笞刑架隨即映入眼簾。本港於1840年代已實行笞刑,一些罪犯在監禁期間亦要接受笞刑。館內的大型笞刑架曾在域多利監獄及赤柱監獄使用,較小的笞刑架則在當時的教導所及勞役中心使用。及至上世紀80年代,笞刑漸漸停止使用,及至1990年廢除,笞刑亦成為歷史。

香港懲教博物館助理館長馬祺俊表示,最令訪客感興趣的展品除了1號展覽室的笞刑架外,位於一樓的模擬絞刑台亦吸引大部分訪客駐足。他指出,等候執行絞刑的死囚會被安置於赤柱監獄「H」座囚倉並接受處決,及至1993年,香港修例廢除死刑,「H」座囚倉亦改建為新的赤柱監獄醫院,博物館特此製作模擬絞刑台,供訪客了解香港執行死刑的歷史和變遷。

博物館的一樓設有新舊兩個模擬囚室,透過對比向訪客展現監獄制度的演變。博物館助理李鈺麟在懲教署工作30年,退休後加入博物館成為導賞員亦超過15年,他指出,今昔囚室的設備截然不同,從模擬域多利監獄的舊式囚室所見,當時設有木製睡床,地上擺放一紅一黃的膠桶,以供存放排泄物和清水,及至1973年赤柱監獄發生暴亂後,囚室設施不斷改良,例如增加現代化沖水座廁等設備,囚倉內的物料亦改為玻璃纖維和不鏽鋼,避免遭焚燒或破壞。

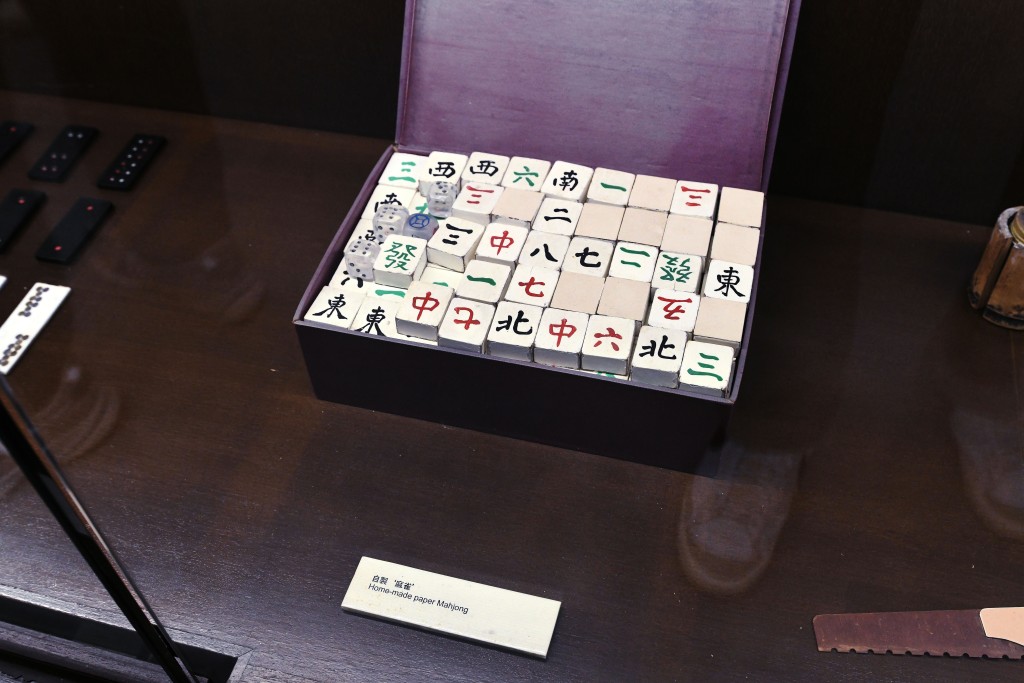

從模擬囚室繼續前進,便踏入「越南船民」展區,展示了上世紀70年代開始大量越南船民湧港、香港政府基於人道立場收留的情況。李鈺麟稱,當時抵港的難民交由懲教署暫時管理,需要動用多個懲教院所收容越南難民並提供照顧,直至1998年最後一所越南船民羈留中心「萬宜羈留中心」關閉為止,這些珍貴的歷史片刻亦被收錄於博物館中,更展示了越南船民自製的工藝品和武器,供市民探索他們當時的生活點滴。

馬祺俊表示,博物館重視資訊性和趣味性,展品大多為承載歷史的真實物品,包括笞刑架、囚衣,當中6號及7號有關越南船民歷史的展覽室所展示的違禁品及武器均為真品,希望藉此提高觀賞價值,並令參觀過程更富趣味性。

馬祺俊補充,博物館長期與大館合作,亦會向對方借出珍貴的展品和相片,例如現時存放於大館的打指紋工具、囚衣、舊犯人須知小冊子等,令更多市民可以接觸到懲教歷史;博物館亦不時接待學校團體,更與懲教署「更生先鋒計劃」合作,安排青少年參觀,以宣揚社區教育訊息。

香港懲教博物館的開放時間為星期二至星期日及公眾假期,市民可以免費入場,無須預約,15人以上的團體可以在網上申請導賞服務,在導賞員帶領下深入探索懲教故事。

記者 麥鍵瀧