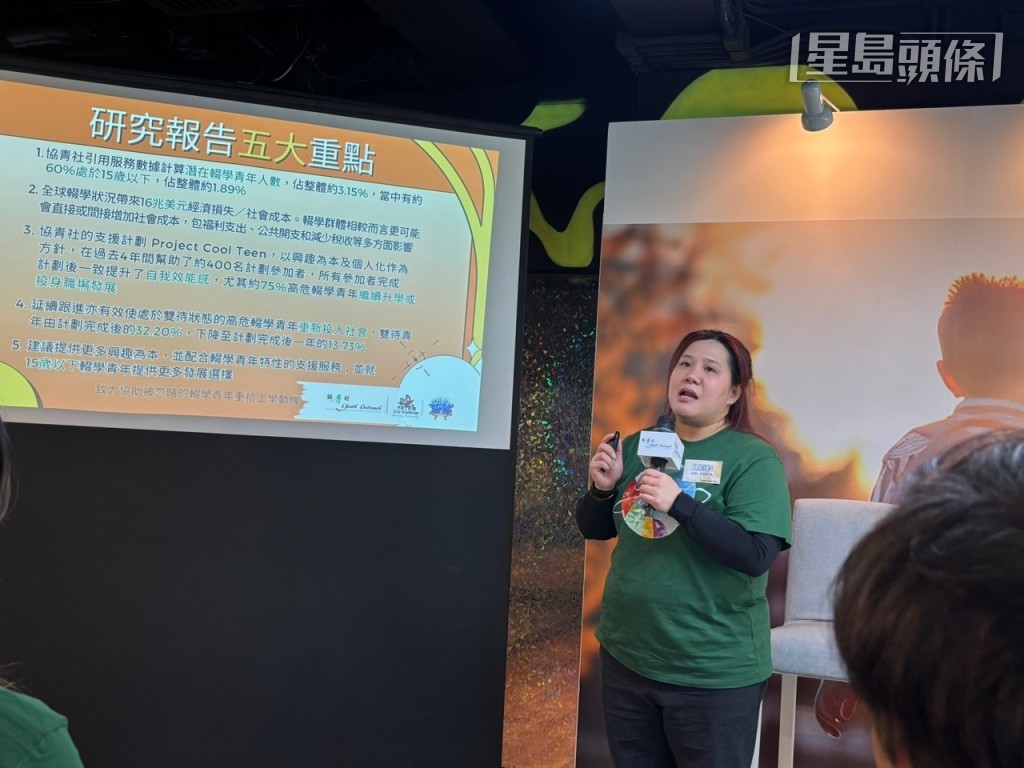

協青社今日(24日)發表有關輟學及高危輟學青年研究報告,結果顯示輟學青年人數佔整體3.15%,約有2萬人,當中6成年齡為15歲以下,佔約1萬人,且有上升趨勢。協青社自2020年起推出計劃幫助輟學青年,已服務431個個案,呼籲社會有心人士捐助,令項目可持續服務更多個案。

學生間歇性不上課不符申報條件 協青社促教育局更新輟學定義

協青社助理總幹事陳嘉玲表示,對於缺課學生,校長須在學生連續缺課的第七個上課日立即向教育局申報,惟有部分潛在輟學的群體不符合申報標準,「部分同學一個星期回學校一小時便不會被申報」,協青社將沒有按學校規定上課時間上課,及出現上學不穩狀況的青年列為「潛在輟學」個案。陳嘉玲認為,教育局應更新輟學的定義,以更清楚本港的青年輟學情況。

協青社2020年推出「酷學青年計劃」,過去4年幫助了431位介乎10至18歲的青年輟學個案,協青社表示,所有參加者完成計劃後一致提升了自我效能感,約75%高危輟學青年繼續升學或投身職場發展。協青社亦延續跟進處於雙待狀態(待學待業)的高危輟學青年重新投入社會,雙待青年由計劃完成後的32.20%,下降至計劃完成後一年的 13.73%。

內向女參與計劃後變主動 母感安慰

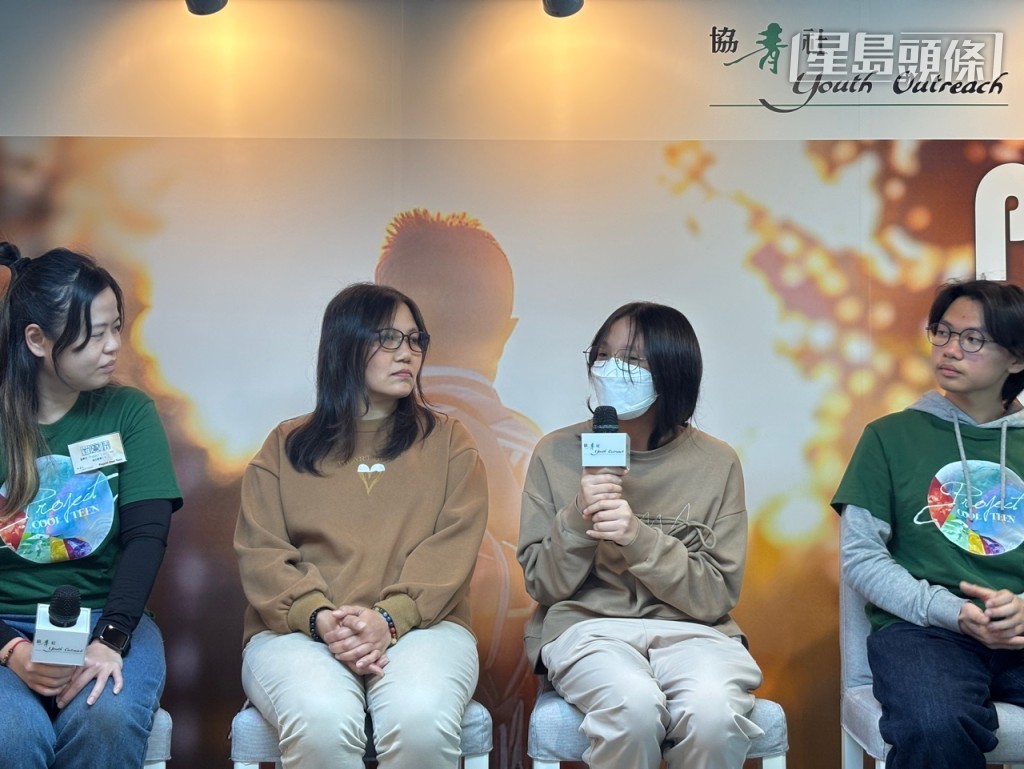

15歲的子謙表示,疫情後因不適應學校環境逃避上學,又擔心他人的看法、害怕陌生環境,於是長時間沒有回學校,在2022年經學校轉介參加了協青社項目,歷經3年努力後,去年底入職協青社成為活動助理。他表示參加計劃後建立了成就感和自信,長遠目標是重新讀書,未來想做社工幫助更多人。

14歲的魚魚曾有缺課問題,她表示自身性格不喜歡社交,在意他人看法,學校老師及同學對她的印象造成沉重負擔及壓力。參加協青社計劃後,她報讀了烹調、烘焙等課程,產生成就感,她表示未來想讀髮型進修課程,因目前未滿15歲,暫時留在協青社做義工。魚魚母親則表示,女兒以前內向,如今變得主動及愛分享,亦找到自己的目標,令她安慰。

輟學或致青年被標籤化及邊緣化 衍生一系列社會成本

理工大學講座教授及應用社會科學系系主任暨協青社執行委員會委員崔永康表示,青年輟學的可能成因包括學習成就感不足、內在動機不足及學校相應資源不足;而輟學可能導致青年被標籤化及邊緣化、降低自我效能及幸福感,亦會衍生一系列社會成本。

崔永康引述聯合國教科文組織的數字,指全球輟學現象造成高達16兆美元(124兆港元)的經濟損失/社會成本,包括福利支出、公共開支和稅收減少等多方面影響。

協青社會長黃紹基表示,協青社深信每位青年人有其獨特之處及才能,只要製造合適的土壤,他們便能成長及發揮所長,成為未來社會棟樑。未來希望得到各界有心社會人士的捐助,讓協青社有資源可持續為潛在高危輟學青年提供全方位支援。

協青社項目經理曾熹俊表示,有5成青年在計劃結束後重返校園,亦有2成半選擇投身職場。他指,部分同學因不適應校園社交,或暫時找到其他合適發展方向,沒有重返校園,強調「讀書不是唯一的土壤,至少他們找到一條路可以發展」。

記者 郭穎彤