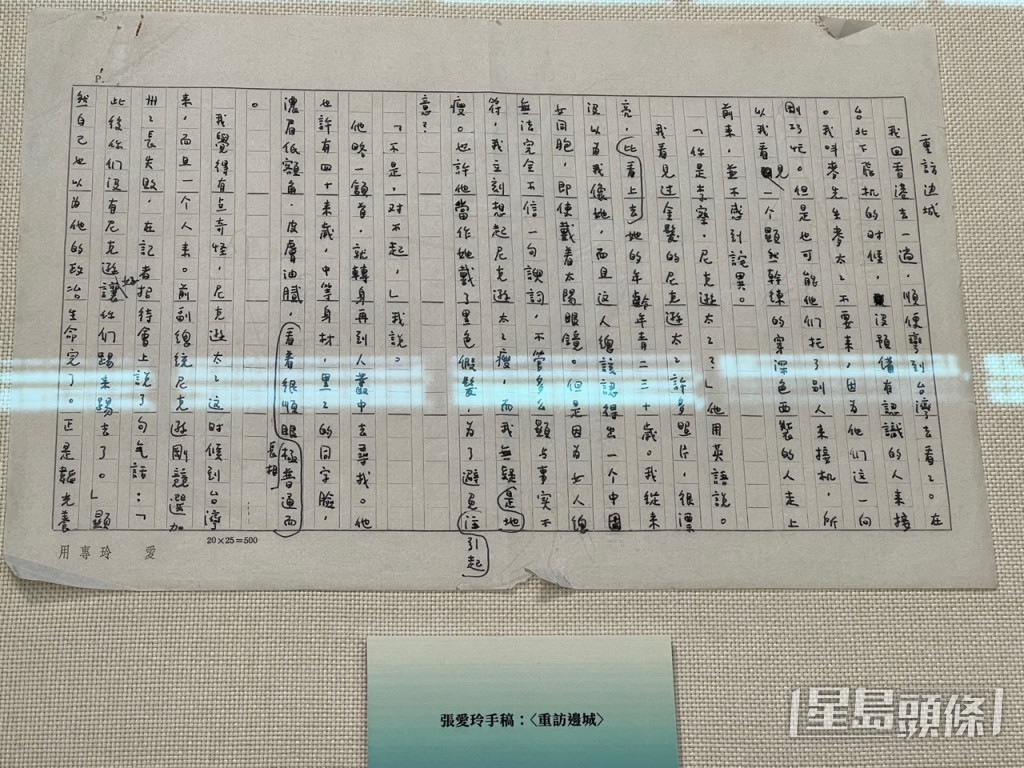

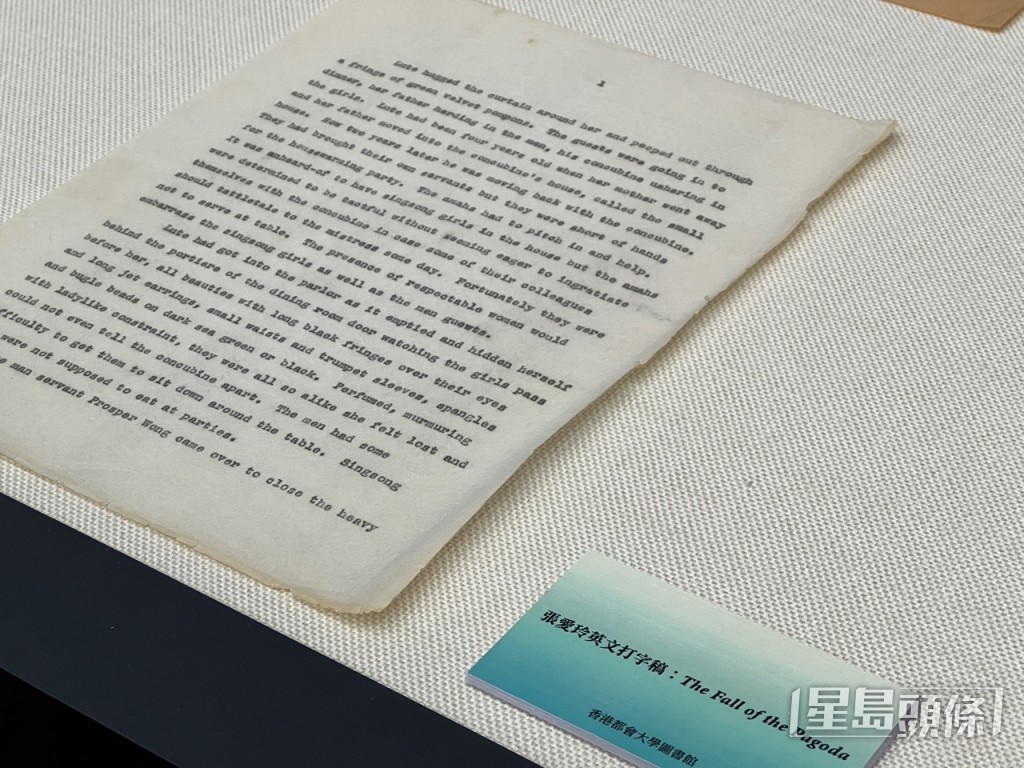

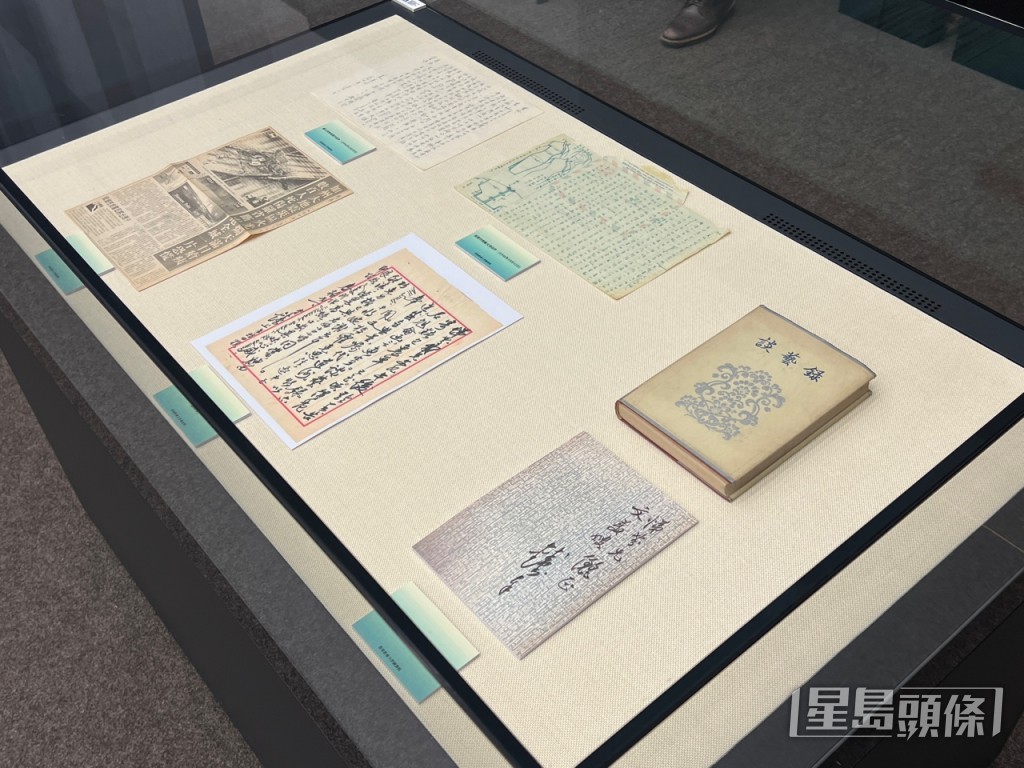

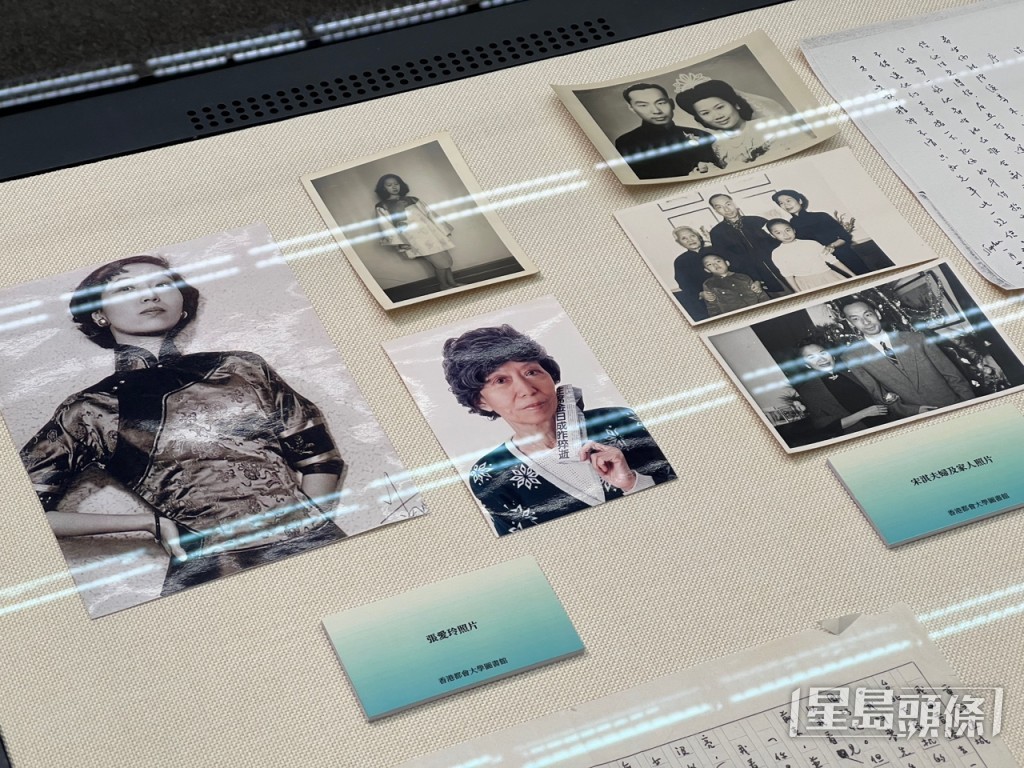

【張愛玲/宋淇/都大/文物/文學】香港都會大學獲贈數千件張愛玲、宋淇及宋鄺文美手稿遺物,今日(12日)舉行捐贈儀式,現場展出部分藏品,包括張愛玲的手稿、個人照片和物品;與摯友宋淇和宋鄺文美夫婦的來往書信;宋淇夫婦與錢鍾書等文學泰斗的書信;以及遺產管理人宋以朗的私人藏書。

讓更多人了解張愛玲文學貢獻

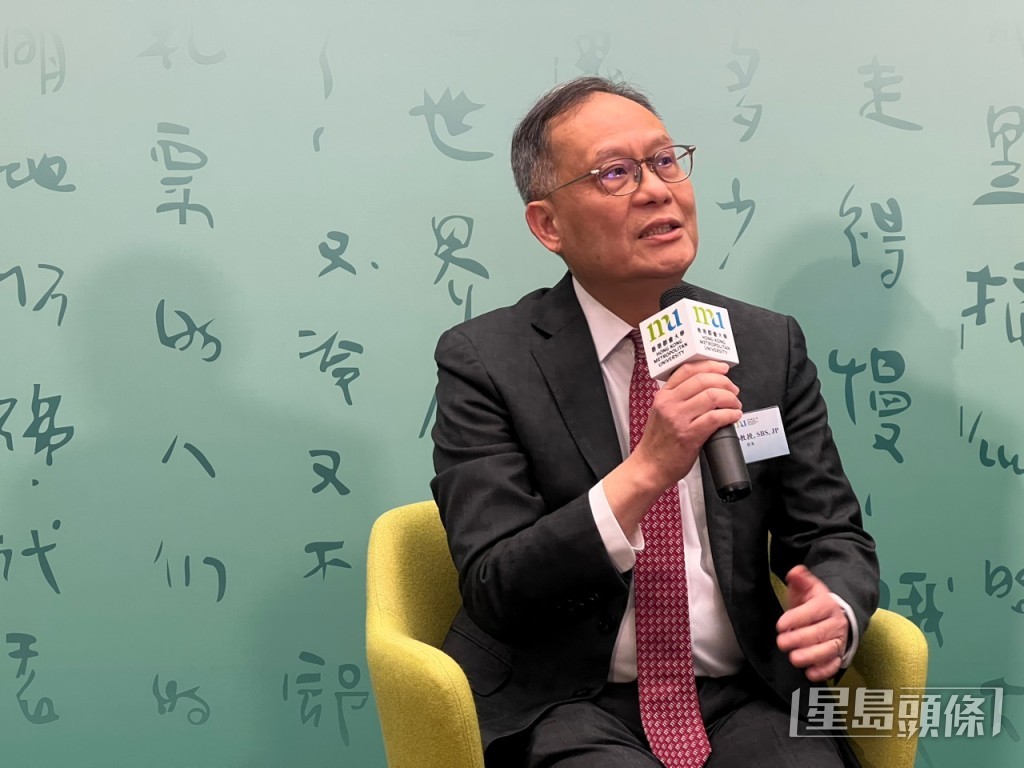

張愛玲遺產管理人、宋淇夫婦兒子宋以朗表示,其姊弟二人作為張愛玲遺產的承受人及管理人,已負責相關工作超過20年,而隨著年事漸高,坦言對未來如何處理大量文物感到憂慮,認為難以專業管理遺產。經過長時間與不同機構商討,最終決定將兩批遺產捐贈予香港都會大學,相信大學能妥善保存及研究這些文物,讓更多人了解張愛玲的文學貢獻。

宋以朗指,因遺產數量龐大又難以處理,捐贈後肩上的責任減輕不少,未來將關注都會大學如何運用這些資源。

文物逾60箱 涵張愛玲及宋淇夫婦書信

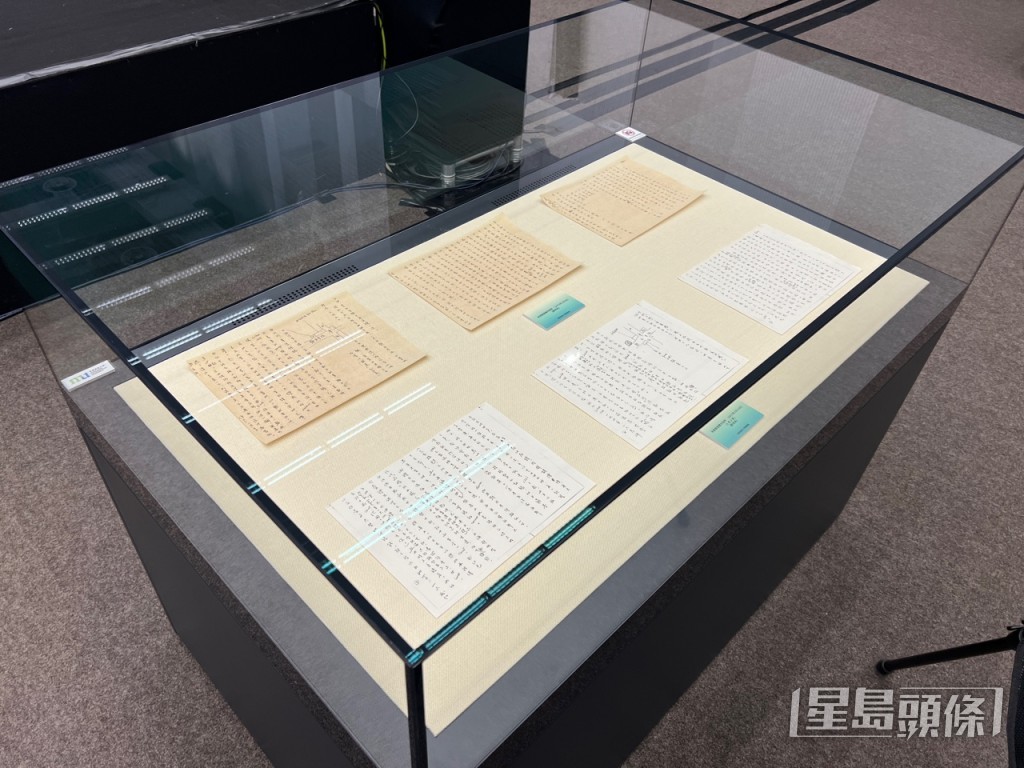

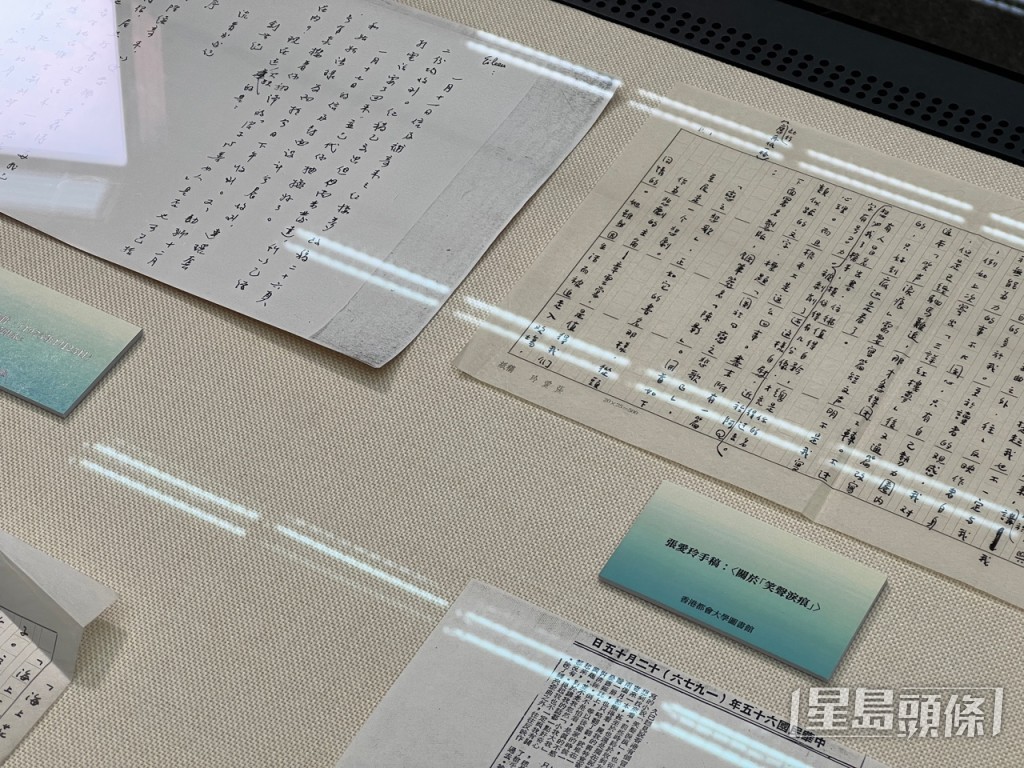

談及捐贈規模,宋以朗表示,幾乎涵蓋張愛玲及宋淇夫婦的所有手稿及書信,數量遠超預期。他指由於與姊姊年事已高,決定遺物全數捐出,以妥善保存,並透露部分文物從未曝光,將由都大分批展出。校方表示接收的文物超過60箱,由於文物數量龐大,將會挑選合適的文物分期展覽,具體主題及安排日後公布。

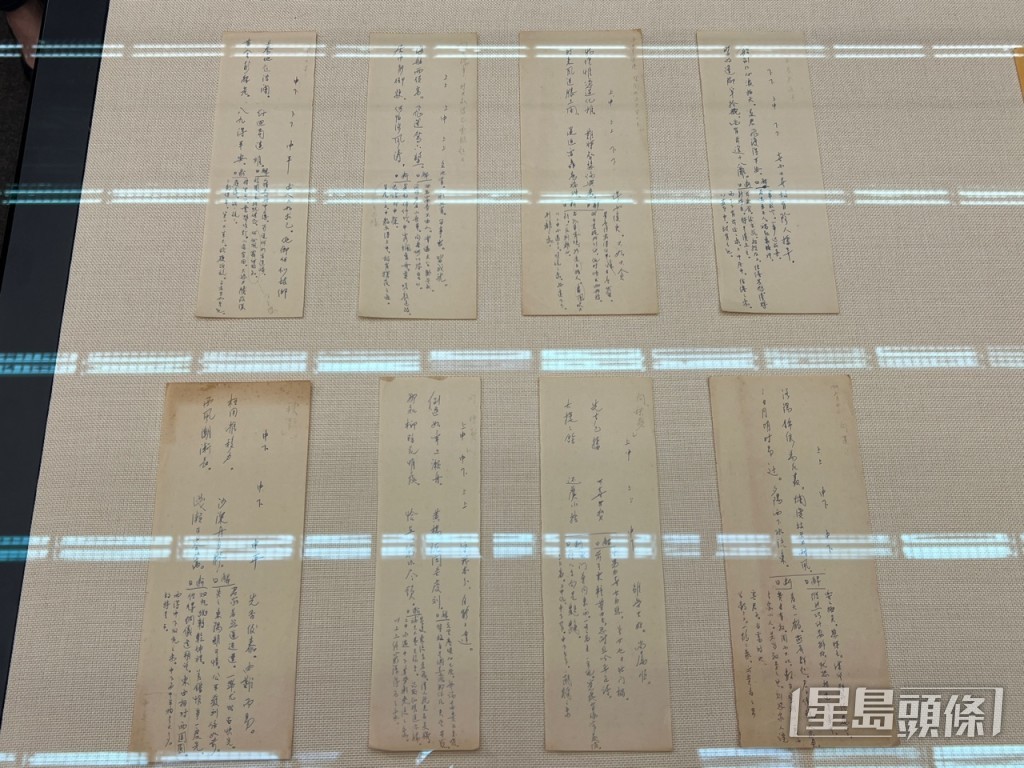

被問及選擇都大的原因,宋以朗表示,大學對宋淇夫婦文物的重視及研究能力為捐贈的關鍵因素。他解釋,多年來與多間機構商討捐贈事宜,但大多數機構僅對張愛玲的遺產感興趣,而忽略宋淇夫婦的部分,強調兩批遺產密不可分,例如700多封書信中,部分由張愛玲撰寫,部分由宋淇夫婦回覆,必須完整保存。

都大校長:增強大學在現代中國文學研究學術深度

都大校長林群聲表示,此次捐贈對學校的數碼文學領域有重要意義,增強大學在現代中國文學研究方面的學術深度。他提到,捐贈不僅有助人文社會科學院的師生,其他學科如工程、科學、護理等領域的同學也能受益,進一步推動跨學科的學習與研究。

收藏工作圍繞五大方向進行

都大副校長鄺志良表示,將圍繞五大方向進行張愛玲遺產的收藏工作,包括保存、展示、推廣傳承、研究及合作,於圖書館設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」儲存文物,並利用專業知識及科技將文物數碼化,承諾會妥善運用文物。

鄺志良指,將於今年8月或9月在一個約1500呎的展館,以主題式分批展示張愛玲及宋淇夫婦的遺產,並根據公眾興趣調整展覽內容,但展覽初期不會全面開放。他又指,已按國際規格準備展櫃及儲存設施,包括防火防水的夾萬及防酸性膠套,確保文物安全。鄺志良強調,投資金額並非首要考慮,安全保護為第一前提。

計劃數碼化保存及展示

都大計劃將張愛玲及宋淇夫婦的文物進行數碼化保存及展示,學者如需查閱電子版資料,可透過申請程序與校方合作。校方強調,數碼化資料並非完全開放,但會在適當情況下提供研究使用,以促進學術交流及文化傳承。

記者:曹露尹