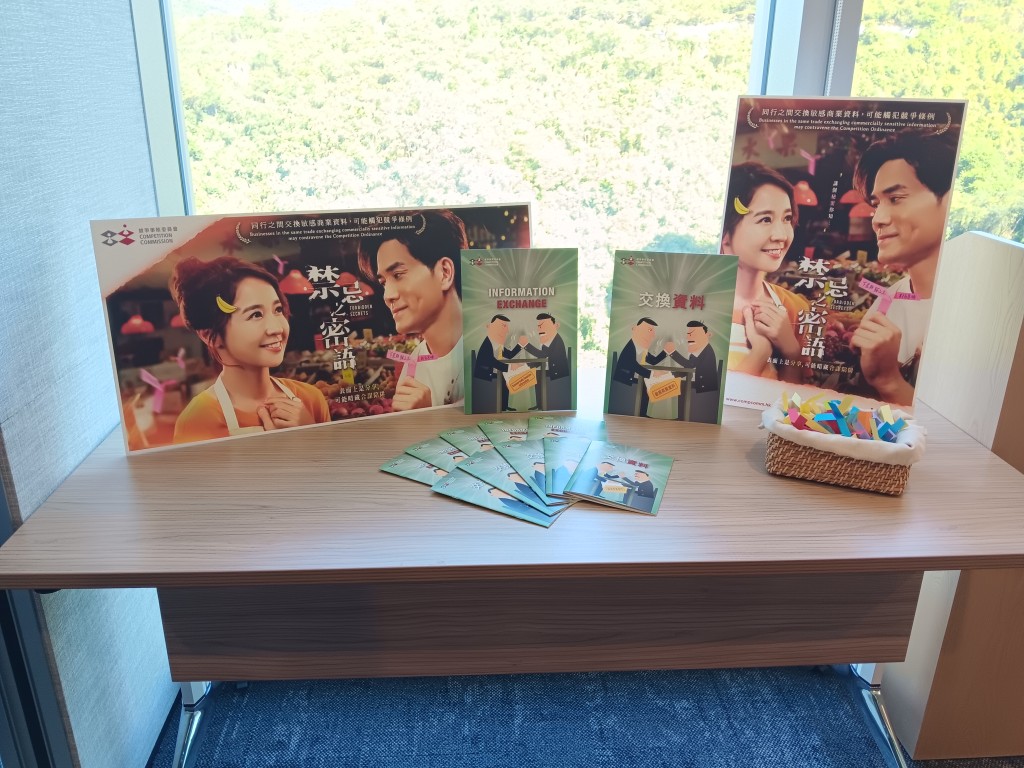

競爭事務委員會昨日起展開大型宣傳教育活動,提醒企業交換敏感商業資料可能違反《競爭條例》。競爭事務委員會行政總監 (政策及倡導事務) 蕭滿章表示,若涉及交換價格及未來的定價意向,均有違法風險。

蕭滿章今(26日)在電台節目中指出,理解中小企業在日常營運中需要與同業交流,例如分享僱員安全標準、公共政策或監管事務等議題,均屬正常商業行為,並非敏感,對行業競爭影響不大,違反《競爭條例》的風險較低。

交換價格、成本等屬敏感商業資料

然而他指,若與同行或競爭對手交換價格、成本等敏感商業資料,尤其涉及未來定價意向,便可能損害市場競爭,並構成違反《競爭條例》的風險。蕭滿章解釋,佣金亦是價格的組成部分,因包含在顧客支付的款項中,亦可能構成違法行為。

蕭滿章透露,該會至今向競爭事務審裁處入稟的15宗案件中,有5宗涉及交換敏感資料,共牽涉23間企業及個人。

他強調,企業一旦交換商業敏感資料,將降低市場競爭者之間的不確定性,導致產品與服務價格上升、品質下降,以及消費者選擇減少。

會考量多項因素 綜合判斷是否違法

至於交換資料是否觸發《條例》下的競爭問題,他表示需視乎個案情況,包括資料的敏感程度、新舊、詳細程度等因素。他進一步說明,判斷資料是否屬商業敏感,會考量多項因素,包括資料的敏感度;資料的新舊——分享未來或當下資料,較歷史資料更易引起競爭問題;詳細程度——個別公司資料比匿名和綜合資料更可能損害競爭;市場特徵,例如若市場僅有少數競爭者,交換敏感資料便極可能損害競爭;以及交換頻率等。

被問及業界討論某區清潔工人日薪是否違法,蕭滿章回應,需根據每宗個案的具體情況及上述因素綜合判斷。他建議企業在與同行交換資料前,應先自行評估披露該資料是否存在違法風險。

蕭滿章表示,競委會將持續與各業界、專業人士及商界保持緊密溝通,未來繼續舉辦講座、研討會、簡報會及工作坊,透過深入的教育宣傳,協助業界全面認識《競爭條例》,包括何謂交換敏感商業資料。