國家航天局公布,中國科研團隊近日透過分析月球探測器嫦娥六號的月背樣本,首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦和磁赤鐵礦晶體,代表月球上的土壤和岩石也會「生繡」,揭示全新的月球氧化反應機制,為環繞月球背面南極-艾特肯盆地磁異常的撞擊成因提供了樣本實證。

月球也會「生銹」

「地球由於富含水和氧氣,極易形成三價鐵的氧化物,也就是人們常說的『鐵會生銹』,但是換在月球的環境下則截然不同。」山東大學空間科學與技術學院副院長凌宗成教授說,由於月球表面沒有大氣保護且缺乏水,被科學家們認為整體處於「還原環境」,缺少氧化作用的關鍵證據,特別是赤鐵礦等高價態鐵氧化物。

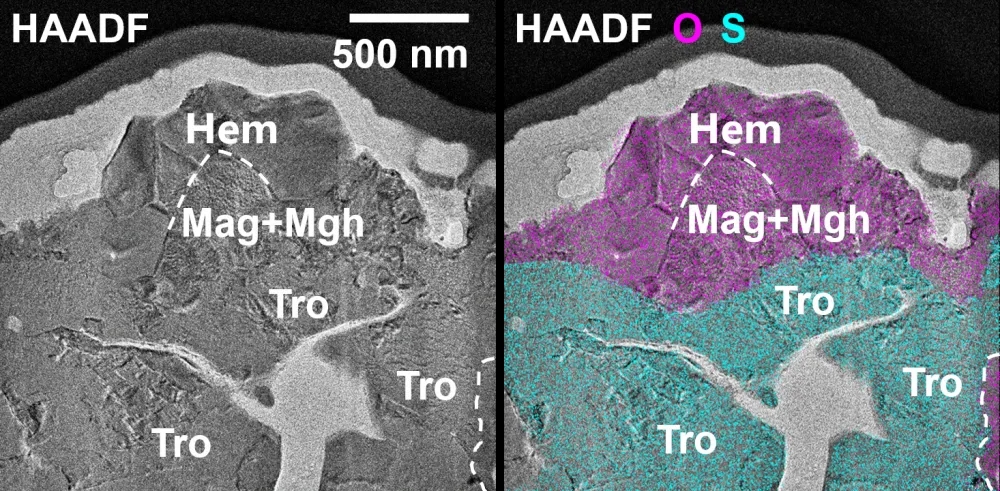

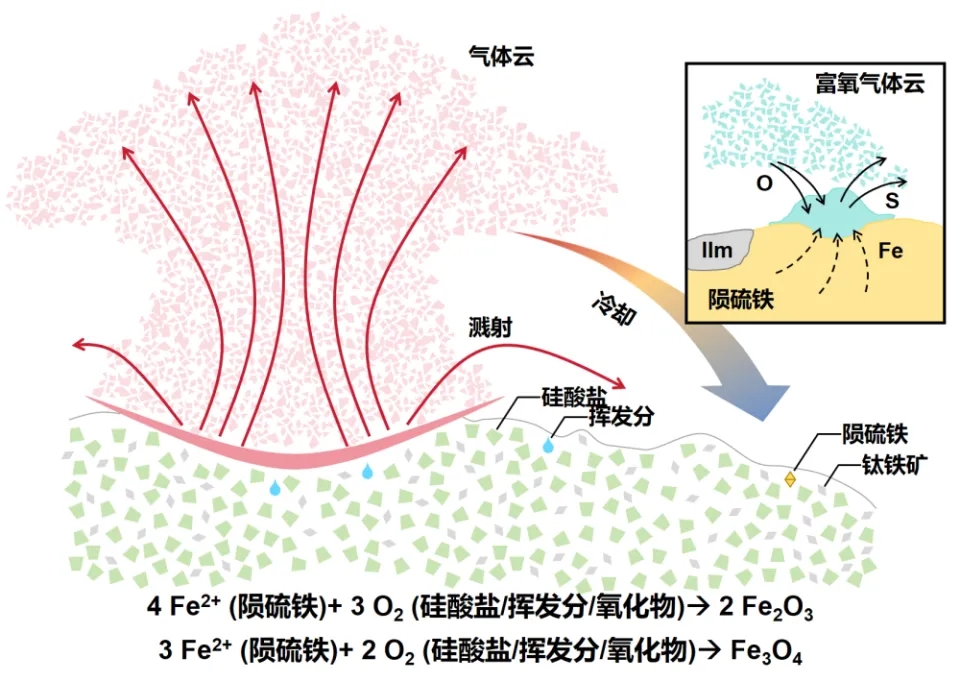

本次研究發現了月球也會「生銹」,且與地球上的「鐵銹」並非「一個模子刻出來的」。凌宗成介紹,雖然月球赤鐵礦的成分和地球上一樣都是三氧化二鐵,成因卻存在明顯差異,本次研究的赤鐵礦的形成可能與月球歷史上大型撞擊事件密切相關。在大型撞擊形成瞬時高氧逸度氣相環境的同時,鐵元素在高氧逸度環境中被氧化,可以使隕硫鐵等礦物發生脫硫反應,經氣相沉積過程形成微米級晶質赤鐵礦顆粒。

此外,這一反應的中間產物為具有磁性的磁鐵礦和磁赤鐵礦,可能是月背南極-艾特肯盆地邊緣磁異常的礦物載體。這一研究首次利用樣本證實了在超還原背景下月球表面存在赤鐵礦等強氧化性物質,揭示了月球的氧化還原狀態以及磁異常成因。

2024年,嫦娥六號任務成功從月球背面南極-艾特肯盆地採回樣本,為本次科學發現創造了前提。嫦娥六號著陸的南極-艾特肯盆地,是太陽系岩石質天體上已知最大、最古老的撞擊盆地,其形成時的撞擊規模遠超月球其他區域,為探索特殊地質過程提供了獨特場景。

本次研究成果由山東大學行星科學團隊聯合中國科學院地球化學研究所、雲南大學科研人員共同完成,得到國家航天局月球樣本的支持。該成果已發表在國際學術期刊《科學進展》上,將為後續月球科學研究提供重要科學依據,深化對月球演化歷史的認知。