【漁護署/鯊魚/瀕危野生動植物/基因鑑定】隨著全球對鯊魚和鰩魚資源保護的重視,更多鯊魚品種被納入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的管制範圍。為進一步協助海關監管本港進出口的瀕危魚翅物種,漁護署自2024年底引入「快速鯊魚物種基因鑑定技術」,加入特別設計的螢光引物做檢測,令整個檢測過程由原需時3天縮短至僅2小時,更加節省檢測費用,每個樣本檢測費由1000元大減97%至30元,料可加快相關執法和調查工作。

5年共檢92公噸受管制魚翅

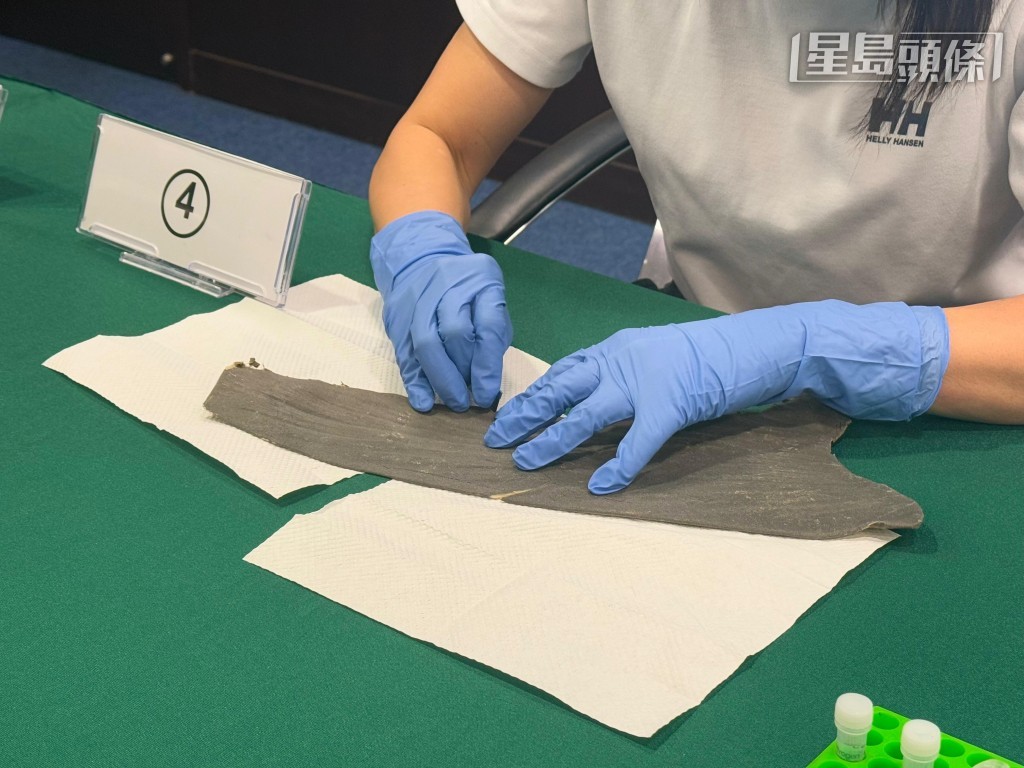

本港目前有約130種受管制的鯊魚及鰩魚物種,2020年至2024年期間,每年進口魚翅達1300至2000公噸,而受管制魚翅的進口數量則有250至1100公噸,5年期間一共檢獲高達92公噸受管制的魚翅。

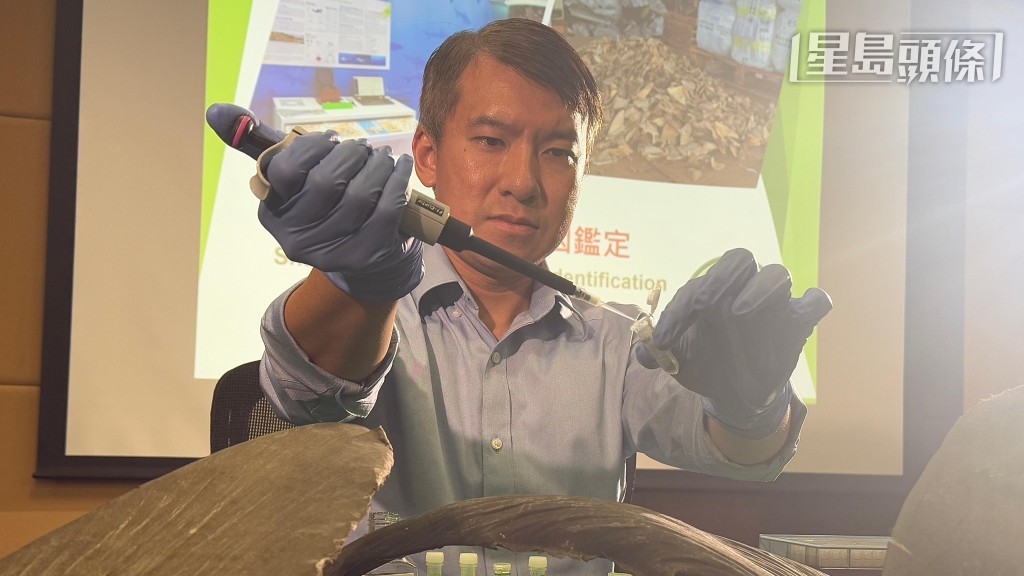

為更有效率地辨認魚翅物種,漁護署引入由美國莫特海洋實驗室及水族館提供的「快速鯊魚物種基因鑑定技術」,已投入使用將近一年。該技術不需進行傳統的基因測序,只需加入特別設計的螢光引物,對魚翅樣本的COI基因進行聚合酶鏈式反應(PCR),在不同溫度下,測試樣本會有不同的螢光亮度,等同人類指紋一樣,每個鯊魚物種有獨特的螢光溫度曲線圖,透過比對資料庫內的數據,便可辨認鯊魚物種。

每個測試成本只需30元 最快兩小時取得結果

漁護署瀕危物種保護主任何景欣介紹,新技術只需切割3至5毫米的鯊魚樣本作DNA提取,並加入一連串的測試劑,令樣本DNA放大及溶化。特別之處是加入特別設計的螢光劑,令樣本在測試過程中出現螢光反應,每次可檢測48個樣本,每個測試成本只需30元,最快兩小時取得結果。

相較傳統技術抽取10毫米的鯊魚樣本,每個測試成本需要1000元,加上需時三至十多天,新技術顯著改善檢測時間和準確度之餘,檢測費用亦降低97%。何景欣解釋:「由於傳統技術需要較長時間的測序和序列分析,若出現樣本組織量不足、受污染或取樣的位置不準確等異常情況,便會令樣本敏感度比較低,檢測結果不太理想,需要重覆檢驗,所需要的時間或會更長。」

何景欣表示,現時新技術的鯊魚資料庫共有約90個品種,可鑑辨大部分在市場上售賣的乾魚翅品種,目標是擴展到所有受管制的鯊魚或不受管制的鯊魚物種。

最快今年底將AI加入檢測工作 進一步提升效率

漁護署未來會繼續和美國方面合作優化技術,最快今年年底將人工智能(AI)加入檢測工作,進一步提升效率,例如利用AI比對曲線圖和資料庫內的數據,又期望新技術日後可延伸至檢測其他瀕危物種,例如鰻魚。

記者: 何姵妤