南加州大學(USC)的研究人員近日宣布,他們破解了地球內核減速的奧秘,這一變化正逐漸改變地球自轉速度,影響一天的長度。根據KTLA的報道,長期以來,科學界普遍認為地球內核由固態鐵和鎳組成,並與地球表面同步運動,但最新研究顯示,這一假設可能並不正確。

研究團隊分析了來自1991 年至 2024 年的地震數據,包括121 次來自南桑威奇群島(South Sandwich Islands)附近的重複地震,並結合阿拉斯加和加拿大的監測站數據,發現內核的運動速度並不恒定,有時快於地球表面,有時則慢於地球表面。

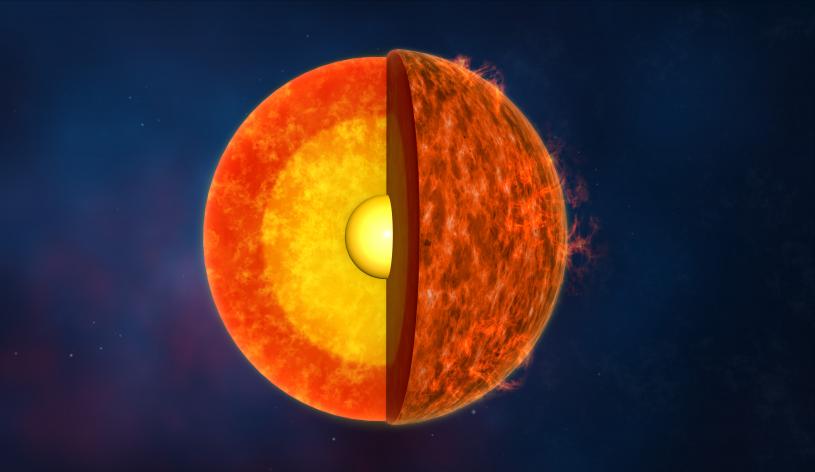

科學家認為,熔融的外核(outer core) 可能是導致這一變化的關鍵因素。USC 研究團隊表示,外核的湍流活動影響了內核,使其運動模式發生變化,這是人類首次在短時間尺度內觀察到內核受到外核影響。

這一發現還揭示了地球一天的長度並非固定不變。研究人員指出,600 萬年前,一天的時長僅為 21 小時,而現在則穩定在 24 小時。內核變化只是影響地球自轉的因素之一,地磁場、太陽和月球的潮汐效應以及地球質量的重新分布都可能在其中發揮作用。

這項突破性研究為地球內部動態提供了全新視角,或將影響科學界對地球演化及其未來變化的理解。