近期運動氣氛熾熱,很多活動都浸入運動元素,或者運動也混著活動元素,而且亦有社會經濟效益,七人欖球就是表表者。

去年端午節香港再次舉辦國際龍舟邀請賽,超過170支來自12個國家的隊伍參加。緊張刺激的競賽外,也有一項「扮嘢大賽」,15隊扮鬼扮馬,有香港名物「紅白藍」膠袋製成的圍裙,並派發飛機欖、雞蛋仔等,馬來西亞隊扮成當地特產榴槤,整個尖東海濱的觀眾、工作人員和4000多名運動員,在鼓聲和尖叫下快速划槳,增添不少運動樂趣和社會經濟效益。

剛剛的五一假期,長洲太平清醮飄色巡遊,大批遊客和市民擁入,住宿也100%滿座,有小孩扮演高官,亦都有好多「哪吒」和運動員打扮,包括桌球手奧蘇利雲,劍神張家朗、國家隊跳水星將全紅嬋。

5月4日香港遊艇會的「民族盃賽」假維多利亞港圓滿舉行,69支來自17個國家或地區勁旅,包括中國、中國香港、英格蘭、澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、菲律賓、蘇格蘭、瑞典及美國,在維港以東水域作賽。「民族盃帆船賽」規定參戰的船員卸下帆船運動裝,悉心扮嘢並以出位的造型應戰,爭取另一項冠軍,為賽事添上幾分玩味,更被喻為「帆船界香港七人欖球賽」。

當中Pandora級別帆船(筆者也是這組別)以中國香港運動員的造型示人,分別打扮成劍擊、游泳、單車、桌球、跆拳道和馬術項目,一方面向運動員致敬,同時亦將各項運動「帶入維港」,上演另類的「跨項目」競賽。

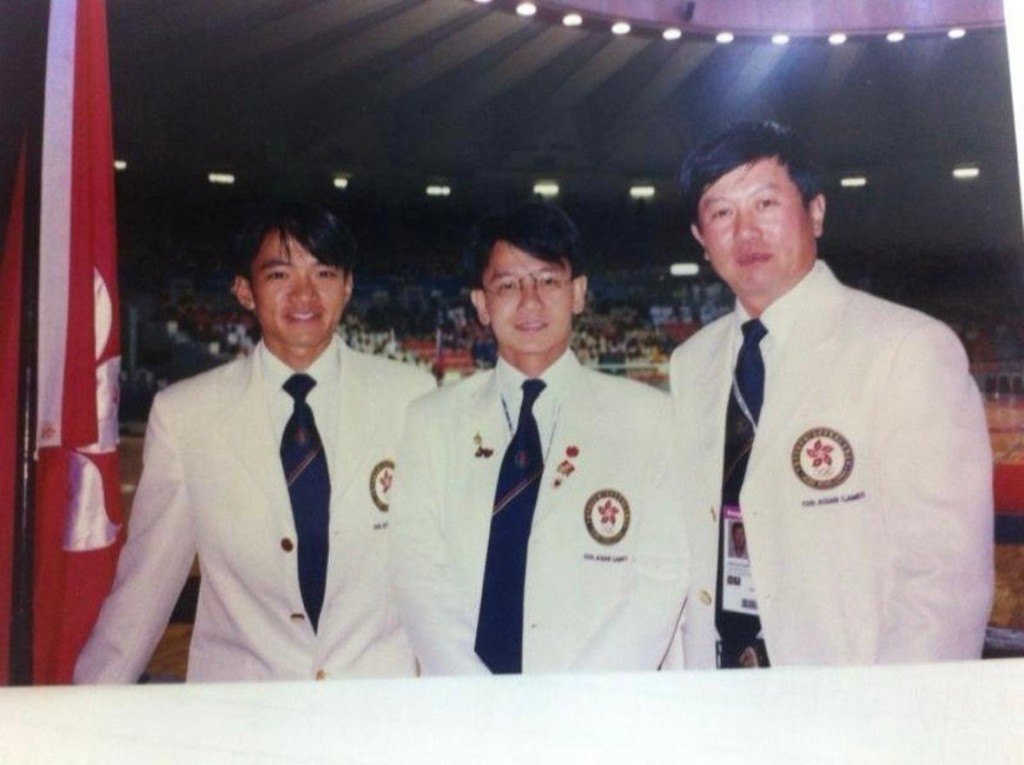

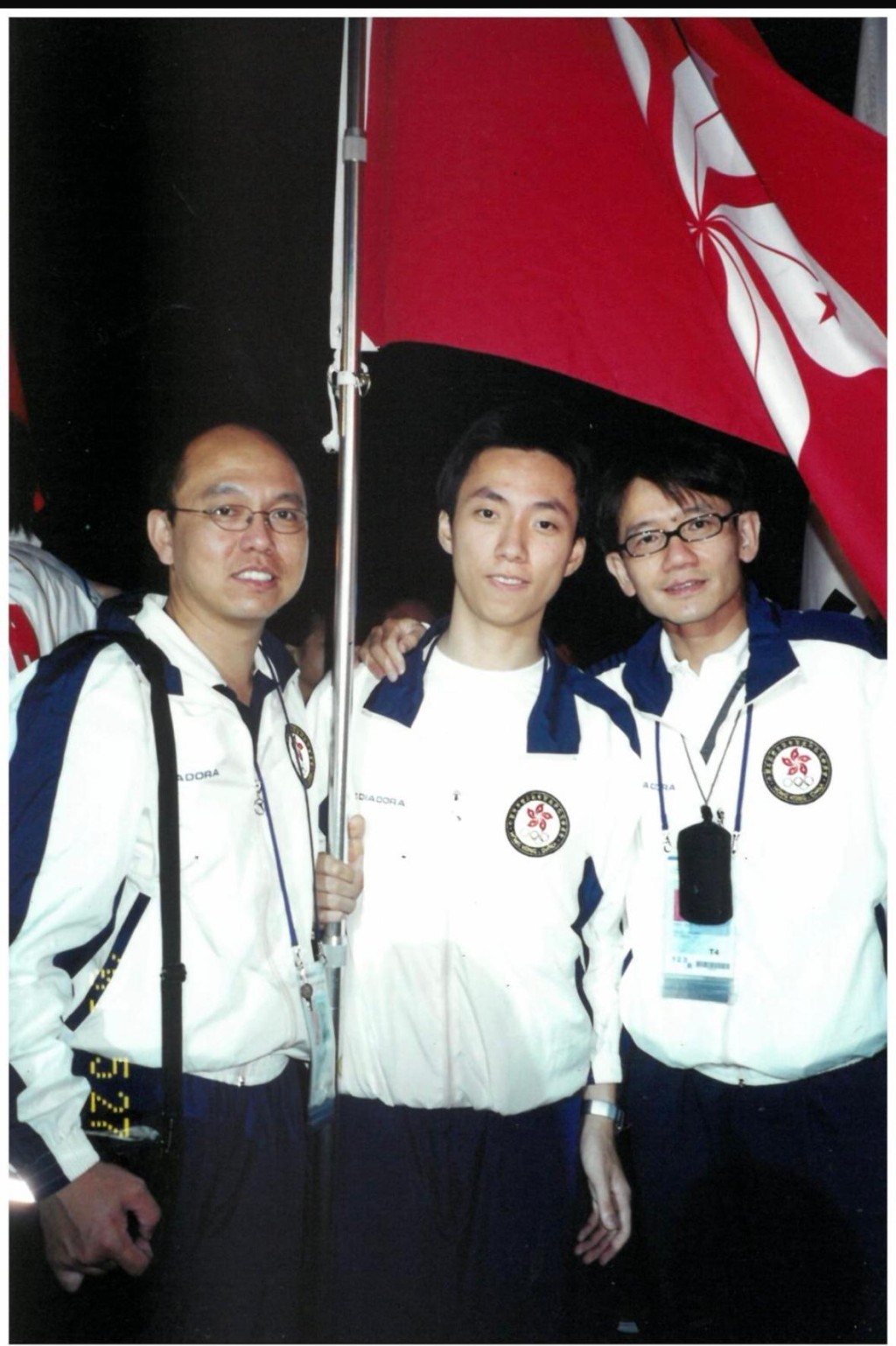

但筆者認為,如果下次能邀請當年筆者在奧運和亞運的隊友或朋友,例如單車黃金寶,保齡球胡兆康,羽毛球陳愛彌,或是游泳方力申等,或其他更多的隊友參加,-定令「帶入維港」這主題更有色彩,支持香港運動員精神之餘,更有社會經濟效益。郭志堅