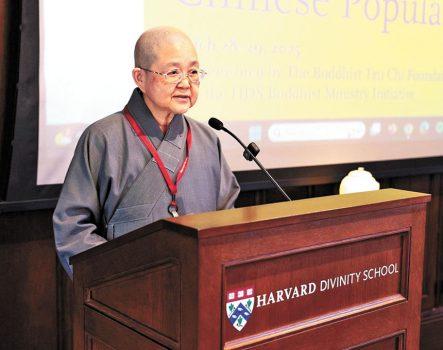

慈濟慈善基金會副執行長何日生、美國慈濟的靜思精舍德宸師父與德淵師父及與多位代表們,日前在麻州劍橋市參與由哈佛神學院(HDS)主辦的「利他與心靈療癒研討會」。這項研討會著重探討在當前世界面臨種種困難之際,宗教精神關懷的重要性,並討論關懷需要透過物質和情感援助來支持受困的對象。

研討會期間因緬甸發生矩震級7.7(芮氏規模8.2)的大地震,靜思精舍德宸師父與德淵師父及慈濟代表在震驚之餘,不僅憂慮地震對當地社區造成的嚴重破壞,更關切災民的需求。慈濟代表團立即提議並帶領所有與會者,透過冥想、祈禱和音樂,表達對緬甸及週邊鄰國的關懷與祝福。慈濟慈善基金會執行長顏博文與多位慈濟代表,同時發表感人肺腑的講話,呼籲世人通過祈禱給予災區機神上的支持力量,並鼓勵大家要動起來,為受災民眾提供精神膚慰和賑災資源的幫助。

哈佛神學院副院長梅納德(Teddy Hickman-Maynard)提醒與會者,此次研討會主題為「利他與心靈療癒」。梅納德副院長指出:「利他、慈悲和愛不僅是可以談論和感受的價值觀,這也是人們可採取的行動。」

慈濟慈善基金會副執行長何日生表示,心靈關懷是「如何回歸內心的平靜和外在的平衡,因為一切都是相互連結的」。

研討會重點在於同情心、利他主義和精神治療,讓與會者就精神關懷在不同情況下的應用進行富有成效的討論。哈佛神學院精神關懷講師西爾斯(Stephanie Sears)表示:「精神關懷包含一套具體實踐的學科:有意識的存在、協作的意義構建和投入的調和。」

哈佛神學院佛教事工計劃

哈佛神學院神學研究辦公室於2022年十月舉行佛教事工倡議(BMI)成立十周年慶祝活動,活動在大學舉行現場招待會,並舉辦以BMI校友為特色的混合節目。

在過去10多年裡,哈佛神學院的BMI項目取得巨大的成功。哈佛神學院負責多元宗教事工的助理院長桑福德(Monica Sanford)牧師博士表示:「我們慶祝自那時以來所做的一切傑出工作。現已迎來20多位國際學者,其中約一半繼續在HDS獲得學位。超過50名佛教學生從神學碩士(MDiv)計劃畢業,還有更多學生從其他計劃畢業。佛教與種族會議系列也舉辦了三次或最後(疫情期間)線上演講系列演講。」

「我們為哈佛的這些活動感到自豪,但更為我們畢業生通過參與BMI項目在世界範圍內做出的貢獻感自豪。此次慶典將展示六位傑出校友以及他們離開哈佛大學藝術學院以來在世界範圍內做出的貢獻。」

桑福德博士說,BMI在佛教高等教育課程中獨樹一幟,因為它提供「研究生階段學習職業和實踐課程的機會」。「直到最近幾十年,這幾乎完全是為美國的基督徒和猶太人保留的。」

桑福德博士補充說:「HDS並非唯一一所提供此類培訓項目的學校。但它是唯一一所學術項目符合以下三個條件的學校:1)多宗教、2)多職業,以及3)依託於一所擁有廣泛資源的重點研究型大學。」

她澄清說,這與旨在培養教授的佛學研究課程不同,並說:「佛學事工主要是以嚴謹的學術方式為佛教徒做好準備,使他們能夠在學術界之外從事工作和服務。」

何鴻毅家族基金會資助創立BMI

桑福德牧師博士目前擔任哈佛神學院佛教事工計劃的負責人。她表示,佛教事工計劃於2011年在哈佛大學獲何鴻毅家族基金會的資助後正式成立。何鴻毅家族基金捐贈給哈佛大學的270萬美元用作捐助哈佛神學院創立佛教弘法管理等課程。此課程為學院首個讓神學碩士生以非基督教傳統修讀課程,向修讀宗教人才培訓課程、信仰不同的人士提供佛教的觀點。

哈佛神學院的歷史可追溯到1636年哈佛大學建校,1721年設立第一個捐贈教授席位,1811年開設第一個牧師候選人研究生課程,1816年正式成立哈佛神學院,是美國第一所非宗派的神學院。該校於2016-17學年舉辦一系列活動和展覽,慶祝其建校200周年。與西方世界的許多神學和神學教育一樣,該學校主要由基督教學生和教授組成。

桑福德博士指出:「雖然佛學研究的種子早在20世紀50年代就已在HDS播下,自2001年以來,師生人數都得到長足發展,但正是何氏基金會的資助才使得該計劃得以正式實施,以滿足神學碩士課程中佛教學生的需求,並擴大佛教事工的學術領域。」▍本報記者李強波士頓報道 ▍

慈濟代表在研討會中發言。主辦方提供

研討會現場。

與會的慈濟代表們在哈佛校園合影。